Николай Клюев

Николай Клюев читать книгу онлайн

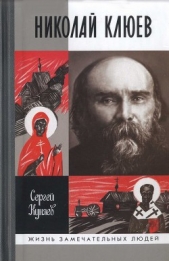

Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«…Удивляет и привлекает своей музыкальностью, былинной напевностью, мерностью и полнозвучием даже обыденная бытовая речь, не говоря уже о речи с оттенком поучения и повествования. Мне приходилось беседовать со стариками-раскольниками. Я поразился всё ещё крепкой, истово моральной и даже философской основе северного раскола и не почувствовал гнёта обряда. Книги ещё пишутся от руки. Пишутся и иконы по старинным лицевым подлинникам… Не так сложно услышать пение по крюкам и достать крюковые записи. Поскольку XVII век в русской музыке не так уж детально изучен, постольку северная певческая культура почти совсем не изучена… по небольшому числу услышанных мною напевов и виденных крюковых нот я считаю дело записи, перевода и купли памятников певческого старообрядческого искусства — спешным, важным делом. Не менее важна запись причитания, воплей, плачей и т. д. …Народное творчество на Севере большей частью не знает ценности только напева самого по себе. Важно слышать, как живёт этот напев в процессе интонирования, а этого никакой записью не уловишь… Ещё живы и старые песни. Хоровых мне слышать не приходилось, но одноголосные встречались часто: очень строгого рисунка… Материала достаточно, но добыть его нелегко: надо ходить, наблюдать, выжидать, искать случая и уметь войти в доверие. Особенно это важно в отношении раскольников. Один из них, старик, которому я почему-то полюбился, сказал мне: „Что же кому, ежели он не в смех возьмёт, можно и пение послушать, и службу познать, есть такие места“. Есть ещё старицы с белицами — что-то вроде скитов. В Поморском крае за Повенцом встречаются очень строгие начётчики и блюстители былых заветов. Думаю, что беспоповскую службу ещё возможно наблюдать в её нетронутом обличье, думаю, что ещё удастся набрести не на один след братьев Денисовых. Ходить по Северу неопасно — воров и злых людей нет. Вот только медведи. Их боязно…»

Всё духовное и материальное сокровище северных скитов воплотилось в тончайшей инструментовке «Погорельщины», где память о древнем Выге, о выговской общине — поморском оплоте раскола — органически совместилась с памятью о разгромленных и пожжённых скитах Керженца. Герои «Погорельщины» — мужики-богомазы под руководством первого мастера — Павла — пишут образы красками, ни одна из которых не названа своим именем. Как некогда свершалось в поэзии Клюева «Рожество избы», рождение избяного космоса под рукой Красного Древодела, так теперь свершается «Рожество иконы», оставляя при этом ощущение нерукотворности. Само явление иконы — «прилёт журавля». И «доличное письмо», обрамляющее «Видение Лица» — пишется не собственно кистью, а «смиренному Павлу в персты и зрачки слетятся с павлинами радуг полки», что выводят «голубых лебедей»… А далее —

Сама природа помогает мастерам в их работе, отдавая свои лучшие краски образу, который перестаёт восприниматься как собственно искусство иконописца. Творение его рук вбирает в себя всё богатство и разнообразие мира внешнего, природного, зримого. «Соком земным» напоены образ Спаса и образ Богородицы в иконах дониконовского письма, отличавшихся прозрачностью света и строгой красочностью палитры… Во время своих скитаний по тайным тропам, ведшим в древние скиты, Клюев обретал всё новые и новые иконописные сокровища… В самые тяжёлые времена он до конца не желал продавать хотя бы часть богатейшего иконостаса, и только крайняя нужда могла заставить его расстаться с любимыми ценностями своего обихода.

«Извините за беспокойство, — писал Николай искусствоведу Э. Голлербаху, — но Вы… говорили мне, что любите древние вещи. У меня есть кое-что весьма недорогое по цене и прекрасное по существу. Я крайне нуждаюсь и продаю свои заветные китежские вещи: книгу рукописную в две тысячи листов со множеством клейм и заставок изумительной тонкости — труд поморских древних списателей; книга глаголемая „Цветник“, рукописная, лета 1632-го с редкими переводами арабских и сирских сказаний — в 750 листов, где каждая буква выведена от руки, прекрасного и редкого мастерства; ковёр персидский столетний, очень мелкого шитья, крашен растительной краской — 6-ть аршин на 4 ар<шина>; древние иконы 15-го, 16-го и 17-го веков дивной сохранности, медное литьё; убрус — шитый шелками, золотом и бурмитскими зёрнами — многоличный, редкий. Всё очень недорого и никогда своей цены не потеряет. И даже за большие деньги может быть приобретено только раз в жизни…»

С подобным письмом тогда же, в январе 1928-го, Клюев обратился к Алексею Чапыгину: «Вещи музейные, в мирное время стоящие пять тысяч рублей (я предлагал их в музей Александра III, но там нет никаких ассигновок на какие-либо приобретения), для горницы в твоей избе на Моше более прекрасного и глубокого украшения не найти… Раз в жизни такая красота и редкость и встречается и даётся в руки. Мне обидно и горько пустить святое для меня на рынок. Быть может, ты сможешь дать мне за всё двести рублей — и я утешился бы сознанием, что мой Китеж в руках художника…»

…В «Погорельщине» образы, писанные Чириным, Парамшиным, Андреем Рублёвым — оплот избяного космоса северной деревни Сиговый Лоб, которую грозит опустошить змей. Исчезновение с иконы образа Георгия Победоносца — предвестие неминуемой катастрофы. «На божнице змей да сине море…» Насельники Сиговца станут жертвами чудовища, волны поглотят последнее пристанище родного поэту древлеправославного мира, живущего по своим древним законам. Воды Светлояра поглотили древний Китеж, спасая его от нашествия татар. Сиговцу же — нет спасения.

И последняя молитва жителей этого сказочного мира — мольба о возвращении на икону Егория, обращённая к Святому Николе, к Богоматери-Приснодеве перед иконами великих русских мастеров, воплотивших лики Сладкого Лобзания, Споручницы Грешных и иных ликов Богородицы, — исполнена силы поистине трагической.

А начинаются потрясения со страшной песни Настеньки, Анастасии Романовны, которую слишком соблазнительно было соединить то с Настасьей — Воскресением из песнопений христов, то с якобы спасшейся младшей дочерью Николая II… Но свою Анастасию Клюев нервущейся нитью связывал с трагически гибнущей Настенькой — героиней П. Мельникова-Печерского — под знаком его романов «В лесах» и «На горах» писались поэмы этого периода… Как в «Плаче о Сергее Есенине», так и в «Погорельщине» не менее явственны текстуальные совпадения.

«Лежит Настя не шелохнется; приустали резвы ноженьки, притомились белы рученьки, сошёл белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке, — скосила её болезнь трудная… Не дождёвая вода в мать сыру землю уходит, не белы-то снеги от вешнего солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется — тает-потухает бездольная девица…»

Так у Мельникова-Печерского. Его Настенька жизнью заплатила за грех допущенный. А у клюевской Настеньки — грех того страшнее.