Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн

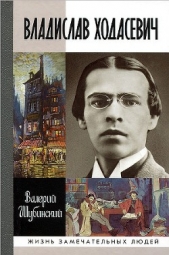

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Задумаемся: Ходасевич, который многие годы был пламенным борцом с «возвращенчеством» и «большевизанством», который сотрудничал в самой правой из солидных эмигрантских газет, в разгар большого террора признается, что всерьез размышляет о возвращении на родину! Чтобы понять этот парадокс, необходимо осознать всю толщину, непроходимость стены, отделявшей к этому времени эмиграцию от метрополии. Из-за этой стены многое виделось иначе. Ходасевич к тому же судил о советской реальности в основном по литературным журналам, газеты попадали ему в руки редко. Общее впечатление его в 1930-е годы было безотрадно. Но были и важные нюансы.

Процесс затягивания гаек в Советском Союзе был, начиная, по крайней мере, с 1923 года, неуклонным, но неравномерным. Были периоды «микрооттепелей», и часто ужесточение политики в одной сфере сопровождалось временным смягчением в другой. Ходасевич не мог не обратить внимания на разгром РАППа и изменение отношения к «попутчикам» накануне и во время учредительного съезда Союза советских писателей, как и на то, что в советских журналах опять стала появляться какая-никакая лирика, а не только рифмованная публицистика. Даже антиформалистическая кампания 1936 года чем-то ему улыбнулась — в печати обличались былые стихи лефовцев и конструктивистов, и Гулливер удовлетворенно отмечал: «Когда мы, грешные, над такими стихами смеялись, нас называли рутинерами, белогвардейцами, врагами человечества, а то и похуже» [726]. Чем сильнее разочаровывался Ходасевич в эмиграции, тем сильнее был соблазн увидеть во всем этом признаки того, что худшие дни в советской литературе позади, что началось медленное возвратное движение.

К середине 1937 года многие из наиболее одиозных советских критиков — Леопольд Авербах, Николай Свирин, Ефим Добин, Георгий Горбачев, Иван Гронский, Илларион Вардин (Мгеладзе) — были «отстранены от литературы». У Ходасевича это вызвало если не энтузиазм, то осторожную надежду. Правда, вскоре он убедился, что «травлей Авербаха и прочих „троцкистов“ заняты сейчас такие же литературные незнакомцы, как они сами. <…> Голодные бездельники спешат вытеснить напитавшихся, чтобы занять их места» [727]. Однако же это была не холодная констатация факта. Ходасевич тут же прибавлял: «Советская литература нуждается в глубоких внутренних реформах, которые не могут быть заменены никакими персональными перетасовками, смещениями и другими мерами. К вопросу о том, как подобные реформы могут быть проведены в существующих условиях, мы еще надеемся вернуться». Это явно слова человека заинтересованного, не стороннего. Где же он собирался обсуждать эти реформы — на страницах газеты, для которой вся советская Россия со всей своей литературой была зловредным мороком, подлежащим упразднению? Или он сам собирался каким-то образом участвовать в этих реформах, рассчитывая, что сталинский режим «примет во внимание многие важные обстоятельства», а именно, что враги писателя Ходасевича оказались врагами советского народа?

Поразительный памятник этих настроений — некролог Евгению Замятину, напечатанный в «Возрождении» за 10 апреля 1937 года (№ 4072). Поэт-эмигрант ставит в заслугу советскому гражданину Замятину то, что тот, покинувший отечество, не общался с эмигрантами, не сотрудничал в их прессе и умер в нищете: «Его несчастье заключалось в том, что он не дожил до тех, быть может, уже недалеких дней, когда в советской России кончится лже-революционное мракобесие, с которым он боролся. Теперь, когда его уже нет, в самом СССР должны бы призвать к ответу тех „критиков“, которые выпихнули его за границу, лишив страну — честного человека, а литературу — талантливого работника». Ходасевич как будто проецировал судьбу Замятина на себя — десять лет назад, и завидовал его стойкости. Но он смотрел на ситуацию как будто «изнутри» советской литературы, что прежде было невозможно.

Не будем осуждать поэта, который издалека принял окончательное и кровавое торжество черно-красной сотни за предвестие ее поражения. Вскоре его иллюзии рухнули. Статья Ходасевича «О советской литературе» — мрачный постскриптум к десятилетним наблюдениям Гулливера: «За советской литературой становится невозможно „следить“, потому что следить в ней уже не за чем». В обществе, претендующем на достижение всеобщего счастья и всеведения, художнику места нет. «Кроме славословия, поскольку последний идеал еще не достигнут, советский писатель может заниматься „выкорчевыванием проклятого наследия“, исправлением „маленьких недостатков механизма“ и проклятиями по адресу „врагов народа“. Но и тут, всеведущий среди всеведущих, не может он сказать ничего нового, да и говорить, в сущности, не стоит, потому что заранее известно, и никто сомневаться не смеет, что наследие будет ликвидировано, недостатки исправлены, а троцкисты и бухаринцы расточатся, как полагается демонам» (Возрождение. 1938. 20 мая).

На первый взгляд — очередное полемическое преувеличение. Но в оценке основной тенденции развития советской литературы, возобладавшей к концу 1930-х, Ходасевич весьма проницателен: «Происходит скольжение с линии Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского примерно на линию Надсона, Горького, беллетристов-народников, а там, глядишь, и Мамина-Сибиряка. Весь очеркизм, а за ним пресловутый социалистический реализм вышли из этого скольжения». В такой литературе делать ему было нечего.

Одним из факторов, обусловивших эти метания Ходасевича, стало празднование пушкинского юбилея. В Париже еще в 1935 году был образован по этому поводу Центральный Пушкинский комитет. Программа его работы была широка: издание собрания сочинений Пушкина, установка памятника ему в Париже, проведение разного рода юбилейных мероприятий, из которых самой заметной стала Пушкинская выставка в зале Плейель, организованная рачением Сергея Лифаря. Комитет состоял в основном из представителей «общественности». Достаточно сказать, что председателем его стал видный юрист-кадет В. А. Маклаков (когда-то, лет сорок назад, он был женихом Нины Петровской), а среди трех его «товарищей» был лишь один писатель — Бунин (два других — Милюков и бывший управляющий Министерством промышленности и торговли Михаил Федоров). Ходасевич был одним из немногих специалистов, включенных в Комитет. 6 ноября 1935 года он писал Альфреду Бему: «Дело в том, что в комитете сидит человек сорок, из которых читали Пушкина четверо: Гофман, Лозинский, Кульман и Ваш покорный слуга. Читали его, впрочем, еще двое: Бурцев и Тыркова, — но от этого у них в головах произошел только совершенный кавардак» [728]. Владимир Львович Бурцев, журналист, прославившийся разоблачением агентов охранки, в том числе Азефа, в эмиграции занимался пушкинской текстологией. Об уровне его квалификации свидетельствует следующий факт — Владимир Львович призывал печатать известную строку «Памятника» так: «Жив будет хоть один поэт», ибо слово «пиит» устарело. Ариадна Тыркова-Вильямс, деятельница Партии народной свободы, в эмигрантские годы выпустила двухтомную биографию Пушкина, которая переиздается и поныне — однако Ходасевич и ее ученость не принимал всерьез. Не очень высоко оценивал он и пушкиноведческие познания включенных в Комитет коллег-писателей, среди которых были Цветаева, Адамович и Гиппиус.

Как могла выглядеть работа такого комитета? Вот как обсуждалось предстоящее издание собрания сочинений Пушкина: «Шмелев и Зайцев объявили, что без „Вишни“ они Пушкина не мыслят. М. М. Федоров заявил, что даже те стихотворения, которые Пушкину заведомо не принадлежат, но к которым „мы привыкли, как к пушкинским“, — должны быть включены. Милюков сказал: „Не печатать же полностью какие-нибудь ‘Повести Белкина’: довольно и парочки“. Самый вопрос о принадлежности Пушкину тех или иных вещей он же предложил решать по демократическому принципу — большинством голосов» [729]. Ходасевича, с его тогдашней нервозностью и болезненным отношением ко всему, что связано с Пушкиным, эти бесплодные заседания диких в пушкинистике людей доводили до бешенства. Бему он признавался, что его все подмывает «предложить, чтобы почтили вставанием память кн<язя> М. А. Дондукова-Корсакова. Боюсь только, что не поймут, в чем дело, да и согласятся» [730].