Поколение оттепели. Воспоминания

Поколение оттепели. Воспоминания читать книгу онлайн

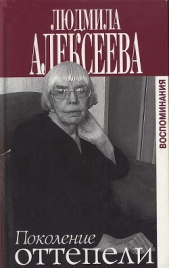

Людмила Михайловна Алексеева (р. 1927) — историк, редактор. Участвовала в правозащитных выступлениях, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. Она стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям. В 1968–1972 гг. была первой машинисткой правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В феврале 1977 г. эмигрировала в США. Вернулась в Россию в 1993 году. В мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы. С ноября 1998 года по ноябрь 2004 года — Президент Международной Хельсинкской Федерации по правам человека.

В этой книге Людмила Алексеева рассказывает о своей жизни, полной неожиданных поворотов, о времени, в котором ей и ее друзьям-правозащитникам довелось жить и сделать свой выбор. Андрей Сахаров, Натан Щаранский, Лариса Богораз, Александр Солженицын… Вот неполный список тех, с кем предстоит встретиться читателям в «Поколении оттепели».

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Здесь вступил один из моих друзей, без паузы заскользив по волшебным лермонтовским строкам:

Мне запомнился этот прекрасный вечер — слишком прекрасный, чтоб заподозрить, что среди нас был осведомитель.

В мой двадцать второй день рожденья, 20 июля, появился Валентин с бутылочкой «Салхино», красного сладкого грузинского вина. Я пригласила всех, купила в деревне картошку, большую миску земляники и устроила стол в пустой избе. Каждому из восемнадцати человек досталось по глотку вина. После нехитрой трапезы мы перешли к пению. Пели «Бригантину», другие популярные песни, а также песню об австралийском пионере:

Эту глупую песню можно было услышать у любого студенческого костра, но лучше бы мы не исполняли ее в тот вечер.

Прошел почти месяц пребывания в экспедиции. За это время моя неприязнь к Кабо только усилилась. Однажды он подошел ко мне и нашей общей подруге Наташе Членовой, отозвал нас в сторону и сообщил, что получил из дома посылку и предложил нам разделить с ним продукты. Меня это возмутило до глубины души. Продуктовую посылку нужно делить со всеми участниками экспедиции, а не только с парой друзей. Мой праведный гнев был так силен, что я высказала ему все, что о нем думаю, потом повернулась к зданию школы и объявила: «Кабо получил посылку и пожирает ее в одиночестве». Недели две все бойкотировали Кабо. В середине августа, за две недели до окончания экспедиции, он слег с температурой и вернулся в Москву.

Наступило 1 сентября 1949 года. Пятый курс. Последний учебный год в университете. Меня вызвал Петр Лаврин.

— Ты знаешь Кабо, верно?

— Да.

— У вас с ним были какие-то разговоры, так?

— Были.

— Помнишь, о чем вы говорили?

— О чем могут разговаривать парень с девушкой? — ответила я вопросом на вопрос.

Несмотря на мое отношение к Кабо, я не собиралась обсуждать его с Лавриным. Если удастся свести разговор к чему-то вроде «мальчики-девочки», может, больше и не будет вопросов.

— О политике говорили?

— Нет, насколько я помню.

— Иди домой и подумай. Когда вспомнишь, придешь и расскажешь.

На следующий день Лаврин снова вызвал меня к себе в кабинет. Те же вопросы — те же ответы. Через несколько дней я начала интересоваться, где Кабо. Его нигде не было видно. Я вспомнила, что он встречался с одной из студенток, Неллой Хайкиной, и спросила у нее.

— А ты что, не знаешь? Его арестовали.

Я не в первый раз слышала об арестах, но этот случай привел меня в ужас: ведь это я отравила бедняге последние дни на свободе. «Я хотела бы знать, как все случилось», — попросила я Неллу. Она рассказала, что, когда Кабо вернулся из экспедиции, к нему зашел друг, Сергей Хмельницкий, со своим приятелем. Я не знала Хмельницкого. По словам Неллы, он тоже учился в МГУ, вечно рассказывал анекдоты, писал хорошие стихи и всегда держался с превосходством, как и Кабо, которому — вполне возможно — он и помогал формулировать неортодоксальные взгляды. Видимо, Кабо не решался пускаться в разговоры при незнакомце, но Хмельницкий заверил его в надежности своего приятеля. На следующий день Кабо, все еще больной, с повышенной температурой, был взят под арест.

Меня снова вызвал Лаврин. У него еще оставались вопросы о нашей экспедиции.

— Что вы там делали в свободное время?

— Гуляли, за грибами ходили, пейзажами любовались.

— А стихи читали?

— Читали.

— Какие?

— Пушкин, Лермонтов.

— А еще?

— Некрасов.

— Еще кого?

— Маяковского.

— Еще?

— Суркова.

— Еще?

— Симонова.

— Ахматову читали?

— Нет, — твердо ответила я.

Ахматову вслух я читала, но только при одном свидетеле, Наташе Членовой. Я знала, что Наташа не выдаст.

— А ты вспомни. Читала Ахматову?

— Не читала.

— А Юля Синельникова говорит, что ты читала, у костра.

— Она ошибается, — спокойно возразила я.

Синельникова училась на втором курсе. Милая, но не очень интеллигентная девушка, она легко могла перепутать и поэтов, и поэмы.

— Теперь о твоем дне рожденья. Вы выпивали?

— Да.

— Что вы пили?

— Бутылочку «Салхино», 375 граммов, на восемнадцать человек.

— А потом что делали?

— Потом пели.

— И что вы пели?

— «Бригантину».

— Что еще?

— Не помню.

— Вы пели «На берегу родной реки»? — Лаврин употребил нарочито искаженное название песни про австралийского пионера.

— Нет, я не пела «На берегу родной реки», я пела «На берегу одной реки».

Отличие на одну букву решительно меняло смысл: родная река протекала, конечно же, на родине пионера, то есть члена Всесоюзной пионерской организации, а не какого-то австралийского первопроходца. Повествование о том, как пионер рубит головы, могло квалифицироваться не иначе как злостная клевета.

— Я пела «одной реки».

— Ты уверена, что не «родной»?

— Абсолютно уверена. «Родной» не имеет смысла, ведь это песня австралийского пионера, у него не могло быть родной реки в Австралии. Эту страну заселяли изгнанники и ссыльные. У них могла быть родная река в Англии, Шотландии или Ирландии, но не в Австралии. Это было бы нелогично.

— Ты хочешь сказать, что эта песня не о юных пионерах?

— Эта песня об австралийских пионерах — британских каторжниках, высланных в Австралию.

— Юля Синельникова говорит, что слышала, как ты пела «родной».

— Может, она пела «родной», а я пела «одной».

— Иди домой и подумай как следует. Потом придешь и расскажешь.

Я подумала. Обвинение в клевете на юных пионеров было настолько бессмысленным, что не стоило внимания. Но вот насчет Ахматовой — надо понять, откуда это взялось, ведь я никогда не декламировала ее стихи публично. Никто в здравом уме не стал бы этого делать. Почему же Синельникова утверждает, что я читала то, чего я не читала? Чтобы ответить на этот вопрос, надо проникнуть в мозги осведомительницы, представить себя на ее месте. Итак, если бы я была Синельниковой, много ли стихов Ахматовой могла я знать наизусть? И с чем могла их спутать? К вечеру у меня был готов ответ.

Синельникова наверняка прочитала постановление, осуждающее творчество Ахматовой, в котором Жданов цитировал одно из ее стихотворений, дабы наглядно показать — вот она, помесь монахини и блудницы:

Должно быть, Синельникова помнила, что было какое-то стихотворение Ахматовой, в котором кто-то в чем-то клялся, а также упоминались небеса и любовь. Я пошла к Лаврину и попросила созвать заседание комитета комсомола. Я собиралась задать вопрос Синельниковой.

— Юля, ты не против, если я прочитаю тебе стихотворение? Останови меня, когда узнаешь Ахматову.

Юля кивнула.