Поколение оттепели. Воспоминания

Поколение оттепели. Воспоминания читать книгу онлайн

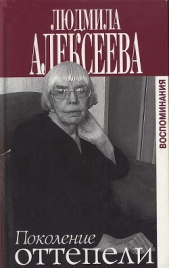

Людмила Михайловна Алексеева (р. 1927) — историк, редактор. Участвовала в правозащитных выступлениях, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. Она стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям. В 1968–1972 гг. была первой машинисткой правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В феврале 1977 г. эмигрировала в США. Вернулась в Россию в 1993 году. В мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы. С ноября 1998 года по ноябрь 2004 года — Президент Международной Хельсинкской Федерации по правам человека.

В этой книге Людмила Алексеева рассказывает о своей жизни, полной неожиданных поворотов, о времени, в котором ей и ее друзьям-правозащитникам довелось жить и сделать свой выбор. Андрей Сахаров, Натан Щаранский, Лариса Богораз, Александр Солженицын… Вот неполный список тех, с кем предстоит встретиться читателям в «Поколении оттепели».

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Свои политические взгляды я попыталась обсудить с дядей Борей — младшим братом отца. Но это ни к чему не привело.

— Ты говоришь о принципах социализма, — вещал дядя Боря низким баритоном, — но ведь не в этом дело. Принципы — для таких ученых дур, как ты.

Затем, с выражением, добавлял:

— Правильно! Нет принципов. Нет социализма. Есть просто шайка паханов. Они захватили власть и удерживают ее. Вот и все. Повтори за мной: нет принципов, нет социализма, только паханы, шайка паханов.

Дядя Боря, хоть и родной брат отца, в отличие от него, пил, как сапожник. При этом умудрялся не пьянеть. Был он высокий, довольно мрачный, почти не имел друзей. До войны, приезжая в Москву, он останавливался у нас с молодыми, нельзя сказать чтобы изысканными, женщинами, чем каждый раз шокировал родителей; в Ленинграде у него оставалась жена. Он обладал способностью ставить людей в неловкое положение. Бывало, слушает молча, как бы прицениваясь, и вдруг прервет на полуслове своим грохочущим: «Ну-у». Это означало: «Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Хватить балабонить. У меня есть что ответить».

Его объяснения всегда были одинаковы: это паханы, они во всем виноваты. Дядя Боря никогда не говорил, что заставило его прийти к такому мнению. Он был членом партии, вступил в то же время, что и мой отец, когда революция была молодой, а будущее светлым. Не знаю, что привело его в партию: юношеский максимализм или только необходимость — морской офицер не мог не быть членом партии. Во время войны он служил механиком на подводной лодке. Он любил свою субмарину. Там все ясно и понятно. Люди в этом замкнутом мире зависят друг от друга, и он чувствовал себя на своем месте. На земле у дяди Бори все шло не так гладко. Его первая жена происходила из аристократической семьи, что делало его подозрительным в глазах начальства. Вторая жена была свояченицей адмирала, которого вскоре после войны посадили. Дядя Боря с ним дружил, и немало вечеров они провели за бутылкой водки, обмениваясь мнениями о «паханах». Эта связь делала дядю Борю еще более подозрительным.

Был и еще повод для подозрений. В 1943 году фашисты потопили его подлодку, дядя Боря и остальные члены экипажа несколько часов держались на поверхности воды в открытом море, пока их не подобрало датское рыболовецкое судно. Власти, казалось, все раздумывают, не превратился ли он за то время, пока был без надзора, во вражеского агента. Дядя ждал, что его назначат на другую подводную лодку, но время шло, а его все держали в Заполярье на ремонтных работах. Почти двадцать лет он регулярно приезжал в Москву, встречался с друзьями в военном ведомстве, надеясь, что они помогут с назначением. Перестал ездить только в 1967-м, когда у него случился инфаркт.

С точки зрения дяди Бори, я задавала неправильные вопросы, но по крайней мере я о чем-то спрашивала, и одно это уже делало меня достойным собеседником. Он охотно выслушивал мои аргументы и с огромным удовольствием их разбивал, одерживая верх в споре.

— Я постоянно слышу о процветающем социалистическом сельском хозяйстве, но вижу одну только бедность. Крестьянам не платят по труду. Разве это социализм? — удивлялась я.

— Социализм. Социалистическое сельское хозяйство. Каждому по труду. Это все для ученых дур, вроде тебя, — ворчал дядя Боря. — Хочешь знать правду? Там — шайка паханов. Они захватили власть. Вот и вся правда.

Как-то я спросила дядю Борю об антисемитизме: это же отклонение от интернациональных принципов марксизма-ленинизма!

— Принципы интернационализма. Марксизм-ленинизм. Это тоже для дураков, — ответствовал дядя Боря. — Есть шайка. Паханов. У них власть. И они ею пользуются.

— Он замечательный человек, но мыслит примитивно, — говорила я Валентину после ухода дяди.

Сейчас уже не могу вспомнить, как звали моего однокурсника по фамилии Жаворонков, но отчетливо помню, как он выглядел: хорошее русское лицо, кудрявые волосы, голубые глаза. Одухотворенный вид, как у поэта. Мне даже казалось, он похож на Сергея Есенина. Жаворонков всегда носил перчатку. На войне ему оторвало кисть левой руки. Это увечье не останавливало молодых женщин, и они бросали недвусмысленные взгляды в сторону красавца, стремясь познакомиться поближе. Однако, как только он открывал рот, девушки быстро ретировались. Он был не только глуп, но был еще и ярым антисемитом.

Шел 1949 год, мы были на четвертом курсе. Для Жаворонкова настало его время. Кампания борьбы с «низкопоклонством перед Западом» переросла в кампанию борьбы с «космополитизмом». Космополитом могли объявить любого, кого заподозрили в недостаточной преданности матушке-России, но главным образом кампания была нацелена на евреев.

Именно в то время товарищ Сталин организовал убийство Соломона Михоэлса, выдающегося актера и режиссера, руководителя Московского государственного еврейского театра, известного блестящими ролями короля Лира и Тевье-молочника. Обстоятельства смерти Михоэлса точно не известны. Согласно одной из версий, его жестоко избили, выстрелили в голову и бросили под проезжавший «студебекер». Человека сбила машина. Машина времени. После убийства Михоэлса были арестованы актеры и сотрудники Еврейского театра.

Тогда же университет уволил профессора Ацаркина, моего любимого преподавателя, которому удавалось превратить историю партии в увлекательный предмет. Невысокий, с вьющимися волосами и живыми глазами, он читал лекции на прекрасном и точном русском языке, повествуя об идеологических расхождениях Ленина с одним из основателей РСДРП Георгием Плехановым, с меньшевиком Юлием Мартовым и большевистским соратником Львом Троцким. В лекциях Ацаркина оппоненты Ленина всегда были неправы, но никогда не были врагами.

На кафедре этнографии один из фронтовиков пытался организовать дело по увольнению двух профессоров за отголоски «космополитизма» в их лекциях. Я помню его простонародную речь, со свистящим смягченным «з» в многократно повторяющемся суффиксе «изм»: космополитизьм, антисемитизьм, империализьм, социализьм. Но когда он приступил к цитатам из лекции профессора-еврея, якобы свидетельствующим о неуважении к терпению великого русского народа, один из студентов поднял руку: «В моих записях этого нет». Раздался дружный шелест страниц, студенты листали тетради. «В моем конспекте тоже нет ничего подобного», — заявил другой студент. Профессор был спасен, а обвинитель выставил себя напоказ как нерадивый слушатель.

Чувствуя приближение погромов, Жаворонков становился все крикливее. Пока комсомольские вожаки заверяли, что критикуют «космополитов», а не честно трудящихся «лиц еврейской национальности», Жаворонков пошел дальше. В вестибюле и коридорах, среди толпы студентов, он громогласно произносил: «жиды проклятые» и тому подобное. Пока комсомольские вожаки заявляли, что сионизм и антисемитизм — две стороны одной медали, и обе одинаково предосудительны, Жаворонков твердил одно и то же: «удавить их всех». Он так разошелся, что привел в замешательство самих комсомольских лидеров, и в апреле на комсомольском собрании четвертого курса исторического факультета ему официально объявили выговор за антисемитизм с занесением в личное дело.

В июне того же, 1949 года, на очередном комсомольском собрании слушалось персональное дело студентки вечернего отделения Стеллы Дворкис. Ее обвиняли в распространении заведомо ложных слухов о существовании антисемитизма в СССР. Свидетелем обвинения выступала Людмила Шапошникова, поведавшая собравшимся: Стелла Дворкис говорила, что ее первоначальным выбором был не исторический факультет, а Институт восточных языков.

— Что же ты туда не поступила? — спросила Шапошникова.

— У меня не приняли документы.

— Почему?

— Потому что я еврейка.

Как истинная комсомолка, Шапошникова сообщила в бюро ВЛКСМ о возмутительных высказываниях Дворкис: якобы та утверждала, что в Советском Союзе евреев не считают полноценными гражданами и дискриминируют при поступлении в высшие учебные заведения. Подобное заявление подразумевает, что антисемитизм поддерживается государством и, следовательно, играет на руку мировому сионизму. В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что у Дворкис есть друзья среди арестованных актеров Московского еврейского театра.