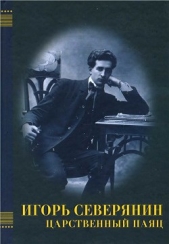

Царственный паяц

Царственный паяц читать книгу онлайн

Царственный паяц" - так называлась одна из неосуществленных книг замечательного русского поэта Игоря Северянина (1887-1941), познавшего громкую славу "короля поэтов" и горечь забвения. Настоящее издание раскрывает неизвестные страницы его биографии. Здесь впервые собраны уникальные материалы: автобиографические заметки Северянина, около 300 писем поэта и более 50 критических статей о его творчестве. Часть писем, в том числе Л. Н. Андрееву, Л. Н. Афанасьеву, В. Я. Брюсову, К. М. Фофанову, публикуются впервые, другие письма печатались только за рубежом. Открытием для любителей поэзии будет прижизненная критика творчества поэта, - обширная и разнообразная, ранее не перепечатывающаяся. Обо всём этом и не только в книге Царственный паяц (Игорь Северянин)

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

строфу. Оно не склеенное, не мертворожденное: оно все насыщено эмоцией, в нем

бьется живая кровь. И даже странно, как это мы до сих пор могли без него обойтись.

IX

А московский Крученых говорит: наплевать!

- То есть позвольте: на что наплевать?

- На все!

- То есть как это: на все?

- Да так!

Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все

по-французски, а этот - в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:

Дыр бул щыл Ха ра бау.

И к дамам без всякой галантности. Петербургские - те комплиментщики, экстазятся

перед каждой принцессой:

- Вы такая эстетная, вы такая бутончатая.

' - Я целую впервые замшу ваших перчат.

А этот беспардонный московский Крученых икнет, да и бухнет:

- У женщин лица надушены как будто навозом!

И почешет спину об забор. Такая у него парфюмерия. Этот уж не станет

грациозиться. Ведь написал же итальянский футурист Маринетти, что он не видит

особенной разницы между женщиной и хорошим матрацем. «Из неумолимого

презрения к женщине в нашем языке будет только мужской род»

Вот какая широкая бездна между петербургским футуризмом - и московским. Игорь

Северянин - типичнейший представитель эгофутуристов петербургских. Крученых

столь же характерный представитель кубофутуристов московских.

Петербургские эгофутуристы - романтики: для них какой-нибудь локончик или

мизинчик, кружевце, шуршащая юбочка - есть магия, сердцебиение, трепет: «оттого,

что груди женские — тут не груди, а дюшес» — слюнявятся они в своих поэзах, а

Крученых только фыркнет презрительно:

«Эх вы, волдыри, эгоблудисты!»

И про этот самый дюшес выражается:

Никто не хочет бить собак Запуганных и старых,

Но норовит изведать всяк,

Сосков девичьих алых!

В то время как эгофутуристы в мечтах видят себя юными принцами на каких-то

бриллиантовых тронах, Крученых о себе отзывается:

276

«Как ослы на траве, я скотина».

Эгофутуристам мерещится, что среди виконтесс-кокотесс на ландышевых каких-то

коврах они возлежат в озерзамке, но у Крученых другие мечтания:

Лежу и греюсь близ свиньи На теплой глине,

Испарь свинины И запах псины,

Лежу добрею на аршины.

Свиньи, навоз, ослы - такова его тошнотная эстетика. Он и книжечку свою

озаглавил: «Поросята»; не то что у Игоря - «Колье принцессы», «Элегантные модели»,

«Лазоревые дали».

Когда Крученых хочет прославить Россию, он пишет в своих «Поросятах»:

В труде и свинстве погрязая, взрастаешь, сильная родная, как та дева, что спаслась,

по пояс закопавшись в грязь.

И даже заповедует ей, чтобы она и впредь, свинья-матушка, не вылезала из своей

свято-спасительной грязи, - этакий, простите меня, свинофил!

Всякая грация, нежность, приветливость, всякая задушевность и ласковость

отвратительны ему до тошноты. Если бы у него невзначай сорвалось какое-нибудь

поэтично-изящное слово, он покраснел бы до слез, словно сказал непристойность.

Такие они все, эти московские: Петрарки навыворот, эстеты наизнанку. Срывы,

диссонансы, угловатости, хаотическая грубость и неряшливость — только здесь

почерпают они красоту. Оттого-то для них так прельстителен дикарский истукан-

раскоряка, черный, как сапожная вакса, и так гадок всемирный красавец, снежно-

мраморный бог Аполлон.

Я верю: это не поза, не блажь, а коренное, подлинное чувство. Дисгармония,

диссиметрия, диспропорция и вправду обаятельна для них.

В знаменитой своей «Декларации слова» они недаром восхваляют какофонию.

«<Нужно>, чтоб читалось туго... занозисто и шероховато!» — пишут они снова и

снова.

Как же им не гнать из чертогов поэзии женщину, Прекрасную Даму, любовь? Мы

видели: они даже Венеру Милосскую сослали куда-то в тайгу.

Эротика, этот неиссякающе-вечный источник поэзии, от «Песни песней» до

шансонет Северянина, в корне отвергается ими. Когда Северянин поет, что паж

полюбил королеву и королева полюбила пажа, Крученых эту королеву ведет к

прокаженному на поганое и смрадное гноище.

К черту обольстительниц-прелестниц, все эти ножки, ланиты да перси, и вот

красавица из альбома Крученых:

Посмотри, какое рыло,

Просто грусть.

Все это, конечно, называется бунтом против канонов и заповедей былой, отжитой

красоты, и, как мы ниже увидим, нет ни единого пунктика в нашей веками

сложившейся жизни, против коего не бунтовал бы Крученых.

Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащелкает еще

десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дегтем,

хомутами, тараканами — все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы

кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и

кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки. Берет, например,

страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! — и уверяет, что это стихи,

но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не

смешно. Кажется, только российская глушь рождает таких унылых и скучных людей,

— под стать своим заборам и осинам. Вот уж, подлинно, российский Маринетти! У

другого вышло бы забу- бенно и молодо, ежели бы он завопил:

277

- Беляматокияй!

- Сержамелепета!

А у этого - даже скандала не вышло: в скандалисты ведь тоже не всякий годится,

это ведь тоже призвание! Он, конечно, очень старается: берет, например, страницу -

зеленую или даже оранжевую, и выводит на ней с закорючками:

Читатель, не лови ворон.

Фрот фрон ыт,

Алик, а лев, амах.

Но и сам деревенеет от скуки. Как будто его подрядили, чтобы он во что бы то ни

стало выделывал эти тусклые фокусы, и вот теперь поневоле он цедит сквозь зубы

унылое:

Те гене рю ри ле лю, бе

тльк тлько хомоло рек рюкль крьд крюд нтрп нркью би пу, -

а сам вздыхает и думает: «И когда это кончится, господи?» - но нет, выжимай из

себя без конца эту несмешную канитель.

Право, мне его по-человечески жалко. Предо мною почти все его книжки:

«Взорваль», «Помада», «Возропщем», (Мир с конца», «Бух лесиный», «Игра в аду»,

«Поросята» — и мне кажется, что у меня на столе какая-то квинтэссенция скуки,

тройной жестокий экстракт, как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми,

собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь. Уже одни их заглавия наводят

на меня ипохондрию, а казалось бы, книжки пестрые — желтые, зеленые, пунцовые! -

но, боже мой, как печальна наша действительность, если в роли пионера, новатора,

дерзителя и провозвестника будущего она только и умела выдвинуть вот такую

беспросветную фигуру, которая мигает глазами н безнадежно бормочет:

Те гене рю ри ле лю, бе...

Хорошо, если он добормочется до такого, например анекдота:

«27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками.

Таков поэт современности. Помещаю свои стихи на японском, испанском и еврейском

языках».

Но это редко, раз в год, а обычное его состояние - те гене рю ри ле лю, и я боюсь,

как бы от нуды, от тоски, от зевоты он чего-нибудь над собою но сделал. Этак ведь и

удавиться недолго.

...Впрочем, не будем смеяться над ним, не забудем, что у него были знаменитые

предки: например, тот убогий остряк приживальщик из тургеневской «Лебедени»,

который, помните, сделал карьеру такими же тарабарскими выкриками:

Кескесэ

Жемса.

Не ву горяче па.

Рррракаллиооон!

Но пусть другие смеются над ним, для меня в нем пророчество, символ наших

будущих дней. Иногда мне кажется, что если бы провалились мы все, а остался бы