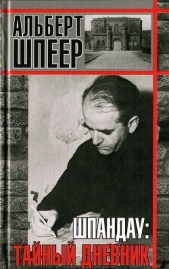

Шпандау: Тайный дневник

Шпандау: Тайный дневник читать книгу онлайн

Альберт Шпеер (1906–1981) был личным архитектором Гитлера, его доверенным лицом, рейхсминистром вооружений и военной промышленности и к концу войны стал вторым наиболее влиятельным человеком в нацистской Германии. Шпеер — единственный из обвиняемых на Нюрнбергском процессе — признал свою вину за преступления рейха. Был приговорен к двадцати годам тюремного заключения.

Все эти годы Шпеер записывал свои воспоминания микроскопическим почерком на туалетной бумаге, обертках от табака, листках календаря, а сочувствующие охранники тайком переправляли их на свободу. Таким образом из 25 000 разрозненных листов получилось две книги — «Воспоминания» (вышли в «Захаров» в 2010 году) и «Шпандау: тайный дневник» (публикуется впервые).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

28 марта 1961 года. Сегодня пришло торопливое письмо от Хильды. Шесть дней назад ее с фрау Кемпф, моей секретаршей, пригласили в американское посольство, где их принял Джордж Болл. Болл заявил, что обсудит возможные варианты с Нитце и Макклоем, а также с Бёленом. По его словам, он уже получил согласие британцев и собирается склонить на свою сторону французов во время предстоящих переговоров в Париже. Если потребуется, он привлечет внимание президента Соединенных Штатов к моему делу.

Ну конечно!

30 марта 1961 года. Еще несколько слов о том, что я отстал от времени. Конечно, два великих архитектурных стиля, классицизм и романтизм, которые я всегда любил и как архитектор безоговорочно принимал, в конечном счете, стали для меня серьезной проблемой. Я все отчетливее видел, какие в них таятся опасности — опасность искажения и опасность подражательства. В конце концов романтизм превратился в неприятие цивилизации, слабость к псевдопримитиву, а классицизм скатился к нелепому героическому пафосу. Но значит ли это, что они полностью дискредитированы?

Сегодня вспоминая собственные проекты, я понимаю, что тоже не сумел избежать этих двух опасностей. Требовалось много усилий, чтобы придерживаться великих линий формы; и нельзя игнорировать вынужденный характер этой связи с древними традициями. Но я всегда питал слабость к Возрождению; и моя любовь к восстановлению, к воссозданию того, что, казалось бы, осталось в далеком прошлом, была необычайно сильна. Во время поездки с друзьями в Италию, к примеру, я не искал свидетельства раннего, оригинального искусства, меня интересовали поздние, так сказать, выдержанные в традиции творения — примеры Возрождения Гогенштауфенов в Апулии и на Сицилии, флорентийского Возрождения и сделанных Палладио открытий античного мира. Во дворце фюрера, идея которого зародилась у меня во время той поездки, я хотел соединить помпейскую архитектуру с массивностью Палаццо Питти. Сегодня, как я не раз читал в газетах, наши здания осуждают за их эклектику, но я и тогда знал об их эклектизме. Я пишу это не в качестве опровержения. Но мне по-прежнему кажется, что Шинкель был прав, когда щедро заимствовал из античности, готики и византийской архитектуры. Из сочетания различных исторических элементов может возникнуть бесспорно оригинальный стиль.

Если бы меня спросили, почему я отказался от этой сокровищницы форм, я бы вряд ли сумел подобрать вразумительный ответ. Люди не могут и не должны искать объяснения любви. Но с точки зрения истории, очевидно, что это была последняя попытка защитить стиль от индустриальной формы. В итоге все получилось преувеличенным и свидетельствовало о гигантомании — значит, попытка оказалась тщетной и была обречена на неудачу.

По тем же причинам мы испытывали большую любовь к скульптуре. Я мечтал вернуть скульптуру, запертую в музейных залах и домах коллекционеров, на ее законное место — на площади и бульвары городов. Меня порой удивляет, что сегодня в этих бегунах, лучниках и факельщиках видят только символ воинственности. В то время нам казалось, что мы возвращаем фигуру человека в города, человеческому облику которых угрожал стремительный натиск технического прогресса. Вот откуда фонтан со скульптурами на моей большой Круглой площади; вот откуда бульвар со статуями в моем проекте реконструкции Грюнвальда.

Даже там я отдавал предпочтение классическим формам. Что касается выставки картин, которую советник Гитлера Генрих Гофман ежегодно устраивал в Доме немецкого искусства, я относился к этому типу живописи с удивленным снисхождением. Мне бы никогда не пришло в голову купить Циглера, чтобы повесить у себя дома; жанровые приемы этого академического живописца не отвечали моим вкусам и даже вызывали ощущение неловкости. С другой стороны, я интересовался последними работами скульпторов, многие из которых были моими друзьями. Помню, когда мы с Гитлером приходили на выставки в Доме немецкого искусства, я часто останавливался перед новыми работами Брекера, Климша или Торака. Мне даже удалось, без особых усилий, реабилитировать Георга Кольбе и Рихарда Шайбе, которые попали в немилость после захвата власти: Шайбе — потому что был широко известен своими либеральными взглядами и вдобавок создал памятник Фридриху Эберту, который установили у церкви Святого Павла во Франкфурте; Кольбе — потому что спроектировал памятник Генриху Гейне в Дюссельдорфе и мемориал Вальтера Ратенау; после 1933-го СА уничтожили оба памятника.

Когда я сейчас читаю в газетах посвященные искусству разделы, я вижу, что вся эта школа сошла на нет. Но ошибаюсь ли я, когда мне кажется, что эти работы были обречены не из-за своих характерных недостатков или несовременности? Преступления режима записывали и на счет художников, которым он покровительствовал. Приговор, вынесенный моим зданиям, скульптурам Брекера и Климта или полотнам Пейнера, также осуждает и Гитлера.

Это неправильный и несправедливый взгляд на искусство, но мотив мне понятен.

3 апреля 1961 года. По другую сторону северной стены, всего в двадцати метрах от нас уже несколько месяцев строится новое здание. Поэтому нас выпускают в сад только по субботам и воскресеньям или в будние дни после окончания работы. Администрация тюрьмы опасается, что рабочие нас увидят, а потом передадут информацию в газеты. Сегодня я вышел в сад после наступления темноты. Я видел Венеру!

4 апреля 1961 года. Предосторожности оказались напрасными — «Дейли Экспресс» напечатала отличные фотографии, снятые со строительных лесов. Директора строго запретили охранникам показывать нам снимки — в итоге число наших информаторов сократилось с одиннадцати до шести.

В светлые часы суток пытаюсь привести в порядок свой участок. Сегодня американский директор с недовольством отметил, что я провел в саду больше часа. «Сегодня воскресный график». Несмотря на прекрасную погоду, пришлось вернуться в камеру. Вот это действительность, а не заступничество министров и их заместителей.

30 мая 1961 года. Часто сижу рядом с розой, которая за годы разрослась на несколько квадратных метров. Розовые кусты образуют что-то вроде беседки, в которой сегодня сидел на стуле новый русский охранник Шарков. Не обращая на нас никакого внимания, он увлеченно читал «Мертвые души» Гоголя.

— Идиллия, — заметил я.

— Ага, русская идиллия. Да, идиллия, — с мечтательным видом по-русски ответил он.

8 июня 1961 года. Новости от Хильды: Аденауэр написал моей жене, что «опять принимаются все меры» для моего досрочного освобождения. Мартин Нимёллер [20] сообщил семье, что намерен подать прошение о моем освобождении президенту и премьеру Советского Союза.

10 июня 1961 года. Несколько дней назад жена прислала мне новое нижнее белье. Русский директор строго сказал:

— Все не так просто. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании директоров.

Сегодня французский директор Жуар наконец сообщил мне о принятом решении:

— Ваши старые порванные кальсоны и новый комплект нижнего белья лежали на столе для заседаний в качестве вещественного доказательства. Директора решили, что вы можете получить новое белье.

Я по-военному отдал ему честь.

14 июня 1961 года. Совершенно выбился из сил. Пересмотрел все контрабандные письма домой и не нашел то, что написал Гансу, жениху Маргарет. Я просмотрел их второй, потом третий раз — его не было. В испуге я обыскал все карманы, развернул носовой платок, но ничего не нашел. В голове промелькнула мысль, что я мог потерять письмо в саду. В воображении сразу возникла картина — его находят и показывают директорам. Я посмотрел под матрацем, потому что иногда прячу там тайные послания, потом перетряхнул одеяла. Ничего. Может, между страницами книги по искусству? В отчаянии я пролистал книгу; ничего не выпало. Моя тревога росла. Я снова просмотрел записи, обыскал все вокруг. Может, лист бумаги упал под кровать. Или завалился за батарею. Опять ничего. Я сбросил матрац с кровати, прощупал все нижнее белье в стенном шкафчике, снова пролистал книгу, в состоянии, близком к панике, в третий раз перетряхнул одеяла и, наконец, с бьющимся сердцем сел на груду белья и одежды. Я был в отчаянии, на глаза навернулись слезы. Я рухнул на кровать — и увидел письмо под стулом.