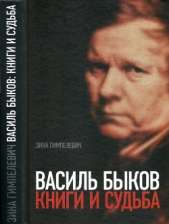

Василь Быков: Книги и судьба

Василь Быков: Книги и судьба читать книгу онлайн

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

ВБ: Не совсем. Все социальные слои пострадали. Знаете, моя мама была из приграничного с Польшей района, и у нее было много родственников в Польше. Географически деревня, откуда она родом, была всего в нескольких километрах от границы, а политически и экономически жизнь по другую сторону отличалась, как небо и земля. Мой отец был немецким военнопленным во время Первой мировой, и об этом знали все соседи. Наш сосед был арестован за те же самые «провинности», что были у моих родителей.

ЗГ: Наверное, в доме было ужасно тягостно и тяжело, особенно после ареста соседа. У вас дома когда-нибудь говорили об этом?

ВБ: Хотя мой отец каждый день ожидал ареста, никто ни о чем не говорил. Все вокруг боялись даже думать о таких вещах и уж тем более говорить вслух. Я только помню ужасные изменения в людях: как будто какой-то злой дух витал над каждым. Доброта, общинное братство — то, что было типично для белорусских крестьян до коллективизации, — все это исчезло. Мои родители, как, возможно, и другие крестьяне, считали 1920-е лучшими годами своей жизни, хотя этот «золотой век» был очень короток. Ребенком я очень хорошо запомнил, как отличалась еда в доме до коллективизации и после. До чего вкусны были блины, которые мама пекла нам раньше! А сметана! Лучшая в мире! И бутерброды с салом! После коллективизации мне часто снилась эта еда; мы, дети, просыпались, плача от голода после таких снов. Голод преследовал нас практически круглый год, и люди вокруг нас, крестьяне и потомки крестьян, находились в таких же жутких условиях.

ЗГ: Так вы считаете время с 1932 года по 1941-й самым ужасным периодом в истории бывшего СССР?

ВБ: То были самые тяжкие годы для крестьян… Бесспорно. А для народа в целом, думаю, самыми страшными были годы Отечественной войны.

* * *

ЗГ: Василь Владимирович, этот вопрос может показаться вам немножко наивным: как вы относились к возможности сдаться в плен в годы войны? Вспоминаю вашего «Сотникова»… Случались, видимо, такие обстоятельства, когда иного выхода просто не было? Вы когда-нибудь предполагали возможность такого поворота судьбы для себя лично? Я имею в виду сдачу в плен при экстраординарных обстоятельствах [425].

ВБ: Никогда. Для меня лично это было бы хуже смерти. У меня в жизни было много моментов, когда решать нужно было мгновенно: рискнуть жизнью или сдаться в плен. Но плен был не для меня. Однажды, когда я был довольно тяжело ранен в ногу и немцы были очень близко (наш батальон был разбит), я делал все, что мог: бежал, полз, отстреливался, а когда немецкие танки нас настигли, бросал вместе с другими гранаты под танки, несмотря на то что, как говорится, истекал кровью. Многие мои товарищи были тоже ранены, но мы все оставались в строю.

ЗГ: Когда я росла, помню, часто говорили о военном превосходстве Советской армии и ее чудесном вооружении.

ВБ: И вы верили этой пропаганде? Кони сытые бьют копытами и так далее? Могу сказать, что те ситуации, когда меня могли убить или взять в плен, как раз и возникали по вине пресловутого «превосходства» нашего оружия. Ручная граната, которую я бросил в танк, не взорвалась (большинство из них были бракованными или исключительно плохого качества, как и прочее наше вооружение — в отличие от немецкого), и танк, развернувшись, пошел прямо на меня. Во мгновенье ока гусеница танка наехала на край моей шинели (я лежал на снегу). Каким-то образом мне удалось перевернуться на бок и, как говорится, спастись лишь чудом. Мой друг, украинец, бросил гранату и уничтожил танк. Его ручная граната сработала….

ЗГ: Я не могу припомнить этого эпизода в ваших литературных работах35. Мы, читатели, ведь много чего про вас еще не знаем… Вы никогда не думали взяться за мемуары?

ВБ: Многие друзья пытаются уговорить меня заняться этим делом. Но сам-то я уверен, что это не очень хорошая затея.

ЗГ: Можно спросить: а почему?

ВБ: Я еще не остыл от своего прошлого. Чтобы написать хорошие мемуары, нужно как-то эмоционально остыть, отойти от событий… Нет, не думаю, что когда-то это смогу сделать. Да и зачем? Кому они нужны? Люди моего поколения знают все это слишком хорошо, они сами испытали все на своей собственной шкуре.

ЗГ: А новые поколения?

ВБ: Зачем же молодые души тревожить ужасным прошлым, которое они не пережили?

ЗГ: Вы прекрасно знаете почему… извините за настойчивость… Смешно мне читать вам лекцию, но смотрите — разве это не одна из бед нашего народа: образованные люди знают больше о Беларуси шестнадцатого века, чем историю собственных семей. Сначала царское правительство создавало свою собственную мифологию, постоянно переименовывая Великое княжество Литовское то в Литву, а то и просто называя его «западные земли». Потом Советы стали выдумывать свою мифологию, где белорусы оказались уже чуть ли не «полуграмотными русскими». Но все, что в действительности происходило с белорусами, начиная с восемнадцатого века по двадцатый (уж не говоря о более раннем периоде), — остается непонятным и неизвестным народу. Это относится как к общей, так и частной, скажем семейной, истории людей.

ВБ: Это верно. Возьмем, к примеру, Ирину Михайловну. Что она могла узнать о своем отце, если его имя боялись даже произносить в семье?

ЗГ: Вот-вот, целая нация забыла о своем происхождении, своем наследии из-за страха. Теперешняя ситуация в Беларуси вполне может быть следствием такой коллективной амнезии.

ВБ: Прошлое часто берет реванш.

ЗГ: И что — этого мало, чтобы подумать о мемуарах?

ВБ: А вам не кажется, что этого жанра и без Быкова в избытке? Гляньте-ка, даже Горбачев и Ельцин стали прославленными писателями.

ЗГ: Вопрос в том, какой процент правды в их сочинениях.

ВБ: Насколько я понимаю, они пользуются услугами литзаписчиков. Таких «теневых авторов», литературных портных. Какой мундир пошьет этот портной, в таком мы и увидим исторического деятеля. Примерка, подгонка, плечи расширить, талию подчеркнуть… Нет, такого рода литература меня совершенно не трогает. Между прочим, я совсем по-другому отношусь к воспоминаниям таких выдающихся личностей, как премьер-министр Черчилль или генерал де Голь. Даже если их мемуары не совсем отвечают фактам, их недостоверность или даже некоторое криводушие отражают реальную суть этих людей. А уж когда их воспоминания правдивы и искренни, то они просто бесценны.

ЗГ: Я очень надеюсь, что когда-нибудь вы все-таки измените свое мнение и напишете мемуары [426]. Кстати, вы никогда не вели дневники?

ВБ: Нет, у меня не было в них нужды. Хотя во время войны я всегда носил с собой альбом для рисования. В короткие передышки между боями часто делал в нем зарисовки. Знаете, это оказалось небезопасным занятием. Меня не раз допрашивали по поводу этих набросков и как-то собирались даже арестовать. Однажды, уже в конце войны, в Венгрии, я рисовал своих однополчан на отдыхе. Мирная такая картинка: одни едят, другие спят — на рисунке не было никаких военных секретов. Я послал этот рисунок по почте своим друзьям. Не прошло и несколько дней, как объявились люди из СМЕРШа — специально приехали в наш батальон, чтобы со мной познакомиться и допросить.

ЗГ: Ну, и какие вопросы они задавали?

ВБ: Да обычные: кого рисовал; получал ли я разрешение на это; с какой целью я делаю зарисовки; понимаю ли я, что это своего рода шпионская и подрывная деятельность и т. д. После этого я зарекся вообще что-либо записывать или зарисовывать.

ЗГ: Говорят, к концу войны смершевцы особенно лютовали… Недолго, наверное, у вас хранились эти альбомы.

ВБ: Вот именно. И это был единственный вид дневника, который у меня когда-либо имелся.