Михаил Кузмин

Михаил Кузмин читать книгу онлайн

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Но для него самого еще более важной была работа над переложениями поэзии Шекспира. Практически всю жизнь он любил его сонеты. Еще в юности он писал к ним музыку, а с 1917 года пытался переводить и занимался этим до самой смерти. В марте 1931 года А. А. Смирнов включил в планы «Academia» издание полного собрания поэтических произведений Шекспира в переводе Кузмина. Известно, что он работал над переводом очень интенсивно, но ни одного фрагмента нам, к глубокому сожалению, не известно. По рассказам друзей, он успел перевести 101 сонет, и существовали не только черновики, но и беловые рукописи. Один из друзей поэта вспоминал: «Я, разбирая его наследство, нашел рукопись черновую и, взяв текст Шекспира, начал восстанавливать текст. Почерк у М. А. был ужасный, скоропись читалась плохо, но не успел я восстановить текст, как нашлась беловая рукопись <…> Переводил М. А. очень точно, многие сонеты были переведены великолепно, но часто, желая вместить как можно больше подлинника в перевод, М. А. писал невразумительные стихи, которые понять было просто невозможно».

В архиве издательства сохранился его перевод байроновского «Дон Жуана», также сделанный в 1930-е годы (увы, неудачный) [671], были опубликованы переводы французских и латинских стихотворений Тредиаковского… Однако собирание и изучение этих переводов Кузмина — дело будущего, и, возможно, будущего отдаленного, так как далеко не все они являются высокой поэзией, а нередко испорчены постоянной спешкой.

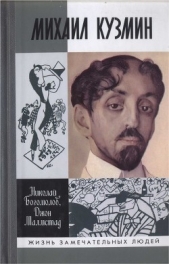

Так же мало, как о творчестве Кузмина в 1930-е годы, известно и о его жизни. По воспоминаниям тех, кто был с ним знаком, к старости он, никогда не бывший красивым, сделался «почти карикатурным». Казалось, что у него вообще нет туловища, только тоненькие ноги («как прутики») и огромная голова со знаменитыми сияющими глазами. В. Н. Петров писал: «Если бы удалось хоть на минуту отвлечься от очарования, которое так непобедимо действовало на всех, кто знал Михаила Алексеевича, то, пожалуй, можно было бы сказать, что он выглядит старше своих лет. Его матово-смуглое лицо казалось пожелтевшим и высохшим. Седые волосы, зачесанные на лоб, не закрывали лысины. Огромные глаза под седыми бровями тонули в глубокой сетке морщин. <…> А если доверять сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин — это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом. Но это впечатление ложно. Фотографии ошибаются — даже не потому, что объектив видит не так, как глаз человека, а потому, что аппарат не поддается очарованию. А здесь все решалось именно силой очарования. Слова „старик“ или „старичок“ так несовместимы с обликом Кузмина, что, наверное, никому не приходили в голову. Михаил Алексеевич был настолько непохож на других людей, что не подпадал под типовые определения» [672].

Как и прежде, Кузмин и Юркун с матерью жили в двух комнатах большой коммунальной квартиры, выразительное описание которой оставил тот же Петров: «Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство, члены которого носили две разные фамилии: одни были Шпитальники, другие — Черномордики. Иногда к телефону, висевшему в прихожей, выползала тучная пожилая еврейка, должно быть, глуховатая, и громко кричала в трубку: „Говорит старуха Черномордик!“ <…> А однажды Кузмин услышал тихое пение за соседними дверями. Пели дети, должно быть, вставши в круг и взявшись за руки: „Мы Шпиталь-ники, мы Шпи-тальники!“ Кузмин находил, что с их стороны это — акт самоутверждения перед лицом действительности. Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин. Он почему-то просил соседей, чтобы его называли Юрием Михайловичем, хотя на самом деле имел какое-то совсем другое, еврейское, имя и отчество. <…> Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Она из них была проходной — та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали. Там принимали гостей. Шпитальники, Пипкин, Веселидзе и Черномордики иногда проходили мимо них на кухню. Во второй комнате скрывалась старушка Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались» [673]. Немало уточнений к этим воспоминаниям находим в недавней статье: «старуху Черномордик» звали Фейгой Ицковной, имя Пипкина — Бенциан Эльевич, помимо них в квартире жило семейство Талисайненов (муж, жена и сын), молодая супружеская пара по фамилии Каплун, а фамилией Веселидзе Кузмин (а вслед за ним Петров) наделил студентку Версаладзе [674].

Именно в этой многонаселенной квартире Кузмин провел все последние годы жизни, хотя время от времени ему удавалось получить путевку куда-нибудь в санаторий, как летом 1934 и 1935 годов, когда он жил в Царском (тогда Детском) Селе. Но чаще он лежал в больницах. Так, в декабре 1934-го он попал в больницу очередной раз и пробыл там с небольшим перерывом до марта 1935 года. По загадочным стечениям обстоятельств он уцелел в кровавых мясорубках тридцатых годов. «Кировский поток» его не коснулся (не пребывание ли в больнице спасло?), преследования гомосексуалистов, начавшиеся в 1934 году, также миновали [675], а до ежовщины и всего последующего он не дожил.

При этом стоит отметить, что Кузмин постоянно находился в поле зрения тайной полиции, особенно после встречи в частной компании со знаменитым немецким сексологом Магнусом Гиршфельдом, которого Кузмин в дневнике назвал «апологетом и столпом гомосексуализма». А в 1931 году гром грянул в непосредственном окружении Кузмина: 13 сентября в их квартире состоялся обыск, причем ряд материалов как самого Кузмина, так и Юркуна был изъят. А 30 сентября Юркуна вызвали в ГПУ и заставили подписать обязательство о сотрудничестве, о чем он долго молчал, а когда признался, — Кузмин ринулся в Москву, и после бесед с Л. Ю. и О. М. Бриками, а также возглавлявшим тогда ГПУ давним знакомым — В. Р. Менжинским обязательство было отменено. И все же вряд ли могут быть сомнения, что все последующее время, до самой смерти Кузмин находился «под колпаком».

Но по-прежнему, как в 1920-е, так и в 1930-е годы в комнатах Кузмина и Юркуна собирались разнообразные люди, надолго сохранившие воспоминания о них. Единственным источником их дохода были весьма нерегулярные заработки Кузмина. Вероника Карловна занималась хозяйством, а Юркун, как правило, первую половину дня ходил по букинистическим магазинам и покупал старые журналы, особенно шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов XIX века, из которых потом вырезал иллюстрации, тщательно рассортировывал их и раскладывал по разным папкам. Часть этих папок сохранилась и демонстрировалась на выставке работ Юркуна в мае — июне 1990 года в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Затем он садился работать — писать или рисовать. Те, кто запомнил встречи с ним, рассказывали: «Говорил крайне непонятно, во всяком случае, понять было трудно». Даже Арбенина писала: «У Юры было потрясающее количество идей — и сюжетов, — но он создавал мало, т. е. писал много, но все это было раскидано на клочках, и вся его литературная (и философская) система и работа сгорела — а я слишком мало смыслю в философии; я не слишком поняла слова Г<умилева> о беспечном зверьке (?), Пикассо, идолах чернокожих и… бессмертии, — как недопонимала Юрины рассуждения…» [676] О своем искусстве Юркун, кажется, был самого высокого мнения. В тех же воспоминаниях Арбениной находим (подтверждаемое и другими источниками) показательное утверждение: «…Юра признавался мне, что обижался до слез в юности (после стал спокойнее) на Кузмина, который (гениально, как Моцарт, — говорил Юра) крал, где плохо лежит, чужие сюжеты и идеи и претворял их — по-своему, совершенно иначе, — но срезая на корню интерес к „первоисточнику“ идеи мастерством своего изложения и сюжета» [677]. Мы знаем очень немногое из прозы Юркуна послереволюционного периода (и последние дошедшие до нас произведения были опубликованы в 1923 году), но, кажется, они не свидетельствуют о том, что это было творчество столь уж высокого уровня. Несколько более интересны его «картинки», о которых Арбенина писала с неподдельной нежностью: «Живопись его — в эфире и эфирна, будто вовсе невесома: игра зайчиков, переливы радужных брызг, веселые, весенние миражи, танцующие — гротесковые или лирические — воплощенные в фигурок, чувства человеческие, сматериализовавшиеся в вербных чертиков — „мечты управхоза“, — в современных нимф — „мечты художника“, — огромный светлый рой очень реальных нереальных существ, которых никак нельзя назвать „нечистью“, потому что они по сверхземному чисты и, несмотря на вечные плутни и будни, почти непорочны» [678]. Даже на фоне Кузмина Юркун не терялся. Со слов отца нам передавала дочь поэта и переводчика М. М. Бамдаса, часто бывавшего у Кузмина, его непреходящее восхищение обществом этих двух людей, друг друга дополнявших. С годами Юркун почти не менялся, оправдывая данное ему Кузминым прозвище Дориан. Разве что фотографии самых последних лет показывают его сильно постаревшим.