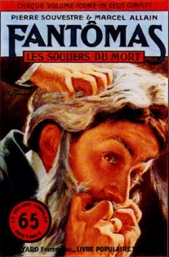

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Elle faisait son travail machinalement, l’esprit ailleurs. Puis elle se rapprocha de son mari :

— C’est donc décidé ? répétait-elle. Demain ? Demain, nous tentons le coup ?

— Oui, ripostait le courtier. Oui, oui, cent fois oui ! D’ailleurs je ne vois pas pourquoi tu me demandes cela, est-ce que nous n’avons pas tout prévu ? Est-ce que nous n’avons pas tout combiné, est-ce que, depuis longtemps, nous n’avons pas eu ce seul but ?

— Si.

— Alors, pourquoi attendre ? Le moment est propice, d’abord. Les affaires de Fantômas occupent suffisamment le public pour que l’on n’ait pas besoin de parler d’autre chose. On n’y verra que du bleu.

— Eh bien, le sort en est jeté.

Alice Ricard interrompit brusquement son mari, un air de résolution sur la figure :

— Ne parlons plus de cela, ajouta-t-elle. Nous voulons être riches, nous prenons les moyens les plus rapides pour le devenir, c’est notre droit. D’ailleurs…

— D’ailleurs, quoi ?

— Rien. Tu partiras demain ? Par quel train ?

— Par le train du matin, comme je l’ai dit, et toi ?

— Moi, par le rapide de deux heures.

— Très bien.

— Dis donc, tu as vu que le jeune Théodore me fait de plus en plus la cour ?

— En effet.

— Et tu n’es pas jaloux ?

— Pas du tout, ma chère.

Alice Ricard éclata de rire :

— Tiens, dit-elle, veux-tu que je t’avoue une chose ? Eh bien, il me semble qu’après… Après. Enfin… après ce que tu sais, nous nous aimerons mieux encore.

Et elle ajouta en souriant finement :

— Car enfin, il y aura alors du sang entre nous.

2 – VOLEUR

Le lendemain matin, à neuf heures et demie, Alice Ricard et son mari se dirigeaient vers la gare de Vernon, échangeant en chemin de nombreux bonjours.

— Monsieur Fernand Ricard, appela le facteur, vous voilà dehors de bon matin. Justement, j’ai des lettres pour vous.

Le brave homme fouilla dans sa sacoche, tendit les enveloppes au courtier.

— Et comme ça, vous partez donc en voyage, que vous emmenez une valise ?

— Mais oui, mon brave homme, je vais au Havre.

— Ah diable ! Eh bien, bonne route, monsieur.

— Merci, et vous, bonne journée.

Plus loin, le pharmacien, le père Michu, était sur le pas de sa porte :

— Oh, oh, M. Fernand Ricard qui s’en va en tournée, dit-il.

— Ma foi oui, je vais au Havre.

— Alors, lui jeta le pharmacien, vous n’êtes pas arrivé, avec l’Ouest-État [2], vous savez ?

Les deux époux profitèrent d’une accalmie pour causer un peu.

— Je compte sur toi, disait le courtier en vins à sa femme. Il est bien entendu, n’est-ce pas, que nous allons jouer une grosse partie et qu’il faut, pour la gagner, faire très attention. Pas d’enfantillage, Alice. Tu m’as compris ?

— Mais oui, sois donc tranquille.

— D’ailleurs, tout est si simple qu’il faudrait une rude malchance pour que cela tourne mal.

— J’ai peur, pourtant.

Fernand Ricard haussa les épaules :

— Oui ou non, tu veux végéter encore avec cinq mille francs par an ? Ou bien ?

Une voix jeune, la voix d’un adolescent, les héla :

— Ah, monsieur et madame ! Quel plaisir j’ai à vous apercevoir. Je viens d’acheter les journaux. Vous avez passé une bonne nuit ?

C’était Théodore Gauvin qui venait au-devant d’eux et le jeune homme rougissait. Il ne se trouvait pas à la gare par hasard, étant venu avec l’intention bien arrêtée de rencontrer la jolie Alice si, d’aventure, elle accompagnait son mari jusqu’au rapide du Havre.

— Je ne vous dérange pas, au moins ? reprit le jeune homme. Vous partez ce matin, monsieur Ricard ?

— Nous déranger ? Mais vous n’y pensez pas, monsieur Gauvin, j’ai toujours plaisir à vous rencontrer. D’ailleurs vous êtes très sympathique à ma femme.

Il y avait peut-être une légère raillerie dans ces paroles, mais le jeune homme ne s’en aperçut pas. Affairé, il proposait à M me Ricard :

— Voulez-vous me permettre de tenir votre ombrelle et de vous abriter ? M. Ricard va aller prendre son billet et certainement, vous risquez un coup de soleil.

— Non, non, ripostait Alice, nous allons passer dans la salle.

Il y avait dans la salle d’attente de seconde classe trois personnes, dont deux étaient connues des Ricard.

— Comme ça, vous partez en voyage ? s’informait un gros homme établi depuis plus de vingt ans mercier à Vernon et qui s’en allait à Rouen faire des affaires, cependant qu’à côté de lui, une jeune femme à la mine pincée, l’institutrice, demandait, elle aussi :

— Vous prenez le train de Paris, madame ?

À ce moment, Fernand Ricard revenait, traînant toujours sa valise :

— Ma femme ne part pas, déclarait-il. Elle va, au contraire, rester bien tranquille ici. C’est moi qui m’en vais, qui m’en vais au Havre.

Et Fernand Ricard, posant sa valise sur un banc, exhiba son coupon de voyage, le lut :

— Tiens, je ne savais pas, disait-il, que ce billet me donnait droit à un arrêt facultatif.

— Ah, vraiment ?

— Vous voyez, insista Fernand Ricard : trajet de Paris au Havre avec arrêt facultatif à Rouen.

— En effet, dit le jeune homme.

Mais Théodore pensait à tout autre chose. Il retourna près de M me Ricard et demanda :

— Vous serez donc chez vous cet après-midi, sans doute, madame ? Si jamais vous aviez des courses à faire ou bien un travail, n’importe quoi, enfin, pendant l’absence de M. Ricard, je me mets à votre disposition.

À ce moment, dans un grand brouhaha, un bruit de freins serrés et criant sur ses roues, le rapide du Havre entrait en gare.

— Vite, vite ! dit Fernand Ricard.

Il souleva sa valise, et, suivi de tout le monde, passa sur le quai.

— Surtout, recommanda-t-il à sa femme, fais attention, ma chère, à bien fermer la porte à double tour ce soir. Ne sors pas non plus sur la route sans prendre des précautions. Les automobiles passent si vite devant notre maison que j’ai toujours peur d’un accident !

— Ne te fais donc pas de mauvais sang, dit-elle. Ne t’inquiète aucunement. Je resterai chez moi bien tranquille, je ne sortirai même pas.

— Mais, je ne t’en demande pas tant, ma chère Alice ! Seulement, sois prudente.

À quelques pas de là, précisément, le chef de gare causait avec l’un des gros rentiers de Vernon, arrivé par le train de Paris.

— Comme ils sont gentils, disait l’honorable fonctionnaire. Vraiment il n’y a pas de ménage plus uni dans toute la ville. Chaque fois que M. Ricard s’en va, sa femme l’accompagne jusque sur le quai, et ce sont des recommandations sans fin. Vous entendez ?

Alice à son tour, en effet, semblait s’inquiéter pour son mari :

— Et toi, disait-elle, sois bien prudent aussi. Regarde si la portière est bien fermée. Ah, et puis, ne prends pas froid. J’ai mis des gilets de laine dans le compartiment gauche de la valise.

Après un petit silence, Alice ajouta une recommandation qui faisait tressaillir Fernand Ricard et que cependant, personne ne devait remarquer :

— Surtout sois bien exact, disait la jeune femme. Fais exactement ce que nous avons arrêté.

— Entendu.

À ce moment, les portières claquaient.

— En voiture pour Le Havre ! Allons pressons un peu. En voiture !

— Bonne route, monsieur Ricard, cria encore Théodore Gauvin et ne vous faites point de mauvais sang, je vais accompagner M me Alice jusque chez vous.

Il y eut un coup de sifflet bref et strident, un grand bruit de vapeur s’échappant, des grincements de chaîne, puis le train s’ébranla.

— À dans trois jours ! criait Fernand Ricard.

— Oui, c’est cela. Adieu !

Alice agita un mouchoir jusqu’à ce que le train ait disparu au lointain de la voie, puis se tourna vers Théodore Gauvin :

— Vrai, vous me raccompagnez ? demanda-t-elle, d’un ton de coquetterie charmante.

— Si vous acceptez mon bras ?