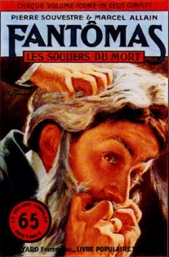

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

***

Deux heures plus tard, Juve ayant terminé son enquête sur les lieux mêmes du crime, et de plus en plus convaincu qu’il n’y avait pas eu assassinat, que tout était, rue Richer, le fait d’une mise en scène habile, quittait Fandor et se rendait à la préfecture de police.

Juve, à cet instant, était persuadé d’avoir deviné la vérité. Il n’admettait plus et ne voulait plus admettre la mort du malheureux Baraban.

Les indices ainsi retrouvés lui semblaient, à ce sujet, si parfaitement significatifs, qu’il n’admettait pas s’être trompé.

Fandor, au contraire, ne se tenait point pour convaincu.

« Juve se fiche dedans, pensait le journaliste en regardant partir son ami dans le fiacre qu’il avait envoyé chercher. Juve voit toujours des choses mystérieuses où les autres découvrent des choses fort simples. Sapristi, ce n’est pas un drame à la Fantômas, ça. Il ne faut pas penser au truc, à l’invraisemblable. Il faut au contraire être de sang-froid. »

Et, démolissant les arguments de Juve par la pensée, Fandor raisonnait ainsi :

« Un tiroir fracturé, bien que non fermé à clé ? Voilà ce qui décide Juve. Peuh, cela n’a pas d’importance ! Je vois très bien, à leur précipitation, des assassins ne s’apercevant pas de la chose. Un tapis dont les poils ne sont pas rebroussés ? Bah, il y a une explication à cela. Peut-être ne traînait-on pas le corps sur le sol, on le portait. Et quant aux meubles de valeur respectés, il y à vingt mille moyens d’en tirer des déductions contraires. »

De moins en moins convaincu, Fandor redescendit voir la concierge qui tenait salon dans sa loge et racontait le drame chaque fois différemment, avec des détails toujours nouveaux, à ses collègues de la rue.

— S’il vous plaît, madame ? demandait Fandor, qui avait les clés de l’appartement ?

— Moi et M. Baraban, répondit la concierge.

— Ah, et personne d’autre ?

— Oh, personne d’autre.

Fandor, sans ajouter un mot, quitta la concierge, remonta l’escalier.

Quelques instants après, il était penché sur la serrure de la grande porte de l’appartement tragique.

Fandor, à cet instant, était troublé.

— Dame, s’avouait-il à lui-même, voilà un argument qui vient un peu à l’appui de la thèse de Juve. La porte n’a pas été fracturée, or il n’y avait que deux personnes à avoir la clé : Baraban et la concierge. Comment donc les assassins seraient-ils entrés ?

Et il inventait alors qu’ils s’étaient peut-être glissés, inaperçus, derrière la victime.

Fandor en était précisément là de ses réflexions, lorsqu’une respiration haletante retentit dans l’escalier.

— Monsieur Fandor.

— Oui, eh bien ?

Penché sur la rampe, Fandor aperçut la concierge.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— Figurez-vous que je me souviens.

— De quoi, madame Euphrasie ?

— Il y avait une autre clé.

Cette fois, Fandor fut en moins de quelques minutes au bas de l’escalier.

— Il y avait une autre clé de l’appartement ? précisait-il. Qui l’avait ?

La concierge haleta :

— Une petite bonne, une jolie fille même, ma foi, qui était, il y a trois mois en service chez M. Baraban.

— Elle habitait chez lui ?

— Non, elle venait faire son ménage.

— Et alors ?

— Alors, je me rappelle qu’un jour, M. Baraban l’a fourrée à la porte, précisément parce qu’elle avait perdu sa clé et qu’elle ne voulait pas la remplacer à son compte.

— Oh, oh ! fit Fandor très intéressé.

La concierge, elle, continuait, volubile :

— Des fois, n’est-ce pas, j’vous dis ça pour ce que ça peut servir. Une clé perdue, on ne sait jamais dans les mains de qui ça tombe.

À cet instant, Jérôme Fandor songeait : « Décidément, Juve se trompe. » Puis il interrogea :

— Cette bonne, vous connaissez son nom ?

— C’est-à-dire que je me rappelle qu’elle s’appelait Brigitte.

— Mais, vous savez où elle habite ?

— Non, ça, pas du tout.

— Enfin, vous la reconnaîtriez, j’imagine ?

La concierge eut un sourire :

— Vous aussi, peut-être bien. C’était une petite brune, des grands yeux et du corsage.

Fandor chercha vainement dans sa mémoire, ce signalement très vague ne lui disait absolument rien.

8 – CONFRONTATION

— Me voici, fit Juve en entrant dans le cabinet du procureur.

M. de Larquenais se leva précipitamment pour venir au-devant de l’inspecteur de la Sûreté.

— Asseyez-vous, je vous en prie, et patientez quelques instants, j’ai des ordres à donner.

Le jeune magistrat prenait un air important pour passer dans la pièce voisine, où l’on entendait chuchoter.

Juve s’était assis et attendait patiemment. Le policier, après l’enquête qu’il venait de faire à Paris, au sujet de la mystérieuse affaire de la rue Richer, avait subitement décidé de partir pour Vernon.

Il l’avait dit à M. Havard qui, d’ailleurs, n’y voyait aucun inconvénient. Juve avait pris le premier train en partance, avait fait prévenir télégraphiquement les autorités de sa prochaine venue ; désormais, il était là, il attendait.

L’inspecteur de la Sûreté avait sa figure des mauvais jours.

Il était mécontent de la façon dont l’instruction s’amorçait. Juve estimait que M. Havard avait trop vite fait arrêter le fils du notaire Gauvin, le jeune Théodore, et il estimait, d’autre part, que l’on avait bien tardé à interroger la famille de la victime, Alice et Fernand Ricard, les seuls parents de l’oncle Baraban, puisque, en somme, on était au surlendemain du crime, ou tout au moins de la disparition du vieux monsieur et que sa nièce, pas plus que son neveu, n’avaient été consultés sur le mystérieux et tragique événement.

En arrivant à Vernon, Juve avait appris, en outre, que seule M me Ricard allait pouvoir venir ce matin-là au Palais de Justice, car son mari, avant même qu’il eût eu matériellement le temps d’avoir connaissance des événements, était parti pour l’Angleterre, où il allait voir des clients.

À d’autres que Juve, ce départ rapide et coïncidant avec le drame aurait pu paraître suspect. Mais Juve ne croyait pas à un assassinat. Il était de plus en plus persuadé qu’il s’agissait d’une disparition volontaire, déterminée par une fugue amoureuse.

D’ailleurs, s’il avait eu des soupçons concernant le départ de Fernand Ricard, ils se seraient rapidement évanouis. M me Ricard à l’aube, n’avait-elle pas reçu de son mari un télégramme qu’elle communiquait aussitôt à la justice, et aux termes duquel Fernand disait qu’il venait d’apprendre à Londres l’affreux malheur et qu’il rentrerait dans la nuit.

Juve, toutefois, devait occuper sa journée. On allait d’ailleurs faire une confrontation entre M me Alice Ricard et l’assassin présumé.

Le procureur revint trouver Juve :

— Cher monsieur, lui dit-il, car le jeune magistrat s’adressait avec déférence au célèbre inspecteur de la Sûreté, voulez-vous prendre la peine de m’accompagner ? Nous allons passer dans le cabinet du juge d’instruction commis. C’est un de mes bons camarades de l’École de Droit, un homme charmant, M. Varlesque.

Et confidentiellement, le procureur ajoutait à l’oreille de Juve :

— Un homme qui a le bras long, très recommandé, parent du Garde des Sceaux. Songez donc, monsieur Juve, il a vingt-neuf ans à peine et il est déjà juge d’instruction ici.

Juve hochait la tête et ne répondait point, n’ayant pas de commentaires à formuler.

Lorsqu’il pénétra avec le procureur, dans le cabinet du juge, ils trouvèrent la pièce toute désorganisée. Des garçons apportaient des chaises, des fauteuils en nombre considérable, comme s’il s’agissait de faire asseoir au moins vingt-cinq personnes.

Juve considérait cet aménagement avec une certaine surprise, lorsque arriva M. Varlesque.

Comme l’avait dit le procureur, c’était un tout jeune homme, à l’air de matamore, très soigné de sa personne, minutieusement pommadé, toujours rasé de frais, le menton poudré, la moustache en croc.