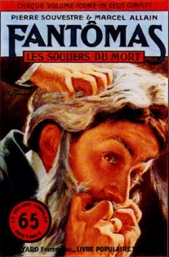

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Vous êtes revenu plus tôt que vous ne pensiez ?

— En effet. Dans ma profession de courtier, on ne sait jamais exactement ce que l’on doit faire. Vous vous souvenez, mon cher maître, que j’étais parti pour Le Havre, et que ma femme devait rester ici. À peine étais-je en route que je recevais une dépêche urgente me convoquant à Paris. J’ai rebroussé chemin aussitôt, en même temps que je prévenais Alice de venir me rejoindre. Les dames, vous savez, aiment toujours venir à Paris, histoire de traîner dans les magasins. Nous avons passé la soirée dans la capitale et nous avons pris le train de onze heures quarante-cinq hier soir pour revenir.

Le notaire hochait la tête d’un air distrait, cependant qu’Alice, qui écoutait avec admiration son mari, trouvait qu’il était très fort et expliquait adroitement les raisons pour lesquelles l’un et l’autre avaient modifié le programme qu’ils avaient annoncé.

Le notaire, cependant reprit, les yeux baissés, évitant de regarder ses interlocuteurs :

— Vous revenez de Paris ? Ah ! comme ça se trouve !

Et il interrogeait :

— Vous n’avez pas, par hasard, rencontré mon fils Théodore ?

— Ma foi non, fit Fernand. Était-il donc à Paris, lui aussi ?

— Oui, fit mystérieusement le notaire.

Il y eut encore un silence, et M e Gauvin reprit :

— Écoutez mes bons amis, et surtout ne vous fâchez pas, j’en serais désolé. Vous avez en face de vous un père très ennuyé, qui souffre. Ce que j’ai à vous dire est délicat, mais je sais vos sentiments, votre droiture à l’un et à l’autre, et je vais vous parler en toute confiance.

— Nous vous écoutons, déclara Fernand qui jeta un coup d’œil étonné sur sa femme.

Alice avait légèrement pâli, inquiétée par ce préambule. Le notaire poursuivit :

— C’est de Théodore qu’il s’agit. Mon fils est un gentil garçon, intelligent, travailleur, je crois même qu’il a de l’esprit. Il est jeune, très jeune aussi. Vous connaissez son âge : dix-sept ans. Pour les jeunes gens, c’est l’âge critique. Ils ont des aspirations sentimentales, ils s’emballent facilement, et sont accessibles aux amours. Bref, je dois vous le dire, Théodore est amoureux.

— Ah, ah ! fit Fernand qui ne comprenait toujours pas où voulait en venir le notaire.

Il fut vite renseigné, celui-ci déclarait, considérant Alice :

— Il vous aime, madame. Mon fils est épris de vos charmes, et cela follement. Oh, je sais que si je vous fais une telle confidence, c’est parce que j’ai la certitude que vous ne vous en êtes même pas aperçue. Et que vous êtes une honnête femme.

— Monsieur, interrompit Alice qui rougissait, vous avez raison en effet, jamais je ne me serais doutée de rien.

— Je le sais, madame, et je vous fais toutes mes excuses de vous parler de la sorte, mais ma visite n’avait d’autre but que de vous demander ceci : si par hasard, Théodore avait l’insolence de vous dire la moindre chose relative aux sentiments qu’il éprouve à votre égard, je vous supplie de le rabrouer purement et simplement.

— Mais mon cher maître, déclara Fernand, ce que vous demandez là à ma femme est superflu. Je connais Alice, et je sais qu’elle ne souffrirait pas la moindre incorrection.

Le notaire s’était levé. Il donnait aux époux Ricard l’impression d’un homme fort gêné, très troublé, qui était venu dans l’intention de leur déclarer quelque chose et qui s’en allait sans avoir exprimé le fond de sa pensée.

Le notaire, en effet, sans plus, prenait congé.

— Merci, fit-il en serrant les mains d’Alice et de Fernand. Je vous remercie de ne vous être point fâchés, ni vexés de ma requête. Excusez-moi de vous avoir dérangés. Surtout, je vous en prie, faites que Théodore ignore toujours la petite entente intervenue entre nous.

— Vous pouvez y compter, mon cher maître.

Fernand rentra au salon, il considéra sa femme les bras croisés :

— Qu’est-ce que cela signifie ? demanda-t-il.

Alice était perplexe :

— Ah, je t’avoue, fit-elle, que je n’y comprends absolument rien. Il est un peu ridicule, ce brave père, de venir ainsi à domicile, protéger la vertu de son fils. Sa vertu n’a d’ailleurs rien à craindre, en ce qui me concerne, tout au moins.

Pour toute réponse, Fernand Ricard déposa un baiser sur le front de sa femme.

Cependant, M e Gauvin regagnait l’intérieur de la ville. Il était préoccupé, marchait, l’air soucieux, le front courbé. Il passa devant son étude sans y pénétrer et se rendit tout droit au Palais de Justice. Il s’adressa au gardien :

— M. de Larquenais est-il à son cabinet ?

Le gardien salua le notaire qu’il connaissait fort bien.

— Je ne crois pas, maître Gauvin. M. le procureur de la République n’arrive guère que vers onze heures à son bureau. Il est vrai, poursuivit l’homme en considérant l’horloge de la petite salle des pas perdus, qu’il est onze heures moins dix, M. de Larquenais ne tardera guère.

Le notaire remercia, le gardien insista :

— Si maître Gauvin veut que j’aille le chercher ?

— Non, non, fit le notaire, je l’attendrai.

Et il monta lentement l’escalier conduisant au cabinet du procureur de la République, s’installa sur une banquette, dans le couloir, et attendit, la tête dans les mains.

Dix minutes après, avec une précision toute militaire, M. de Larquenais arriva au Palais, et introduisit aussitôt le notaire dans son bureau :

— Quel bon vent vous amène ? demanda-t-il à l’excellent officier ministériel.

M. de Larquenais était un jeune procureur d’une trentaine d’années, parisien élégant, distingué, fort recommandé, appelé, jurait-on, au plus grand avenir.

Il interrogea en souriant le vieux notaire :

— Je parie, lui dit-il, que c’est au sujet de cette chasse que vous désirez louer que vous venez me voir. J’ai réfléchi, et ma réponse est toute faite. Je prendrai volontiers deux actions, d’autant que nous nous retrouverons là entre amis, puisque ces messieurs du Tribunal, Jacquin, l’avoué et vous-même, maître Gauvin, êtes de la combinaison.

Le notaire interrompit le procureur :

— Ce n’est pas l’ami, déclara-t-il solennellement, que je viens voir aujourd’hui, mais le magistrat.

— Ah bah, fit M. de Larquenais fort interloqué par ce préambule. De quoi s’agit-il donc ?

Il avait désigné un fauteuil à côté de lui au notaire. Celui-ci y prit place et commença :

— Voici, monsieur le procureur. Il se passe quelque chose de très grave.

Et, comme M. de Larquenais esquissait avec politesse un geste d’étonnement, le notaire insista :

— De très grave, oui… Figurez-vous que mon fils est à Paris.

— Alors ? interrogea le procureur.

— Alors, ajouta d’une voix tremblante le notaire, c’est une preuve pour moi qu’il m’a menti. Car il était parti en m’annonçant qu’il allait passer la journée d’hier chez son ami Victor au château des Ifs.

Le procureur haussa les épaules.

— Les jeunes gens, vous savez, sont toujours attirés comme les alouettes par le miroir de la grande ville. Et dame, à son âge, une petite fugue, cela s’explique. Rappelez-vous votre jeunesse, maître Gauvin.

Celui-ci tressaillit :

— Je n’ai jamais fait de bêtise, monsieur, et j’ai toujours été un honnête homme.

Le notaire était devenu livide, une sueur froide lui perlait au front. Il l’épongea et poursuivit :

— Ce ne serait encore rien, mais mon fils a fait quelque chose de plus grave : avant de s’en aller à Paris, il a volé.

— Aïe, s’écria le procureur, dont le visage changeait instantanément. Cela, en effet, c’est plus grave ; qui donc a-t-il volé ?

— Moi, fit le notaire.

M. de Larquenais soupira profondément :

— Eh bien, j’aime mieux ça ! fit-il. Au moins, la chose ne s’ébruitera pas.

— Oui, monsieur le procureur, mon fils, mon enfant chéri, mon Théodore a fracturé un tiroir et pris dix-huit cents francs dans la caisse. Ah, c’est évidemment un coup de folie, une histoire de femme ; mais je suis malheureux, bien malheureux.