Пожароопасный период

Пожароопасный период читать книгу онлайн

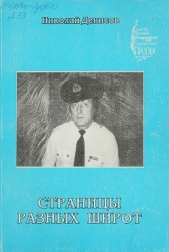

Впечатления деревенского детства, юности, зрелых лет, океанских дорог – Николай Денисов обошел полмира на судах торгового флота – основная тема творчества тюменского поэта и прозаика. В новую книгу вошли произведения, написанные за последние годы. В сатирической повести «Пожароопасный период», публиковавшейся в журнале «Урал», замеченной критиками и читателями, легко просматриваются картины и действо первых лет «перестройки».

Рассказы – о любви, о верности, человеческом долге, о судьбах современников – проникнуты лиризмом, теплыми чувствами.

«Ревущие сороковые» – документальное повествование об одном из морских рейсов в Южную Америку.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Трибуна». Распалила, как говорится, азарт. Но это было в давние времена. Жаль было Дмитрия.

А день, как бы ни было, решительно поворачивал к вечеру. В окне, над куполом церкви, черной каруселью кружили грачи. Орали разноголосо, суматошно, ломали строй и, осыпая пером и пометом луковицы синих куполов, мостились, толкая Друг друга, на перекладины креста, на выступы крыши, на хлипкую телевизионную антенну поповского – в пристрое – домика. Наверное, к непогоде? Осень грядет. Осень.

Шли длинные машины, везли зерно. И Городок, как бы - простреливаемый этими длинными тягачами, с кузовами под брезентом, прижимался к заборам, широко распахивал улицы и переулки, уступая путь урожаю. И я, как бы впервые после долгих лет, чувствовал и в себе праздник, в котором еще не хотел признаваться. Да я просто не думал, что это праздник. Он был моим состоянием, как вода, как синева, как воздух.

. Тоня прискакала без четверти девять, уже в сумерках. Бросила на гриву коня поводья и соскользнула мне на руки. Я понес ее по лугу, ощущая сквозь ткань одежды, как разгорячено трепетное ее тело.

– Я вся в пыли, надо умыться.

– Я понесу тебя к реке.

– Нет, нет, надо еще коня спутать.

Пока я путал и треножил коня, сунув в мягкие его губы приготовленные кусочки сахара, Тоня умылась и поднялась мне навстречу, расчесывая волосы.

– Теперь поцелуй! – и приникла прохладной щекой, пахнущая речной водой, водорослями.

– Ты – русалка.

– Русалке нагорело от мамы. Говорит: ты ненормальная!

– А сегодня что сказала?

– Бог с тобой, девонька, сказала.

Мы шли по траве, взявшись за руки. Трава уже сухо по-осеннему спружинивала под каблуком, от реки тянуло холодком, но где-то на западе, далеко, тепло вспыхивали зарницы, освещая на мгновения такие же теплые желтые копны ближайшего поля, где недавно работали комбайны. Я улыбался в темноте, наверное, оттого, что было легко и как-то просто мне с Тоней, не надо ничего выдумывать, чтоб казаться завлекательным, значительным, умным.

– Я знаю, ты все хочешь спросить меня о Сережке, – сказала она задумчиво, сильно сжав в теплой ладони мои пальцы.

– Что Сережка твой племянник, что ты нынче окончила институт. Не была, не выходила. Это я все узнал еще тогда в твоем Караульном.

– Вот ты какой! А я хотела.

Какой-никакой, а журналист!

Она перевела дыхание и вдруг со смехом побежала, оглядываясь, дразня разметанными по плечам волосами, что на мгновение розово вспыхивали в проблеске зарниц. И вся ее легкая фигурка тоже. И мне вдруг показалось, что она вот-вот исчезнет, растворится в немой степной ночи. И стало страшно.

– Сумасшедший, ты очень больно поцеловал! – сказала она и тихо, как в первый раз вчера под яблоней, беззащитно прижалась.

– Мне показалось, что ты исчезнешь в потемках, взлетишь и поднимешься в небеса.

Она опустилась на жаркую солому копны, возле которой мы стояли, и уже оттуда сказала:

– Ну иди же ты ко мне.

В тот вечер мы не поехали в город.

13

А потом были другие вечера. Такие же теплые, пахнущие огородами, зеленью, созревающими дичками-ранетками, хлебом от элеватора, где длинной вереницей толпились у ворот грузовики. Мы гуляли и там, а иногда успевали заглянуть на танцплощадку парка, набравшей к финишу вечера такой разгон и удаль, что, казалось, не выдержит скрипучая ее платформа, раскатится, развалится, поглотит в пучине пыли, в буйных зарослях лебеды и крапивы всю эту расхристанную, доведенную до экстаза публику.

Нравилось нам ходить на станцию, гулять на перроне, глядеть на поезда. Они возникали из ночи, полязгивая на стрелках путей, приносили в Городок ощущения новизны, чужедальной загадочной жизни. Но скорёхонько, пособрав с перрона узлы и чемоданы, а вместе с ними озабоченных предстоящей дорогой пассажиров, отрешенно катили дальше на восток ли, на запад.

Солидный, с брюшком, прохаживался возле перронного ларька с пирожками и жареной скумбрией милиционер-старшина, подозрительно-лениво поглядывая на нас, на часы, поджидая конца дежурства. Да, мы уже порядком намозолили глаза ему за эти вечера, что вполне справедливой была бы и проверка личностей. Потому еще пуще разбирал меня авантюрный зуд: демонстративно бренча уздечкой, я перекидывал ее через плечо и, обняв Тоню, вышагивал перед старшиной по-петушьему нахально и важно так, что будь у меня на ботинках гусарские шпоры, позвякивал бы нахально и шпорами.

Отношения наши с Тоней держались еще в той начальной, счастливой поре, когда душа и тело живут ощущениями новизны, слепой тяги друг к другу, когда еще не зенит отношений – надо решать, ставить восклицательный знак, либо начинать долгое, изматывающее душу сладкой и горькой тревогой выяснение этих отношений, которое бог знает еще чем окончится.

Да, в эти дни и ночи жил я небесными ощущениями. И хоть вокруг и рядом вращалась и шла иная, подчас очень заземленная жизнь, жил я небом, его высотой, восторгом. Мне недостаточно было Пашкиного опыта – с его конурой-пеналом жилища, худосочным старичком-сынулей, женой его в штапельной платьице, украшенном по вороту заячьим мехом. Мне было мало вечно поддатого, жующего пахучую резинку и просо, Жени Костоломова, мало Михаила Петровича, атакуемого неутомимым стихотворцем Дворцовым-Майским, и вовсе заброшенного собственной женой, при которой он благополучно и ветрено в свои двадцать девять лет бегал на танцплощадку.

– Странно, я ничего не слыхала! – говорила Тоня, когда я рассказывал ей о Талынцеве и «безобразиях» церковников. А, впрочем, и не могла она слышать сего, поскольку там, в Караульном, был другой гром с ясного неба – арестовали в тот вечер женщин – приемщиц молока. Ударило, прогремело, молнии воссияли!

Тоня рассказывает. Я шагаю рядом, побрякивают удила уздечки. И в ушах – голос тетки Евдокии, ее матери: «Лихоманка их возьми! Хапали, обманывали своих деревенских. Ты сам посуди, парень: принимали молоко от совхозных гуртов, занижали жирность, а потом делали списки, будто дополнительно вели заготовки от частников. А денежки между собой делили. Нахапали и ковров и хрусталя, хоромы себе и родне настроили. Жить, говорили, умеем! А как разобрались да проверили эти списки, так оказалось, что одни покойники сдавали молочко. Ага, парень, мертвые души, как ты говоришь! Ни души, ни совести».

Все перемешалось у меня за эти дни и ночи: небесное, земное. Я еще стараюсь жить небесным. Еще стараюсь.

Но вот подошел скорый поезд. Гукнул, лязгнул, замер на пять минут. Старшина-милиционер подтянул живот, поправил портупею. Поезд выплеснул несколько отяжеленных чемоданами человек. Милиционер достал платок, потер, сдвинув фуражку, лоб. У него кончалось дежурство.

– Обними меня теплее! – сказала Тоня. И я забыл земные свои недавние думы.

Прекрасно быть молодым! И как сказал когда-то товарищ Чингиз-хан, даже с колодкой на шее! Тяжело быть старым, как вон той с сумкой старушке, выпроставшейся из тамбура вагона.

– Бабушка, садись обратно! Это не твоя станция! – волновалась дородная проводница в седьмом, напротив нас, вагоне. – Ребята, помогите, она не там сошла.

Я подхватил старушку под руку, Тоня – сумки, перевязанные тряпичкой. Поезд дрогнул, собираясь трогаться.

– Грабют! – неожиданно громко закричала старушка. – Грабют!

– Останешься, бабуля! – я схватил в беремя невесомое птичье ее тельце и уже на ходу подал в руки проводнице.

– Помогите! – старушка продолжала трепыхаться.

– Ну вот и милиция! Сработала.

– Пройдемте, молодые люди!

– Вовка, не сопротивляйся, а то побьют! – шепнула Тоня.

В дежурной комнате линейного отделения, куда привел нас бдительный старшина, курил возле графина с водой младший лейтенант – с ромбиком пединститута на кителе – худой, невыспавшийся.

– Зачем уздечка-то? – сухо, без всякого интереса спросил он.

Я взъерепенился:

– А локомотив хотели увести! Не понятно разве?