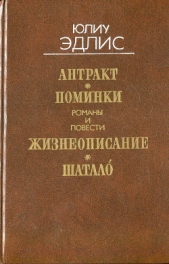

Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало

Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало читать книгу онлайн

С начала 1980-х годов стал регулярно обращаться к прозе, опубликовал романы «Жизнеописание», «Антракт»... повести («Поминки», «Жизнеописание», «Шатало?»).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Серафима Марковна жила вместе с Ириной в Одессе и за все годы была в Москве раза четыре всего, да и то гостила не у Юрия, а у своей давнишней, двадцатых и тридцатых еще годов, подруги. Высокая, сухопарая, с изуродованными ревматизмом руками, с гладко зачесанными назад редкими седыми волосами, с твердым взглядом из-за очков в старомодной круглой металлической оправе, она жила всегда своей отдельной, независимой от кого бы то ни было жизнью, дружила и общалась главным образом с бывшими сотоварищами по безвинной беде, ходила по инстанциям, выбивая для них квартиры, пенсии, лекарства, путевки, и писала — ежедневно, строго с восьми до одиннадцати, — воспоминания, которые она сама называла «записками» или — чаще — «журналом». Записки свои Серафима Марковна никуда не носила, не пыталась опубликовать, но работать не переставала, исписывая своим мелким, очень четким почерком тощие ученические тетрадки в клетку.

Собственно говоря, Серафима Марковна умирала весь последний год.

Пять лет назад, когда у нее обнаружили рак, ее лечили лучетерапией, потом мучительнейшей химиотерапией и гормональными препаратами, развитие болезни удалось затормозить, наступила долгая, в два с половиной года, ремиссия. Серафима Марковна чувствовала себя вполне сносно, временами даже бодро, даже поверила в полное и окончательное выздоровление, опять сидела каждое утро над своим «журналом». Но потом все началось сызнова, метастазы расползлись хваткими щупальцами по ее уже не сухопарому, а иссохшемуся, изъеденному болезнью старому телу — кожа да кости, отказали ноги, были поражены лимфатические узлы, и вся она исходила сквозь незаживляемые трофические язвы липкой сукровицей, гнилой лимфой, приходилось менять по два раза в сутки бинты и простыни. Боль ужесточалась день ото дня, и Серафима Марковна теперь жила на одних наркотиках, более двух-трех часов без укола она не могла, и только поразительно здоровое ее сердце не сдавалось. Умирало в ней все — тело, кровь, лимфа, железы, легкие, печень, и лишь сердце и мозг упрямо сопротивлялись умиранию.

«…мама скончалась похороны послезавтра». Теперь уже — завтра.

Он был у нее в последний раз месяца три назад — сестра сообщила ему, что никакой надежды нет, никто не может сказать, когда наступит конец: через год, через месяц, через день.

Слегши окончательно и поняв, что ей уже не встать, и что Ире, падчерице, не по силам ухаживать за нею, делать уколы, менять бинты и белье, кормить с ложечки, и, главное, что нельзя ей умирать в одной комнате с внуком, незачем мальчику видеть ее умирание, Серафима Марковна переехала, вопреки просьбам и протестам Иры, к своей подруге — солагернице, жившей на окраине города в маленьком саманном домике, затерявшемся вместе со своим огородиком и полудюжиной яблонь и виноградных лоз между пяти и девятиэтажными корпусами новых кварталов.

Мать не лежала, а сидела, опираясь спиной на высоко взбитые подушки, — лежать она уже не могла из-за пролежней, стала вдвое худее, глаза глядели, казалось, из бездонных черных провалов, но не изменилось ни выражение ее лица, ни жесткая складка у рта, ни ясный, тоже жесткий и твердый взгляд. Изменилось ее тело, но не она сама.

В низкой, почти пустой комнате с марлевыми накрахмаленными занавесками на по-деревенски маленьких окнах, в которые лезла из сада пыльная зелень деревьев, да еще затененной густой листвой дикого винограда, буйно облепившего дом снаружи, и образовавшей зеленый навес над тесным двором, стоял, несмотря на какую-то сиротскую чистоту намытого пола и свежепобеленных стен, невыветриваемый запах лекарств и гнилостной сукровицы, выделявшейся из всех пор умирающего тела. Юрий едва превозмогал тошноту, сидя рядом с кроватью матери на шатком табурете, и мучительным усилием заставлял себя не отводить взгляда от ее лица.

— О болезни говорить не будем, — с самого начала потребовала Серафима Марковна, — с этим покончено.

— Что значит — покончено?! — неискусно возразил Бенедиктов. — Именно теперь тебе надо особенно тщательно лечиться!

— И в прятки тоже играть не будем, — настояла она. — Ты кури. Ты ведь куришь? Я бросила, трудно, задыхаюсь. Кури, тогда запах не такой гадкий. Ты чувствуешь этот запах?.. Прости, но с этим ни я, ни Лиза ничего не можем поделать.

Лиза, Елизавета Григорьевна, была та самая лагерная ее подруга, у которой она теперь жила.

— Никакого запаха я не… — опять попытался он соврать, но она и тут его оборвала:

— Кури. И не лги. Всю жизнь не терпела лжи. А теперь тем более.

— Почему — тем более?.. — ничего глупее спросить он не мог.

— Времени мало, — спокойно и как о чем-то само собой разумеющемся ответила Серафима Марковна, — надо его беречь. Поэтому будем говорить не обо мне, а о тебе.

— Почему обо мне? Я не для того приехал…

— Потому что у тебя времени больше, — упрямо стояла на своем мачеха, — значит, говорить о тебе — перспективнее.

Она любила и часто употребляла это слово — «перспективно», оно в ней осталось от давней, до войны и лагеря, партийной и журналистской жизни.

— Над чем ты работаешь? — спросила она. — Кури, мне даже лучше, когда дым. Жаль, что ты не куришь трубку, трубочный табак еще пахучее. Кури. Так что ты сейчас пишешь?

— Все то же, — пожал он плечами. — Сценарий для телевидения.

— Многосерийный? — оживилась она. — Народ сейчас отдает предпочтение многосерийным. Жаль, у Лизы нет телевизора.

— Я сегодня же куплю и привезу тебе, — поспешил он. — Тут есть антенна?

— Не надо. Лучше расскажи мне на словах, о чем ты пишешь. Ты же всегда жалуешься, что фильмы имеют мало общего с тем, о чем ты сам хотел. Только после. Сейчас нам надо… — она замялась, подыскивая слова, — сейчас нам с тобой надо не о кино, а о жизни. — И, поглядев настойчиво в его глаза, закончила: — С твоего позволения.

Это тоже было ее привычное выражение — хваля или, наоборот, выговаривая кому-то, а это она делала гораздо чаще, чем хвалила, — она непременно, как бы смягчая свой жесткий, без обиняков тон, прибавляла: «с вашего позволения».

Это «с вашего позволения» уходило, вероятно, еще дальше, чем «перспективно», в глубь ее жизни — ко временам ее интеллигентского детства в просторном и даже по тем временам чуть старомодном доме бессарабского провинциального врача («все болезни, а также бактериологические анализы», — золотыми буквами на черной овальной доске у входной двери), ко временам гимназической ее юности — белый передник, пальцы в фиолетовых чернилах, рождественские и пасхальные открытки с накладными, из серебряной фольги, ангелочками, извозчики с красными кистями на лошадиной сбруе и свечами в фонарях: «с вашего позволения».

— Во-первых, мой «журнал», — заговорила она после короткого раздумья. — Мои записки. Ты знаешь, о чем я.

— Да.

— Я их закончила. И я хочу, чтобы ты их прочитал. Все — и то, что ты уже читал раньше тоже, от начала и до конца. Чтоб у тебя было цельное впечатление, а не урывками. Лиза их перепечатала. Правда, она плохо печатает, с ошибками…

— Я выправлю. Ты об этом хотела со мной?..

— Не только. Где Лиза, пора уже укол… Она пошла за молоком. Ничего, я потерплю, не тревожься. Нет, я не только об опечатках, — вернулась она к своей мысли. — Я долго думала, что с ними делать. Публиковать их нельзя, не время, это может вызвать ненужные в данный момент времени толки. Я их никуда и не посылала. Ведь не напечатают? — все же спросила она, и в голосе ее, вопреки ее же словам, была надежда.

— Боюсь, что нет. Считается, что незачем бередить старые раны, раз справедливость уже восторжествовала и порок наказан. Во всяком случае, в обозримом будущем.

— Да, я знаю, — спокойно согласилась она. — Но я все равно должна была их написать. Чтоб никто не смел забыть, как это было. Забыть, что — было.

— Я понимаю.

— Да. И я надумала послать их…

— Туда?! — не удержался он, пораженный. — Ты имеешь в виду…

— Я думаю послать их в ЦК, — перебила она его, — Там они могут пригодиться. Рано или поздно. Во всяком случае, там найдут, что с ними сделать. А ты что имел в виду, когда сказал — туда?.. Только не лги. Терпеть не могу, когда лгут.