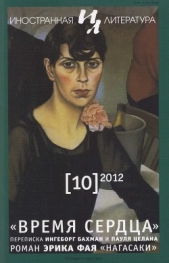

Нагасаки

Нагасаки читать книгу онлайн

Роман французского писателя Эрика Фая (1963) «Нагасаки» начинается почти как мистическая история: герой, ничем не примечательный служащий, обнаруживает, что у него в квартире появился неизвестный житель, невидимый и неуловимый, но оставляющий едва заметные следы своего присутствия. В действительности все оказывается несколько проще — и одновременно сложнее и глубже. Четкие и понятные границы «своего» и «чужого» неожиданно размываются, герою приходится столкнуться с неприятными, непривычными вопросами.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Они расхохотались. Я представил себе, что на эти деньги бедняга сможет купить себе мультифункционального робота, который будет ухаживать за ним в оставшиеся годы. Или месяцы.

Выслушав историю про этого типа и две бомбы, я поулыбался (столько, сколько нужно), после чего встал, ссылаясь на возраст, — мол, я не так стоек к алкоголю, как вы, молодежь, а завтра опять на службу! Откинув норэн[20], я ретировался вместе со своей грустью. Вывеска «Торис-бар» еще долго подмигивала мне в спину красно-оранжевым, и последняя песенка, оттуда доносившаяся, заезженная мелодия, знакомая всем представителям моего поколения, провожала меня до самого дома. У меня не было ни малейшего желания сразу ложиться спать. Я мог бы побродить у реки, где есть несколько довольно сомнительных кабаре, но в глубине души мне этого вовсе не хотелось. Душа не лежала ни к чему; она застыла на мертвой точке.

Размонтировать камеру было парой пустяков. Сложнее — решить, что с ней делать. Выбросить? Можно бы и убрать в какой-нибудь ящик, она уже никому не причинит вреда. Когда она оказалась в моей руке, я заметил, что сжимаю ее с силой, как будто хочу раздавить. В том, что кто-то сейчас находится за решеткой, виноват вот этот глазок! Понимая, что пытаюсь свалить вину на вещь и негодуя на себя, я возмутился вслух. Если я с собой резок, то всегда на «ты». «Тебе мало, хочешь чего-то еще? Положить на стол новую приманку и поджидать, пока другая мышь попадется так же глупо, как первая? Хочешь заснять отлов? Потом прокрутить на видео? Воображаешь, что твоя кухня — зал для кастинга? Скольким горемыкам ты хочешь устроить смотр, чтобы наконец найти ту, которая тебе нужна, сказочную принцессу? Тебе не удалось встретить ее где-нибудь на улице, как это случается со всеми, и ты надеешься, что она материализуется прямо здесь? Давай-ка протрезвись, ты же никогда не мог удержать возле себя женщину…»

Разумеется, рвота приносит облегчение. Среди всего, что мы извергаем вон, есть слова, которые вертятся в голове и не перевариваются. На поверхности тяжелого пива плавали остатки пищи. Я думал, что теперь меня успокоит душ и навалится усталость. Ничего подобного. Вытянувшись на постели, я ждал, но ожидания не оправдывались. Надеялся ли я заснуть? Нет, забыть. Не ту бедную женщину — она была мне никем; забыть всю свою жизнь, чья пустота и бесплодность внезапно обнажились передо мной. В ней давно уже не теплилось никаких надежд. Эта женщина достойна проклятия. Из-за нее все как в тумане.

Так часа два я пережевывал жвачку своей досады, потом встал. В ту ночь я совершил преступление: снова закурил. Стоя в гостиной у окна, которое открыл, чтобы проветрить. Наконец отвращение взяло верх. Я вытряхнул пепел, стыдясь, что опять принялся за старое, и вышел из комнаты. Я оказался в коридоре, у меня не было заранее обдуманных намерений, кроме сигареты. Я направился к осиирэ.

Мне хотелось понять, каково это — быть там. Что там слышно. Могла ли она как-то слышать меня. Я с трудом влез на верхнюю полку. Может, раньше она была акробаткой? Или танцовщицей? Откуда такая ловкость? Я улегся там, где она провела столько ночей. Тело едва помещалось в этом душном склепе, я прижимался ушами к одной стенке, пальцами ног — к другой. И все же я там остался. Это было до ужаса тесное обиталище, напоминающее капсульный отель или отсек космического корабля. Как она выдержала столько ночей? Я долго прислушивался к своей квартире и принюхивался — да, принюхивался к запахам, которые она могла бы оставить, вместо подписи, на память о своем пребывании; как бы я хотел, чтобы матрас был пропитан ею. Чтобы он принял ее форму.

Там, за окнами, прошлое стало понемногу желтеть. Черствеет род человеческий. Говоря о прошлом, я имею в виду время ее ареста, в середине лета, и тот вечер, когда я вновь оказался один в своем доме, один, словно меня бросили. С тех пор минуло три месяца; то время кажется уже далеким. Полагаю, я хотел бы его забыть, и должен сказать, что появление осени на сцене в этом году мне помогло. Ибо эта осень глубоко проникла в наши души. Она пролилась дождем в наши сердца. Тишина воцарилась там, где ее доселе не было. В иные дни прохожие, идя вдоль верфей, не слышат привычных ударов молота. Ни эха, ни стука, ни зова. Подъемные краны в порту прекращают погрузку и разгрузку. В других местах города, там, где шло большое строительство, застыли землеройные машины. Этих динозавров индустриальной эры постигла странная болезнь. Она зовется Кризисом (о чем постоянно твердят по телевизору), и неизвестно, как ее одолеть. Банки перестали ссужать деньги, а у некоторых и денег нет. Что произошло? Никто на самом деле не знает, и от этого тревожно. Наступает оцепенение. В песочнице, где дети играли в капитализм, потерялись правила игры.

— Куда ты их задевала, дрянь? Они же только что были у тебя!

— Да никогда в жизни! Это же ты только сейчас…

Система чихает, и мы дрожим, слабеем и вновь становимся совсем маленькими. В окружающей тишине разносятся слухи, будто осыпаются, шурша, кусочки облупленной стены. В этом шуршании слышатся слова «реструктуризация», «пересмотр». Даже у нас в метеослужбах говорят о сокращении штата: можно подумать, что уменьшилось количество погодных явлений или что собираются закрыть моря (и это было бы, в сущности, правильно, поскольку некоторые из них опустели). За три месяца кризис чуть не заставил меня забыть, что одна женщина потерпела крах раньше, чем все мы, и, став бездомной, не по доброй воле «обрела» приют в городской тюрьме. Процесс по ее делу вот-вот начнется. Вчера я получил вызов в суд. Не дождь мешает мне сомкнуть глаза сегодня ночью: возможно, страх, что придется выдерживать взгляды моей подпольщицы. Или ее отсутствие усилило чувство неполноты, отравляющее мои дни?

Мне никогда не нравились успешные люди.

Не потому что они успешны, а потому что они становятся игрушкой своего успеха, своего ослепленного «я». «Я» любой ценой — это конец человека.

Кризис делает людей чуть более одинокими. Что теперь значит это «мы», так часто повторяющееся в разговорах? «Мы» умирает. Вместо того чтобы сплотиться вокруг общего огня, все эти «я» разобщаются, шпионят друг за другом. Каждый надеется справиться с трудностями лучше, чем сосед, и это тоже, вероятно, означает конец человека.

Что бы там ни было, процесс ли, кризис ли, но забыть подпольщицу мне не удалось. Знаю, она рискует получить три года и вдобавок пятьсот тысяч йен штрафа по статье сто тридцатой; пятьсот тысяч — целое состояние для женщины, у которой, поди, нет и десяти. Должно ли мне быть стыдно и за что именно? Этот вопрос крутится у меня в голове, хотя никто мне его не задает. Покойная мать называла меня сентиментальным. Пусть свершится правосудие, сказала бы она сегодня; что ж, оно свершится, но уже много ночей, да, я сплю отвратительно.

* * *

Меня разбудил странный шум. Что-то упало? Не у нас: обе мои сокамерницы спят, и ничего в нашей камере не падало. Это случилось где-то еще.

Или это крысы.

При свете дежурной лампочки разбираю: скоро четыре часа. Ни одной звезды на небе, затянутом облаками. Единственная наша звезда — глазок. Если он не блестит, значит, из коридора за нами следит надзирательница. В такие минуты я застываю, перестаю думать. Моя жизнь приостанавливается, пока не кончится это затмение. Скрытая камера… Из-за такой штуки меня и арестовали, сказала адвокатша. Повсюду слежка. А я-то без всякого опасения целый день расхаживала по квартире… Если бы не эта камера, которая меня выдала, все могло бы продолжаться долго. Там мне было так хорошо. Солнце освещало комнату начиная с часа дня, и я устраивалась на циновках, листала журнал или ничего не делала, просто немного загорала, приоткрыв окно, чтобы проветрить: от этих татами, отнюдь не новых, пахло амбаром. Да, это могло длиться и длиться, я бы не жаловалась. Естественно, я старалась соблюдать осторожность. К примеру, когда пользовалась ванной. Я заходила туда только утром, чтобы все успело просохнуть к его возвращению. Закончив, убирала все вещи на место — и в ванной, и в кухне. Для этого требовалось точно запомнить положение предмета, прежде чем его коснешься. Но чем больше я чувствовала себя как дома, тем пристальнее надо было следить за собой: усиливалось искушение потерять бдительность, и оттого возрастал риск совершить промах. Первое, чего я боялась, — закричать во сне, когда привидится кошмар. Он бы насмерть перепугался, услыхав стоны своего стенного шкафа. Выдай я себя, пришлось бы объясняться, он выбросил бы меня на улицу среди ночи или скрутил бы и вызвал полицию. Поначалу я не спала — так силен был страх потерять убежище, где я потихоньку приходила в себя, зализывала раны, нанесенные жизнью. Правда, я успокаивала себя тем, что кошмарами не страдаю. Прошло, должно быть, уже немало лет с тех пор, как они перестали меня мучить, а здесь все пережитое казалось таким далеким. Но кто знает, что может выйти на поверхность души? Ночью внезапно открывается потайная дверь, впуская на сцену мерзких персонажей — они мстят за то, что мы изгнали их из дневных мыслей. Мы думаем, что избавились от них, а они ждут, когда пробьет полночь, чтобы вновь появиться в нашем ночном театре, вылезти из троянского коня и посеять ужас.