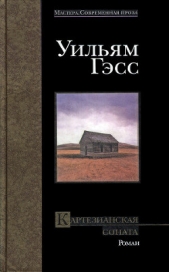

Картезианская соната

Картезианская соната читать книгу онлайн

Вы полагаете, что «святая троица» современного постмодернизма — Павич, Фаулз и Кундера — стала такой, какой стала, САМА ПО СЕБЕ? Вовсе нет!

Раньше — и гораздо раньше — существовала другая «святая троица», СДЕЛАВШАЯ современный постмодернизм таким, каков он есть теперь. Двух авторов — Барта и Пинчона — российский читатель уже знает. Перед вами — третий. Уильям Гэсс. Абсолютный классик стиля. Абсолютный мастер Слова. Единственный писатель, способный создать нечто, подобное «Картезианской сонате» — концептуально связанным сюрреалистическим новеллам-притчам, изящно и тонко иллюстрирующим постулаты декартовской философии…

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

роса, снег и струпья:

Разговоров, например, Эмма никогда не вела. И ей не верилось, что теперь она могла бы поддержать разговор, даже если представится случай. Но одно время ей явно не хватало болтовни, звука голосов, смеха, подшучивания, пересудов. В ее семье иногда обменивались гримасами, случались взрывы жалоб, но по большей части слова представляли собой приказы, предупреждения, пожелания — сжатые до стенографической формы. Эмма думала, что отец часто говорил сам с собой: он как бы ворчал, и голова у него при этом покачивалась или склонялась, и губы подрагивали. У мамы был впечатляющий репертуар вздохов, несколько жестов отказа, нахмуривание бровей и втягивание щек. Обмена словами или фразами не бывало, не считая попреков да изредка похвал; еще применялись кивки, но какие-либо проявления чувств не допускались, а может, просто не было никаких чувств и нечего было проявлять.

Поэтому Эмма разговаривала со страницами. Они представлялись ей бумажными лицами с бумажной речью. «Разговор — это просто когда обсуждают еду». «Когда мама расчесывает мои волосы, мне больно». Однако обсуждать еду Эмма умела плохо. Она не выращивала продукты, не умела их готовить и перестала есть. И что было отвечать на замечания насчет волос? Эмма сама распускала волосы. Так что она хотя бы знала, каково это, когда тебя дергают за волосы, и что чувствует выдергиваемая морковка. Где бы ты ни была, весь мир будет с тобой. Отличный девиз. Эмма Бишоп старалась ему следовать. Она прилагала тяжкие усилия, но поначалу тщетно. В тесном пространстве ее жизни не умещались звезды. Пыльный сапог, миксер, сухая земля на заднем дворе. Не судите — тоже хорошее изречение. Однако сапог принадлежал отцу, он в нем ходил, и его походка придавала ему форму; он твердил, что носит сапоги, чтобы не вступить в навоз, хотя на земле Бишопов даже голуби не гадили. Для него земля была грязью. Таково было его суждение о земле и суждение дочери о нем. «Озаренная и торжественная». По сути, Эмма ненавидела мать за слабость, за подчинение мелочной тирании мужа. Ну взяла бы да огрела его плашмя лопатой, когда повернется спиною. Вместо этого она сама поворачивалась и погружалась в заботы, и ложка билась о стенки миксера, как пойманная птица.

Когда снег и стужа заставляли их сидеть под крышей, все трое каким-то чудом ухитрялись избегать друг друга. Услышав, как отец поднимается по парадной лестнице, Эмма уходила по черной. Если отец и мать рисковали столкнуться на верхней площадке, то один из двоих нырял в спальню и пережидал, пока другой пройдет. Отец всегда делал вид, что сильно озабочен, мысли его витали где-то далеко, такая поза и выражение лица не поощряли вмешательства. Всем троим на самом деле хотелось жить поодиночке, но только Эмме удалось реализовать это желание. Каждый из них жаждал смерти остальных. И жажда Эммы была утолена.

Однако прежние жизненные привычки сохранились. Они преследовали Эмму, и она не раз ловила себя на том, что поступает так, словно в любой момент ее заставят раздеваться или она столкнется с матерью, как с крысой на ступеньках в погреб.

По разным поводам Эмме приходилось размышлять о том, как они избегали друг друга. И она пришла к выводу, что каждый из них боялся того гнева, который накапливался внутри, как газы в кишечнике, и выпустить — значило нашуметь и продемонстрировать отвратительную невоспитанность. Кроме того, каждый был уверен, что эта трясина ярости столь же свирепо засасывает и тех двоих, и боялся выказать ее на людях. В их жизни было мало радостей, и взрыв злобы мог принести им пронзительное удовольствие — как если бы устранение любого из трех игроков могло перечеркнуть унылое прошлое или создать новые, вольные возможности, которые, конечно же, иначе не могли бы… не стали бы… не должны были…

Время от времени им приходилось ездить в город за разными припасами. У них не было иного транспорта, кроме очень старого трактора, но он еще бодро мурлыкал. Эмма с матерью располагались в сенном прицепе в самых непринужденных позах. Ноги Эммы свисали с открытого края, отчего мать нервничала. Для таких случаев надевалось то, что именовалось «парадным платьем», и чтобы не запачкать его в пыльном прицепе, подстилали кусок грязной мешковины. На нем Эмма сидела и наблюдала, как лениво вздымается пыль из-под колес прицепа, и деревенские пейзажи тянулись слева и справа, словно на экране. Трава по обочинам была белой от пыли, словно припорошенная мукой.

На ее день рождения — дважды — ее водили в кино. В городке имелся тесный, душный кинотеатр, без вентиляции, с плохой акустикой и хромым проектором. Поскольку они могли себе позволить только один билет, Эмму отправляли в кино одну. И оба раза мама предупреждала Эмму (каждый раз удивляя ее): «Смотри, не давай никому щупать твои колени!» Видя недоумение на лице Эммы, мама добавляла: «Понимаешь, ведь там темно!» С тех пор в представлении Эммы темнота и похоть стали неразлучны. Фильмы произвели на нее потрясающее впечатление. Яркие, экзотичные, роскошные, они были абсолютно непохожи на повседневную жизнь, и все же доставили ей дополнительный опыт, дали понять, что вещи далекие и странные столь же необъяснимы, как привычные и близкие. Зато слова на страницах книг, даже в самых таинственных сочетаниях, объясняли сами себя. Лунный свет и туман немы, но строка, где лунный свет и туман уподоблялись клочкам овечьей шерсти на кустах, несла в себе понимание. На кинопленке может быть заснят туман над пастбищем, но образа овечьей шерсти там не найдешь.

Фильмы не стали ее миром еще и по другой причине. Пейзажи, фигуры, сцены, лошади, дороги — все проходило мимо, как на параде. Дороги втягивались в горы, потоки грохотали между скал, обрушиваясь пенными водопадами. Облака неслись по небу, и их тени пятнали землю. Солнце падало за горизонт раскаленным камнем. А у Эммы в колодец неделями не попадало ни искры света, и двор лежал нерушимо под слоем пыли и семян, и лишь изредка его тревожил случайный вздох ветра. Богомол поджидал добычу, пригнув голову, с застывшим жестким взглядом. Мама занимала комнату, как будто была прислугой в доме. Но Рэндолф Скотт исчезал из виду — не успеешь оглянуться. И даже звуки… все звуки были яркими.

Все время, что Эмма просидела в том странном темном зале, рядом с темными фигурами незнакомцев, которые так и не вздумали щупать ей колени, следя за впечатляющими действиями выдуманных персонажей, она помнила, что отец и мать ходят по городу при сером дневном свете и, быстро сделав все покупки, ждут, когда закончится картина, чтобы ехать домой. На них будут глазеть, их трактор и прицеп рассматривать. Чем ближе был конец фильма, тем больше тревожилась Эмма. Если зрелище и доставляло ей какое-то удовольствие, то оно быстро выветривалось. По дороге домой мама покрывала ее уныние еще одним покровом.

Эмма сидела под своим то ли ясенем, то ли лосиным кленом, прячась от жаркого летнего солнца, и мысленно шла в Нью-Брунсвик, чтобы сесть там в автобус и отправиться в короткое — как в стихах — путешествие, на новое свидание с любимым туманом. Сильнее всего она любила туман. Но он отлично сопрягался со снегами ее Айовы. «Его холодные и круглые кристаллы, сияя, оседают…» Вот когда наступала наконец перемена: небо становилось плоским и близким, и большие хлопья падали тише шепота. А потом снег углублялся, обретал плотную корку и блестел, вбирая в себя цвета — лиловый, фиолетовый, все оттенки синего, присущего холоду, и становился будничным, как хлеб и овсянка на завтрак. На чем они оседают? «На перьях белых кур… на серых, глазированных морозом кочанах…» Она могла наслаждаться этим бесконечно. «На серых, глазированных… на серых, глазированных морозом кочанах… на розах капустных…» Повторение слов завораживало ее. И она все повторяла их.

Пусть говорят, что снег столь же непрочен, как роса, и плавится быстрее маргарина — при всем этом он лежал месяцами, укрывая семена, долго-долго лежавшие на сухой и жесткой почве. За этим следовал период грязи, вязкой, как овсяная каша; и все это время Рэндолф Скотт будет носиться из кадра в кадр, как ошпаренный кот. Ты знаешь, что к полудню роса исчезнет. Но ни за что не уловишь, когда именно. Что это за перемена, которую и заметить нельзя, кто и как неуловимо вытирает слезы плачущего мира, пока Энн Ричардс прорывается сквозь строй врагов быстрее, чем Рэндолф Скотт успевает вскочить на коня? А когда предатель лосиный клен ранил Эмму, шрам образовывался так медленно, будто раны и вовсе не было.