Записки странствующего энтузиаста

Записки странствующего энтузиаста читать книгу онлайн

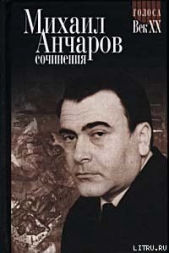

«Записки странствующего энтузиаста» — роман Михаила Анчарова, завершающий его трилогию о творчестве. Если в «Самшитовом лесе» (1979) исследуются вопросы научно-технического творчества, если роман «Как птица Гаруда» (1986) посвящен творчеству в области социального поведения, то «Записки странствующего энтузиаста» — это роман о художественном творчестве. Он написан в нетрадиционной манере, необычен по форме и отличается страстностью в отстаивании наших идеалов и оптимизмом. В этом романе причудливо переплетаются лирика, сатира, тонкие оригинальные наблюдения и глубокие философские размышления о сути искусства. Кроме того — это еще и остросюжетный роман-памфлет, в котором выделяется как главная и важнейшая проблема — борьба против термоядерной угрозы.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Лифтерша проводила нас глазами и снова стала читать журнал «Экран». В этом доме она и не таких видела гостей.

Ноша моя была изрядно тяжелая и мешала мне влезть в заказанное по вызову такси, но я терпел все. Как-никак я тащил будущую мать моего ребенка.

Таксист тоже ничему не удивился. Он тоже еще и не таких клиентов видал. Я сказал ему, куда ехать, заплатил в оба конца, и у него отпали все сомнения.

Когда мы поехали, пустые ночные улицы помчались нам навстречу, она положила голову ко мне на плечо, и я услышал спокойное дыхание.

Мы ехали молча, и я представлял, какая она будет с пузом. Эта картина мне нравилась. Когда мы вылезли из машины, ночной воздух был мокрый и липнул к лицу. Машина укатила, а мы стали уходить от запаха бензина в сторону темной дачи. У ступенек она сказала:

- Еще раз… Этот же прием.

И я снова перекинул ее к себе на шею.

Доски пола скрипели, как будто шел олимпиец, и я впервые порадовался, что моя дверь в коридоре первая и за ней нет окон.

В комнате я поставил ее на пол, перенес дверную ручку внутрь, и схлопнулся.

- Кого это вы притащили? — спросила Кристаловна из-за двери. — Пьяного?

- Нет, — честно сказал я. — Это обезьяна из Академии наук… Экспериментальная.

Когда я отошел от двери, где я на всякий случай загораживал замочную скважину, мою шею обхватили две голые руки, и холодный, как у щенка, нос уткнулся мне в щеку. Наутро Кристаловна постучала. Чтобы не разбудить спящую, я тихонько отворил дверь, приподнимая ее от пола.

- Ну что?.. — шепотом спросил я. Но она все же пролезла и уставилась на мать моего ребенка, которая все же проснулась.

- Вы и есть обезьяна? — спросила Кристаловна. Мать моего ребенка кивнула.

- Бессмертная, — сказал я.

Дорогой дядя!

Через месяца полтора, когда мы поохладели друг к другу настолько, чтобы можно уже было жениться, она сказала однажды:

- Что сделал Петр Первый?

- Он много чего сделал.

- Прорубил окно в Европу, — сказала она.

Ну, решили договориться с Кристаловной, что за мой счет («Почему за твой счет? За наш счет!») мы прорубим заднюю стенку моей (нашей!) комнаты и сделаем окно.

- А зачем? — спросила Кристаловна. — Вам темно?

- Нет.

Это правда. Я возвращался с работы только ночью, она тоже.

- Вам душно?

- Нет.

После случая с жуликами и дверной ручкой я над дверью сделал открывающуюся фрамугу.

- Так зачем же вам?

- Мы хотим прорубить окно в Европу! — заорал я. — Как Петр Первый!

- А что вы там ожидаете увидеть? — спросила Кристаловна.

- То же, что и Петр Первый. Белый свет.

- Не знаю, что увидел он, — сказала Кристаловна подчеркнуто. — Но вы увидите света не больше, чем через фрамугу.

- Это почему же? — спросила мать моего ребенка, бессмертная обезьяна, экспериментальная.

- Потому что там, где вы хотите сделать окно, вы увидите нужник, — сказала Кристаловна.

- И клочок неба над ним. И весь белый свет вам покажется с овчинку, которая не стоит выделки.

Она опять была права. За домом была наша уборная, мимо которой меня однажды провезли.

- А если ее перенести?

- Откроется нужник соседей. Все застроено.

- Да, — сказал я. — Вся Европа обращена к нам своими нужниками.

- А мы к ней своими, — сказала мать моего ребенка.

- Стоит ли прорубать окно? — сказал я. Она кивнула.

- Вы его и не прорубите, — сказала Кристаловна. И пошла себе куда ей надо.

- Все стало как-то символично, — сказала бессмертная, экспериментальная. И легла на кровать. Я тоже.

Фрамуга потемнела. Неужели мы так долго молчали?

- Ах, — прошептала она. — Я так мечтала поглядеть, хоть бы в щелочку.

- А что нам мешает? — спросил я. — Проковыряем.

Я дотянулся и вытащил из-под кровати дрель. Я высвободился из милых объятий, и, приставив дрель к стене, стал вращать ручку. Сверло легко прошло обои, штукатурку и почти без скрипа вошло в бревно. Потом во что-то уперлось. Это ясно, чересчур короткое сверло. Я как-то забыл про это.

- Погоди, — шепотом сказал я, — достану большой буравчик.

Дорогой дядя, я буравил и буравил, сначала там, где она мне показала, потом рядом. Результат был один.

Дорогой дядя, где бы я ни сверлил, и бурав и сверло (я догадался, что дело не в длине инструмента) упирались во что-то чересчур прочное для моих угасающих усилий. Дорогой дядя, я пишу так искренне и так простодушно, потому что у меня нет задачи, как у порядочного романиста, создавать «напряженку» из боязни, что читатель соскучится или утомится. Кому надо, дочитает, а кто не дочитает — тому не надо. Дорогой дядя, ты вправе спросить — неужели я опустился до того, чтобы писать для небольшого числа лиц? На это я отвечу, дорогой дядя, нет, нет и нет. Я рассчитываю не на тех, кто дотерпит до конца этого повествования, а на тех, кто доживет до того момента, когда продажных шкур, подобных профессору Ферфлюхтешвайну, будут развешивать на фонарях с криками «Са ира!» или еще с какими-нибудь криками. Потому что, если на минуту допустить, что этого не произойдет, то ни у этого повествования, ни у любого другого — читателей не останется.

Но так как жить хотят даже киноартисты, то я рассчитываю на многомиллиардного читателя, то есть на потомство, которое станет изучать, как мы тут буравили стенку и всюду натыкались на броневую плиту.

Да, дорогой дядя, дело было не в длине инструмента, а в том, что под штукатуркой и пасторальными бревнами была стальная броневая плита.

- Ну, что? — спросила за дверью Кристаловна, разбуженная нашей возней с инструментом.

- Ничего, — устало сказал я, опуская бурав.

- Накиньте на себя что-нибудь, — сказала Кристаловна. — Я вам все расскажу. Я не помню, у вас есть какой-нибудь стул?

- Зачем он нам? — спросил я с пренебрежением.

- Я принесу свой, — сказала она.

Мы оделись, зажгли свет и впустили Кристаловну со стулом. Глаза ее зловеще горели, как у Хозяйки Медной горы.

- Была не была, — сказала она. — Рано или поздно…

И она рассказала о своем покойном муже, крупном изобретателе.

Дорогой дядя!

Ее муж начинал свою карьеру тишайшим сотрудником научного института разных проблем.

Должность его состояла в том, что он обязан был дышать на печать, которой начальник скреплял свои подписи. Начальник, не глядя, через плечо протягивал печать, муж на нее дышал — хы-хы — начальник бил по подписи, и муж распрямлялся. Должность была почетная, но с невысокой зарплатой, и болела спина.

Скопив денег на черный костюм, муж Кристаловны занялся частной инициативой. Чем он только не занимался!

Он подтаскивал в продуктовых складах мешки с сахаром к закрытым дверям, ведущим на улицу, и каждый мешок за ночь становился тяжелее на пять килограммов. И, соответственно, дороже.

Он сжигал тряпки, которыми художники на фарфоровых заводах вытирают кисточки, когда золотом расписывают чашки и блюдца, и, промывая пепел, добывал золотой песок.

Он отливал себе из цистерны с коньяком тонну этого виноградного спирта, заменял его не водой, нет, а тонной обычного спирта, и при разливе в бутылке нельзя было обнаружить, что одна пятидесятая часть поллитра коньяком и не пахла. И хотя он в деле участвовал не один, это приносило ему заметный доход, так как самый дешевый коньяк тогда стоил 6,50 бутылка, а спирт того же объема стоил по государственной цене 8 копеек. Но дело было опасное из-за большого числа участников технологической цепочки, и он вовремя из него вышел.

Однако самые большие доходы он получал, когда занимался тем, что целовал покойников. Вместо родственников, которые этого делать не хотели, но стеснялись. В своем черном костюме, который он свято хранил как талисман и символ свободной инициативной жизни, он подходил в момент прощания к покойнику и звучно целовал его в лоб. А родственники в это время падали в обморок. И их уносили расплачиваться. Тогда они второй раз падали в обморок. Эту работу он любил больше всего. Потому что ее было много. Однако всему приходит конец.