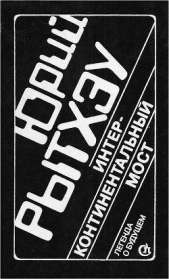

Мост через Лету

Мост через Лету читать книгу онлайн

Юрий Гальперин, один из самых интересных русских прозаиков второй половины XX века, почти не известен в России. Три главные его вещи — «Играем блюз», «Мост через Лету» и «Русский вариант» — не могли быть опубликованы в Советской России. Широкому читателю на родине они стали доступны только в середине девяностых, однако потонули в потоке «возвращенной литературы». Это, конечно, несправедливо.

По слову Андрея Битова, «Гальперин тяготеет к той культурной ветви, которая привита к стволу русской литературы Набоковым». Действительно, ироничная, стильная, умная проза Гальперина сравнима по чистоте и мастерству с набоковской; однако, с одним отличием: проза Гальперина теплее и человечнее, она обращена прежде всего к живой и непосредственной эмоции читателя.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Холода боюсь, — уклончиво сказала она. — Слишком долго на севере жила. В Лапландии поверье есть: каждому на жизнь отпущен запас тепла, который пополнить нельзя. А за полярным кругом люди много тепла оставляют — поэтому зябнут.

Вместе мы посмеялись, и она добавила:

— Северянки легко простужаются: привыкли кутаться, а здесь надо одеваться иначе. Мне и сейчас зябко.

— Ночью вода теплее воздуха.

Я потянулся, чтобы успокоить ее, обнять и таким способом как бы и согреть, и дотронуться одновременно. Но она легко отклонилась. Она отодвинулась в угол и откинулась, полулегла, устроив затылок на спинке сиденья. А я, приостановленный в порыве, на короткий, почти неуточняемый момент растерялся, утратил напор и даже пал духом, предположив в ее жесте отказ, бегство, уход. Наверное, я проявил растерянность, потому что она шепотом засмеялась.

На узком сиденье она полулежала. Я понял, что она не отклонялась, просто устраивалась удобней. И вздрогнул от трепета ресницы у виска. Марина неслышно почти дышала. И я услышал — да, не ощутил, не почувствовал, а именно услышал, — как ее рука высвободилась из-под куртки и мягко легла мне на шею. Мурашки пробежали от уха за шиворот от холодка ее гладкой кожи. Я нагнулся и нашел пушок над припухлой губой, влажную приоткрытость и извивчивость языка.

— Еще, — сказала она.

— Наверх не пойдешь? — напомнил я.

— Надюшка захватит что-нибудь: купальник, халат.

— В темноте, — сказал я, — можно и без купальника.

Она закинула подбородок мне на плечо. И, погружаясь в шелест ее влажного дыхания возле уха, я узнал шершавую ласку языка, — она лизнула мочку, согревая влажный холодящий след прикосновения теплом слова и шепота:

— Можно.

4

Я был один, что утром так нормально. Проснулся в комнате, солнечной и пустой. Сонным взглядом отыскал циферблат. Отбросил одеяло. Левой ногой нащупал тапки у постели. Пальцем правой ноги вдавил клавишу на панели плоского магнитофона, щелчок и… Крик изогнутой кренделем трубы, яростный, как требование нового дня, растворенное в рассветной светящейся дымке, проколол мир моего микрокосма. Испуганная тишина вылетела в раскрытое окно.

Я был один. И в музыке болела голова. Я огляделся: в углу портфель, там таяло масло — вечером забыл положить в холодильник. На письменном столе машинка. Ящики выдвинуты. Папки с бумагами свалены на пол. Раскрыты. Рукописей килограммов двадцать: сдать макулатуру во «Вторсырье», хватит на опохмелку.

Исписанные убористым почерком листы были разбросаны. Веером рассыпались по крышке стола. Лежали на ковре. Видно, ветром их сдуло.

— Нехорошо.

Заглушив подушкой магнитофон, я нагнулся (перед глазами мутные круги) и попытался поднять с пола, собрать разлетевшиеся страницы. Складывать не было сил. Но я отыскал заглавный лист:

«Мост через Лету».

Все правильно, туда он и есть, этот мост. И не стоило вчера надираться. Может, еще все образуется. Главное, страницы не потерять.

Швырнув неоконченную рукопись на стол, я оглядел комнату: на спинке кресла лежал пиджак, брюки аккуратно повешены на пыльной ветке старого лимона, рядом с абажуром настольной лампы скомканная рубашка и носок, а второй на подоконнике.

С кресла я поднял плотный пакет, ночью он был распорот ножницами, зажатыми крепко, но криво в самоуверенной пьяной руке: «Отойдите, я сам!..» К возвращенной рукописи была приложена записка на симпатичном бланке московского журнала. Вот еще одно преимущество одиночества: можно в полной безопасности от сочувствующих нестесненно любоваться и до мыслимого предела оценить изысканность отшлифованной формы, которая, впрочем, увязала не то в оправданиях, не то в сожалениях. Только извинений их мне не хватало.

Не дочитав, я потерял интерес, потерял листок, выронил из рук. Не дожидаясь, пока, романтично кружась, он опустится к ногам моим, перешагнул и раскрыл дверцу шкафа. Там хранилась коробка с лекарствами. Анальгин? Пенталгин? Седалгин? Все равно, лишь бы скорей.

Рассол?

Рассолом выручала соседка. Но в исподнем не хотелось высовываться на лестничную площадку.

Аспирин!

Кисловатые таблетки запил глотком пыльной воды, на графине не было пробки, закатилась. Отхлебнул из горлышка и повалился на диван.

Я был один. И никто не мог упрекнуть. Да и вряд ли такому человеку удалось бы ко мне подобраться. Впрочем, никому бы это и в голову не пришло. Даже так. Вот, собственно, как обстояло дело. Разве что совесть могла проснуться. Но оставалась надежда: она пока не прочухалась, бедная. Вчера ей сильно досталось.

Давно я не расслаблялся. Даже не запомнил толком, что в московском конверте. Вскрыл перед сном, прочитал и вырубился, как после окончательного коктейля. В сущности, мне повезло: успел надраться до того, как конверт в руки попал. А то не лежал бы я сейчас на диване в болезненно блаженном расслаблении, и солнечный зайчик с упорством маленького сына не выкалывал бы мне своим горячим пальцем глаз. И не было бы так хорошо и так тошно.

Согласно выработанным правилам, если неприятности тянутся полосой (а отказ, как ни привыкай, все равно неприятность), я ни грамма спиртного не принимаю, ни-ни. Сажусь за стол и работаю. В такие дни не имеет значения, что делать: старый текст до ума доводить или дальше писать, — главное не поддаваться. Надо погрузиться в процесс, уйти от суеты. Увлечься. И получить новое качество, как приход получают наркоманы, этакий балласт положительных эмоций. С ним не перевернется лодочка на волне. Ведь этот запас сил, может быть, и есть то единственное, что хранит художника в невзгодах.

Но особых неприятностей давно не случалось, если не считать последнего отказа. Запоздал он и не удержал меня от пьянки, не остановил. Да и какие серьезные неприятности могут быть у человека, если он на пушечный выстрел чужих к себе не подпускает. Одиночество как бы укутывает, изолирует, забирает в невидимый кокон и оберегает от бед.

Я был волен распоряжаться собой; работал сколько мог или сколько хотел: страничку утром, страничку вечером. Прожить на литературный заработок — сомнительная возможность. Днем оставалось несколько часов для синекуры, которую подыскали друзья. В моем положении никакие деньги не лишние.

Остальное время, если не работал, то читал или слонялся по городу. Бродил излюбленными маршрутами, а лучше наугад: по бульвару, через парки и садики, вдоль по набережной ближнего канала, до другого канала, переходил над зеленой зацветшей водой по узким пешеходным мостам, проходными дворами возвращался домой. А то — уезжал в новые районы, к знакомым, на вечеринку: там уютно, от души накормят ужином, и льется вино, и томится в углу незнакомая девушка, и все танцуют при свечах. Или в кафетерии на Невском, стоя за столиком, выслушивал стихи бородатого поэта. Нержавеющей ложечкой помешивал пленку пены на кофе и, вдыхая дым чужой сигареты, внимал монотонному подвыванию — голос завораживал нарочитыми усилениями на метрических ударениях.

Никто не ждал, никто не торопил.

Нет ничего приятнее, чем одиноко, не спеша возвращаться в уют квартиры, в тишину, где комната ждет тебя такой, какой оставил. Вечером или среди ночи я любил безо всякой нужды зажечь повсюду лампы (в коридоре, над столом, на кухне), в освещенном пространстве слоняться неприкаянно. Или сесть читать. А лучше опуститься в кресло у проигрывателя и в полутьме слушать музыку, дремать и проснуться под утро от ветра и дождя, влетевшего в окно.

Еще: когда-то я любил, проходя через сад во дворе, поднять глаза и увидеть свое окно освещенным. Да, войти во двор, пробежать несколько шагов меж кустами жасмина и уже под деревьями вскинуть голову, за ветками отыскать на плоскости фасада знакомый прямоугольник — убедиться, что он освещен.

Давно это было.

Но на днях, возвращаясь в сумерках, проходя через двор и сад, я вспомнил давнее ощущение и уяснил: грустная память о нем означает всего лишь, что я один.