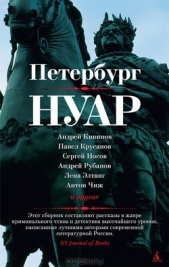

Петербург - нуар. Рассказы

Петербург - нуар. Рассказы читать книгу онлайн

«Петербург-нуар». Четырнадцать рассказов. «Четырнадцать оттенков черного», — как названа в предисловии к книге ее цветовая гамма. Пусть читателя не пугает такое цветовое решение. Или, наоборот, — пугает. Впрочем, имена авторов, смешавших краски на палитре «Петербурга-нуара», уже исключают основания для сетований по поводу монохромности книги, как не дают повода пройти мимо нее равнодушно. Сергей Носов, Павел Крусанов, Андрей Кивинов, Андрей Рубанов, Лена Элтанг, Антон Чиж… И перечисленные, и скрытые многоточием, эти имена на слуху и составляют если не славу, то гордость современной литературы как минимум.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Балет Маша, конечно, боготворила, но не до забытья, не до такой степени, чтобы в одной линии всю жизнь простоять, — да и кто еще сказал, что в первой линии удержишься, и там затопчут. Гордые, но бедные — это только в примах можно, аплодисментами возьмешь, кипящей кровью, властью над залом.

И как будто вся она сникла, Машенька, задумчивая всегда ходила, позовешь — не откликнется. Она привыкла много трудиться и за это ждала признания, за это ее и педагоги хвалили, а теперь все предали, надеяться не на кого было, только она сама, одна-единственная, знала, какая она особенная и совсем не для кордебалета явилась на этот свет. А остальные — те, кто этого не понимал, стали ей врагами. Портреты идолов своих в помойку выкинула. У тетки коллекция балеринок фарфоровых стояла на шкафу, так Маша их сгребла и спрятала подальше под груду белья. Тетка промолчала, только ночь проплакала, жалея девочку. Они с мужем любили племянницу очень, но болезненную ее гордость не разглядели, перед талантом ее великим не преклонялись, и потому утешения их для нее были совершенно пошлы и неприемлемы. Машина тетя и сама была музыкантом, преподавала в консерватории, играла на скрипке в оркестре. В солистки она не выбилась, но не терзала ее страсть, подобная Машиной, а может, осталась где-то там в прошлом. Эта слабость вызывала у Маши презрение — что можно такой медузе объяснить? Вот поэтому Маша с родственниками была мила, вежлива, но к себе близко не подпускала. Танцевала в кордебалете своем и каждый раз после спектакля успокоительные таблетки принимала, чтобы без истерик. Именно после спектакля, потому что больше всего угнетали ее аплодисменты — жесткий бой сотен ладоней, который относился не к ней, несчастной гонимой балерине… Таблетки помогали. Она стала немного в журнале за копейки подрабатывать: про балет, про моду писать… Потому что и голова была, не только ноги от ушей. Все тогда у нее вдруг пошло, зазвенело, покатилось прекрасно. На приемы-презентации со звездами, дизайнерами, режиссерами стали звать, денег немного заработала, чтобы одеться. Не в журнале заработала, конечно, — там на ее портниху никаких гонораров не хватит. Просто подошли как-то одни господа хорошие, подсказали, куда неплохо бы письмо написать, открыть неприглядную правду об их приме-балерине, да еще попросили, чтобы Маша к ней на минутку в гримерку заскочила, пока звезда на сцене трудится. «Там же всегда закрыто». — «Будет открыто». И правда — было открыто.

Вот эти услуги, которые их премьерше наделали неприятностей, денег стоили неплохих. Но Маша и бесплатно уже была на все готова. Эта прима — стерва еще та, чужих мужей сманивала! Мало ей побед на сцене, нет — хапать, так уж все! Их наказывать надо, таких, поэтому Маша не жалела и не каялась. Вся в лихорадке была от обиды на жизнь и металась, словно ушибленная.

В это время и случилась с ней любовь необыкновенная, чего она, конечно, давно ждала, всегда ждала. Только представляла немного иначе. Думала, что снизойдет она к любви со своего облака, разрешит колено поцеловать, а получилось иначе. Но все равно, как бы то ни было, — пришло к ней счастье. Звали это счастье Севой, и он действительно оказался человеком незаурядным. Не просто с деньгами и связями, не просто при власти — а с тем, и другим, и третьим, личность в городе, да и не только в городе, уважаемая, хотя и не слишком о себе трубившая. Сева много мог, очень много, почти все, и он-то, вот такой человек, с первого взгляда проникся, все сразу понял про Машу — что она особенная, единственная в своем роде — и обещал, что скоро мир об этом узнает. Не надо так бояться кордебалета — это начало, трамплин, а у него она станет золотой девочкой, повелительницей умов, на всю эту шушеру, звезд балетных, будет как на поломоек смотреть, на обслугу, а выбрать поле деятельности Маше еще предстоит.

Стал Сева ее в серьезные круги водить, познакомил с сильными мира сего. Кое-какие камушки сто́ящие подарил, чтобы выглядела уверенней. Маша успокоилась, из театра ушла — за книги засела, чувствовала, что образования не хватает. Чтобы не скучала, дал ей Сева немного поиграться властью — благотворительными балами распоряжаться, всякими торжественными церемониями, — с ней советовались, ей льстили, и денег, конечно, очень стало не хватать для поддержания себя в достойной форме, она же не девочка на побегушках, чтобы себя чувствовать удобно в футболке и с прыщиками на носу. Так как хозяйство вели они с Севой пока раздельное, то просить у него денег она не считала возможным. А Сева вроде не замечал, что создание образа — стильного, праздничного, элегантного и одновременно само́й девичьей невинности с легкой прозрачностью в лице — это ведь труд, ежедневный труд. И деньги.

Писать она не перестала, благо обнаружилось бойкое перо. Круг тем расширился — и бизнеса касалась, и политики, хотя ее лично это все мало интересовало. Но когда Севины люди подсказывали, о чем хорошо бы написать, она выполняла, не задумываясь. Взяла как-то интервью у одного деятеля — поговорили славно, остроумный парень, как его звали… Дима., одет, правда бомжевато. Потом Сева велел назначить этому Диме встречу, чтобы интервью вместе вычитать. Можно было и по электронной почте, конечно, послать, но Дима от встречи не отказался — почему бы ему с такой девушкой, как Маша, лишний раз не потусоваться? Назначили время, место, а Сева потом говорит: «не ходи»… она и не пошла, конечно, а этот… нечаянно попал под машину, как раз там, где они договорились встретиться. И насмерть. Совершенно случайно попал. Она не знает и знать не хочет эти Севины дела. И этому Диме не надо было совать нос куда не просят… Главное, зачем? Сами себе только пиар делают, а на вид такие честные, такие борцы за справедливость… противно… Он еще за руку ее взял тогда, смеялся: «вы же не журналистка, вы одалиска»… И даже на какую-то минуту ей захотелось, чтобы он ее обнял, но Маша не обратила на это внимания, вернее, смогла не обратить внимания — у нее же воля и дисциплина железная…

Она не хочет думать о смерти, какое счастье, что ей пока не нужно об этом думать, потому что рано… потом, когда-нибудь потом она об этом подумает и что-нибудь решит, как к этому относиться. Даже когда мама умерла, она об этом не думала. Она ОСОБЕННО про это не думала… просто забыла все сразу, как будто ничего никогда не было. Тогда и отправили ее дальние родственники в балетное училище, девочка с пяти лет твердила, что будет балериной, но мать и слушать не хотела, а матери не стало, так почему нет? Села и поехала, тем более что в сказочном Петербурге тетка родная жила, мамина сестра. А в училище Маша вообще перестала обо всем таком думать, надо было работать тяжело, надо было выживать среди чужих. Вот, выжила… и даже всю эту историю с кордебалетом стойко перенесла. Конечно, только потому, что ей с неба послали чудо — Севу послали, нежного, умного, доброго, храброго воина, никаких врагов не страшащегося. И он в нее верит.

Только почему он не идет?

Вдруг вспомнила и пошатнулась даже, как она забыла, ну да… она могла забыть, потому что вчера было сказано со смехом, с пьяных глаз… девчонки из театра врут все, завидуют бешено, а намекали вчера прозрачно, что нашел он опять какую-то танцорку — вошь кордебалетную, бледную моль… С веснушками детскими… третья в заднем ряду… И еще с утра Маше было как-то не по себе, а понять не могла, закрутили дела… А ведь что же, если так… — загублена жизнь? Боже мой, боже мой… ну зачем, зачем она себя заводит, зачем так преувеличивать… Откуда у нее вдруг всплыло это ветхое: «загублена жизнь»?

Маша взялась за перила моста и отдернула ладонь, прохладный неприятный металл. Как она любит касаться гранита, так она ненавидит металл… руки еще потом долго пахнут.

Зажглись круглые фонарики, осветили мутную клубящуюся воду… вот она, «ледяная рябь канала»… только сейчас лето и все равно — ледяная… Воду протаранил прогулочный катер, хохочущие пьяненькие туристы замахали ей рукой. Маша отвернулась. Почему Сева вдруг захотел встретиться здесь? Она вынуждена теперь торчать на улице как столб, на потеху редким прохожим. С одной стороны Крюкова канала высилась Мариинка, с другой — нелепый вечный недострой, который в неизвестном будущем должен стать вторым залом театра. Когда еще Мариинка была ее театром, она ждала с трепетом, что будет, когда их переведут в новое здание, а в старом начнется ремонт… На ее глазах расчищали место для нового, рушили день за днем Дворец культуры имени Первой Пятилетки, мрачноватый сталинский ампир. Некоторое время, словно наглядная иллюстрация падения империи, из горы мусора и обломков оставались торчать только огромные царственные колонны. Маше казалось, что вот-вот поставят здесь каменные скамейки амфитеатром, привезут вместо актеров пленных гладиаторов — и новый театр будет готов. Но взорвали колонны, порушили еще пару старинных зданий, а строительство еще долго не начиналось — деньги, наверное, поделить не могли. И все-таки за это время, время Машиного взросления — целую вечность! — здание обросло мясом, постепенно превращаясь в скучную бетонную коробку, из которой непристойно торчали голые ребра арматуры. Вместо пленных гладиаторов появились приезжие рабочие, которые, как муравьи, сновали по этажам с утра до вечера. И сейчас, несмотря на поздний час, в окне торчала фигура какого-то задержавшегося строителя. Может, он прямо здесь и спит, больше податься некуда.

![Санкт-Петербургский бал-маскарад [Драматическая поэма]](/uploads/posts/books/135605/135605.jpg)