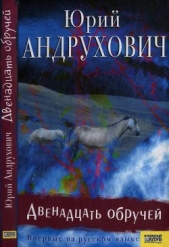

Двенадцать обручей

Двенадцать обручей читать книгу онлайн

Вена — Львов — Карпаты — загробный мир… Таков маршрут путешествия Карла-Йозефа Цумбруннена, австрийского фотохудожника, вслед за которым движется сюжет романа живого классика украинской литературы. Причудливые картинки калейдоскопа архетипов гуцульского фольклора, богемно-артистических историй, мафиозных разборок объединены трагическим образом поэта Богдана-Игоря Антоныча и его провидческими стихотворениями. Однако главной героиней многослойного, словно горный рельеф, романа выступает сама Украина на переломе XX–XXI столетий.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тут на экране возник фронтмен «Королевской Крольчихи». Он оказался девушкой с бутылкой пива и сигаретой в руке. Ее отсняли где-то в старом городе, на фоне той самой размалеванной английскими словами стены.

— Нас всех в детстве пугали старым Антонычем, — рассказывала она, перебивая саму себя частыми затяжками и глотками. — Помню, мои родители, решив, что я веду себя неприлично, обычно говорили: «Вот придет старый Антоныч и заберет тебя к себе в темный подвал». Будто бы когда-то в нашем городе такого человека похоронили, а он потом всюду появлялся. Эту историю знали в каждой семье. Он жил по каким-то подвалам, собирал пустые бутылки, макулатуру там всякую и ходил в таком длинном плаще. И говорил на таком довоенном языке, со всеми теми фишками. Я иногда в самом деле боялась его, а иногда не очень. Однажды я рисовала на песке около нашего дома секретные знаки, я их сама придумывала, а потом уничтожала, ну то есть стирала с песка. Я нарисовала один такой знак и уже хотела его стереть, но тут почувствовала, что надо мною кто-то стоит. Это был он, человек в длинном плаще. Я сначала испугалась, потому что он сказал: «Вот, сиим знаком ты вызвала меня. Чего тебе надобно?» Тогда я стала сильно извиняться, молоть всякую фигню, мол, я случайно, ничего не знала и тэ дэ, а он вздохнул и пошел себе дальше. Теперь мне кажется, это все мне приснилось. Но все равно не могу его забыть. Название нашего второго альбо…

На этом запись оборвалась, экран заполнился серо-белой шипящей массой, но все остались на местах — отчасти потому, что пани Рома все еще переводила Цумбруннену через пятое на десятое содержание только что рассказанной истории. Хотя история для него и не имела значения — главное, она, Рома, обращалась к нему. И этого было довольно.

«Интересная коза, — подумал Артур Пепа о девушке с пивом. — Не моргнула и глазом. Надо бы как-нибудь…» — он поленился фантазировать дальше, как они будут знакомиться, курить и пьянствовать, говорить о поэзии, музыке, мистике, сексе и так далее — да ну ее, неинтересно.

— Ну, это, как оно… вам как, пан профессор? — напомнил о себе Волшебник, выколупывая кассету из плеера.

— На мой скромный взгляд, именно тут мы имеем в общем тактичное проникновение в мир архетипов, — с удовольствием заговорил Доктор, отчего Волшебник сразу пожалел о том, что зацепил его. — Именно из них согласно Юнгу состоит содержимое так называемого коллективного бессознательного. Их непосредственный вид, поражающий нас в сновидениях и кошмарах, несет много индивидуального, непонятного и даже наивного. Архетип являет собой, в сущности, бессознательное содержание, которое заменяется в процессе его становления сознательным и чувственным, и притом в духе того индивидуального сознания, в котором он проявляется.

— Очень вам благодарен, — затряс кудлатой головой Волшебник.

— Этот удивительный лунный любовник, — не унимался профессор, — этот таинственный незнакомец в плаще является безусловным архетипом, постоянно присутствующим на грани бессознательного и сознательного в фантазийном мире каждой полурасцветшей женственностью девочки, как раз оказавшейся на этапе своего индивидуального трепетного ожидания.

Последние слова профессор Доктор промолвил, скользнув улыбчивым взглядом по, как всегда, предельно открытым ногам Коломеи и остановив его на ее слегка вспыхнувшем лице. И на этот раз не выдержала она.

— Не лучше ли продолжить на террасе? — энергично спросила пани Рома, которой что-то во всем этом не понравилось.

Но на террасе никто и ничего уже не продолжил — всех разморила та непреодолимая и безбрежная лень, что одолевает только под весенним солнцем. Отсюда — сползание в сон и осоловение, сонливая размягченность душ и тел, блаженно-нирванное зависание, которое, начинаясь где-то в тончайших структурах костей, овладевает всеми без исключения тканями, замедляет кровь и сердце, но зато мобилизует рецепторы — чувствительностью кожи и ноздрей мы уподобляемся теплым животным: так много касаний и запахов, и ни одному из них нет названия!

Что вообще творилось с погодой? Почему это место, известное главным образом своими циклонами, неустанно-пронзительными ветрами, борьбой стихий и атмосферных фронтов, сегодня было таким нагретым, ясным, смирным и прозрачным? Почему температура воздуха достигала на солнце двадцати двух? Почему ветер был не ветром в полонинском смысле этого слова, а — одним лишь отечественным поэтам дается это сверх всякой меры красивое слово — леготом[84]? Почему все вокруг — и скалистые зазубрины хребта, и белые вершины двухтысячников, и каменистые недеи[85] — было таким выразительным, очерченным и исключительно хорошо видимым? Почему изо всех возможных звучаний и перезвонов, сложенных на дно этой тишины, осталось только гармоничное стекание и капель тающей воды? И ни единого птичьего крика? Как такое могло случиться? Как могло случиться, что даже профессор Доктор не промолвил вслух: «Тишина — это язык, на котором говорит с человеком Бог»?

Как бы там ни было, но длиться вечно такое не могло. Молчание мира нарушило увесистое сбегание по ступеням отпущенного на свободу мужского тела — явился Артур Пепа с большой шахматной доской в руках.

— Ага, все тут! — закричал он, оценивая взглядом разбросанную телесную конфигурацию. — И всем так хорошо! А общаться, развлекаться? Вы что, сюда умирать приехали?

— Артур! — сквозь полусон отозвалась пани Рома.

Она сидела в шезлонге, и ей хотелось снять через голову свою груботканую льняную сорочку, открыть плечи. «Ну почему, почему я не взяла купальник?» — печалилась она в полусне, пока этот дурень, дурень, дурень его не перебил.

— Да, это я, — ответил ей дурень. — В шахматы не желаешь?

— Какие шахматы? — пробормотала Рома, не разлепляя глаз. — Какие еще шахматы?

На этих словах полусон с новой силой сморил ее, и она увидела саму себя приблизительно с того места, где сидел на парапете, поигрывая фотокамерой, Карл-Йозеф; итак, она решительно стягивала через голову волнующе пропахшую дезодорантом и потом сорочку и красиво швыряла ее куда подальше; фотокамера клацнула в тот момент, когда она успела прикрыть руками свои большие груди, но все это в полусне, сне, сне (ее груди приснились ей значительно большими, чем были в действительности).

— Старик, может, ты? — спросил Артур Волшебника. — Слон, тура, ферзь…

— Да как-то… это… — залопотал с раскладушки мохнач, но Пепа уже двинулся к паре кошечек в бикини, гревшихся в отдалении на надувных матрацах.

— Ого, какие спортсменки! — присвистнул Пепа. — Партию на трех?

И Лиля, и Марлена недовольно приподняли головы и не менее досадливо сменили позы — легли, крутнувшись, на животы. Им показалось, что этот вечно вмазанный казел заслонил их от иностранца, которому так и хочется их поснимать в купальниках.

— Не боитесь сгореть? — доставал Пепа. — Давайте понатираю вас кремом! У вас есть крем от солнца?

— Свабоден, — ответила одна из них, также из полусна.

— Понял, — успокоился Пепа и обломался, но лишь на пару минут.

Профессора он, правда, не трогал, обойдя его плетеное кресло десятой дорогой. Также не стал предлагать игру Коломее — во-первых, потому, что вообще остерегался оставаться с нею один на один, а во-вторых, потому, что она пребывала под защитой пятого обруча весны — своей зеленой девственности. Оставался австриец на парапете, и Артур, тряхнув в воздухе доской так, что все фигуры в ней деревянно грохнули, спросил:

— Шахшпилен? Айне кляйне шахшпилен, а?

Карл-Йозеф положил камеру на парапет, а сам соскочил с него.

— Ну добге, — сказал самое простое, что сумел, поскольку сформулировать отказ, да еще и с каким-нибудь вежливым выкрутасом, было почти невозможно. К тому же ему сделалось немного жаль этого никому не нужного подвыпившего мужчину.

— Яволь? — переспросил Артур и тут-таки подумал: «На черта мне эти шахматы сдались? Я же совсем не умею играть».