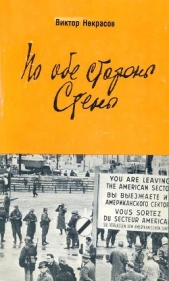

По обе стороны Стены

По обе стороны Стены читать книгу онлайн

Автобиографичность и лиризм, свободно льющееся повествование с то и дело возникающими отступлениями, воспоминаниями героя, его размышлениями — органическое свойство художественной манеры и творческой личности Некрасова, отчетливо проступающей и в книге «По обе стороны стены...», наполненной печальной любовью, сливающейся с самоиронией, к отрезанной от него родине, к оставшимся там друзьям.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вот так и живут берлинцы. Старики вспоминают часы на площади, где теперь пустырь с дикими кроликами (а может, и то, как кричали «Хайль», вытянув руку вперед), тридцатилетние отцы семейств помнят, что в их детстве Стены еще не было, и можно было… Ну, хотя бы сесть в метро и проехать из одного конца города в другой. А дети их, появившиеся на свет одновременно со Стеной, уже бреются, тайком покуривают, вспоминать им пока не о чем.

О чем же они думают? Отцы и дети.

И те и другие — представить только, два поколения! — родились уже при оккупации. Тридцать три года в их стране чужие войска, казармы победителей. Состояние войны не кончилось. Мир не подписан. Тридцать три года…

Так о чем же они думают? Отцы эти и дети? По эту и по ту сторону Стены?

По ту, именуемую Германской демократической республикой… Одни бегут, другие стреляют по этим бегущим, третьи смотрят западное телевидение, читают «Neues Deutschland» и вздыхают, не зная, что отвечать, когда сын спрашивает, правда ли, что есть две немецкие нации — западная и восточная.

А по эту сторону? Бежать некуда и незачем [6]. Читают, что хотят, пишут, что хотят, почему-то не бастуют, за кружкой пива осуждают или не осуждают Баадера со товарищи, а о Стене… Ох, боюсь, что уже привыкли. Не утверждаю, но боюсь. Возмущаются, негодуют, а она всё стоит и стоит, семнадцать лет стоит.

Что ж — стрелять по ней, атаковать ее? А детант? Не начинать же гражданскую войну, немец на немца? И гражданскую ли? Всемирный пожар.

И другое я слышал, упоминал уже об этом. Любим мы или не любим Хонекера, но понять его можно — убери он Стену, и опустеет его Германская, та самая демократическая республика. Хрущев это давно понял.

И стоит Стена, рассекает нелепыми своими выступами, зигзагами город, страну, весь мир, рассекает надвое. И у подножья ее кресты.

Дитер Вольфарт… Герда Бланк… Ганс Дитер Везер… Аксель Ханнеманн… Эрн Кельм… Хорст Франк… Ольга Зеглер… Аксель Брюкнер… Оттфрид Рекк… Вернер Пробст… Гюнтер Литфин… Рольф Урбан… Лотар Зеннманн… Школьник Берндт — 13 лет…

Их убили. Им не удалось преодолеть Стену. Пятьдесят четыре человека! (А тех, кого пуля миновала, — три тысячи — в тюрьму!) Имена этих пятидесяти четырех несли на плакатах мимо Стены те, кто привыкнуть к ней не может, те, кто по мелочам (мелочам ли?) собрали обвинения, хранящиеся в музее у Стены. Те, у кого Стена проходит через самое сердце…

Мир разделен, разрезан, разорван, растерзан надвое.

Но и там и там живут. Кто как может. Одни хорошо, но говорят, что плохо. Другие плохо, но говорят (не думают, упаси Бог), что хорошо. Третьи ничего не говорят — стреляют. Четвертые подают им патроны. Пятые только говорят, по бумажке или без. А остальные? В каждом мире по-своему, но живут…

Я жил в обоих мирах. В одном долго, в другом только начал. Одному отдал всё, что мог отдать: молодость, мечты, устремления, в какое-то время даже веру, к другому только присматриваюсь.

— Ты о прошлом не жалеешь? — спросил меня как-то мой друг.

— Нет, не жалею.

— И об ошибках тоже?

— Тоже. Они всегда чему-то учат.

— А я жалею, — сказал мой друг. — Я считаю, что у меня прошлого нет. Я учился, работал, воевал и, кажется, не хуже других, вырастил и выдал замуж дочерей и только сейчас, на склоне лет, понял, что начал жить. У меня теперь своя страна, я ей нужен.

Я могу принести ей пользу. Там я не знал, кому я приношу пользу. Поэтому у меня нет прошлого.

На этом разговор кончился. Ни один из нас не пытался убедить другого. У одного не было прошлого, но теперь нашлась своя страна. У другого прошлое было, но страну свою он потерял. А может, она его? А может, никто никого и не потерял? Только разъединили…

И всем друзьям своим, по обе стороны Стены — и тем, кто многим рискуя, будет читать эти строки, и тем, кто заходя в книжный магазин, теряется, не зная, за что ухватиться, — всем близким и далеким друзьям хочется повторить — доживем еще! И не такое было…

Себе же пожелаю — в тот радостный, светлый день протиснуться сквозь тысячную толпу в зал Мютюалитэ, подняться на сцену и пожать руку Эдуарду Кузнецову… И обнять Славу Глузмана… И выпить свои сто грамм с Аликом Гинзбургом… И слушать экскурсовода у обломка берлинской Стены, положить затем цветы у памятника Солдату в Тиргартене, на аллее 17 июня, потом пройти под Бранденбургскими воротами, выйти на Унтер ден Линден, сесть в кафе, заказать чашечку кофе с венской сдобой и попросить газету с Информационным сообщением ЦК КПСС…

Пока же — dum spiro, spero, как говорили древние римляне — пока дышу, надеюсь. Помечтаю об этом. В парижском кафе, где-нибудь на бульваре Сен-Жермен. Париж еще пуст. И я один. Торопиться некуда…

Мраморная крошка

(Быль)

На внутреннем дворике Русского музея (Ленинград). В глубине — статуя Александра III.

То ли это был съезд писателей Украины, то ли просто собрание киевской интеллигенции, посвященное единодушному одобрению очередного исторического пленума, так или иначе, но пришедшие в тот день в зал Верховного Совета были слегка обескуражены.

— Видал? — толкнул меня в бок один из сидевших рядом со мной интеллигентов, из фрондирующих.

— Что?

— А ты посмотри.

— Куда?

— Да прямо. За спиной Корнейчука.

— Ничего не понимаю.

— Вот дуреха. На нишу глянь.

Я посмотрел и обомлел. В нише, за спиной как всегда сладко и фальшиво улыбающегося Александра Евдокимовича, стоял Ленин. В прошлый раз, когда нас здесь собирали, там стоял Сталин. Теперь Ленин.

Удивительного в этом было не так уж много. Совсем недавно состоялось выдворение отца народов из мавзолея и по всей стране широким фронтом шла борьба с его изображением. Сносились памятники или, как тогда они скромно назывались, скульптурные портреты вождя со всех площадей, проспектов, улиц, железно-дорожных станций, с монументальных арок шлюзов Волго-Дона и Москва-Волги, с Выставки Передовых Достижений, со всех панно, барельефов, плакатов. Лауреатам Сталинских премий велено было поменять свои медальки с профилем корифея на другие, с лавровой веточкой… А как-то, в метро Киевская, в Москве, проходя мимо мозаического панно, изображающего Ильича в момент провозглашения им «великой социалистической революции, о которой так много говорили большевики», я невольно почувствовал на себе некий магнетический взгляд. С красного знамени, развевавшегося за спиной Владимира Ильича, на меня глядели два красных глаза над красными усами. Дзержинский и Свердлов, прижавшись друг к другу, уступали место первому соратнику, следов которого нельзя было уже обнаружить, остался только зловещий контур, глаза и усы. Через неделю возле мозаики был сооружен забор, а еще неделю спустя сверлящие глаза исчезли, камешки переложили.

Такова была ситуация в стране.

В перерыве интеллигенты пошушукались, похихикали и, выпив в буфете свои сто грамм, к вечеру разошлись по домам. Ленин с завистью провожал их из ниши слепым мраморным взглядом.

Пересекая парижскую площадь Вандом я всегда задираю голову и смотрю на кажущуюся такой маленькой фигурку, венчающую колонну.

О слава, слава, думаю я, глядя на бронзовые изваяния великого императора, как быстротечна ты, как мимолетна, изменчива и капризна. И сколько суеты вокруг…

Вандомская колонна…

Великая армия! Победы Наполеона! Аркольский мост, Египет, Моренго, ядра и пушки Аустерлица из которой вылита она. Величественная, трагическая судьба.

Недавно попалась мне в руки книга под названием «Вандомская площадь», толстая, с множеством картинок и старинных гравюр. Теперь я все знаю.

Когда-то называлась она площадью Людовика XIV Великого или площадью Завоеваний. И в центре ее, в присутствии самого Короля — Солнца, воздвигнут был памятник. Красивый как Бог, в римских доспехах и пудренном парике, что в свое время вызывало улыбку, король властной рукой сдерживал строптивого коня. Но не прошло и ста лет, как его свергли взбунтовавшиеся санкюлоты. И осталась от Короля-Солнца только одна бронзовая ступня в римской сандалии, бережно хранящаяся сейчас в Лувре.