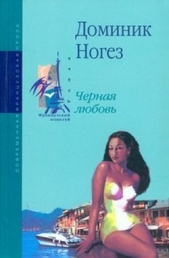

Черная любовь

Черная любовь читать книгу онлайн

Она поразила его воображение с первого взгляда — великолепная черная женщина, гуляющая по набережной курортного Биаррица. Род ее занятий — стриптизерша, к тому же снимающаяся в дешевых порнографических фильмах — предполагал быстротечный, ни к чему не обязывающий роман, и не роман даже, а так — легко стирающееся из памяти приключение, которое, наверное, бывает у большинства мужчин. Однако все оказалось гораздо сложней.

История губительной, иссушающей страсти, рассказанная автором без присущих дамам сантиментов.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Ненависть неблагородна, пришлось мне признать, это мелкое, глупое чувство, она тщеславна, я ненавижу ненависть, и в то же время вот до чего я дошел. Я предавался ей, как предаются после долгих лишений грубому обжорству, вредному для фигуры, для веса, для сердца. Я предавался ей вопреки рассудку. Я предавался ей и погружался в нее. Я считал себя добрым — и больше не был добр. Я принял от нее все, но больше ничего ей не спускал. Она стала воплощением торжествующего зла: она добилась того, что озлобила и меня. Вдруг та взаимность, которой я тщетно добивался многие месяцы, была мной найдена в ненависти. Я отвечал ей той же бессердечностью, жестокостью, садизмом — той же монетой, и даже сторицей. Я, разумеется, никогда не перейду к действию, все это принесет ей не больше вреда, чем жужжание комара, но все же было это отвращение — настал ее черед, ей причиталась ее доля, бесконечная, всепоглощающая, губительная, переливающаяся через край ненависть. «Пусть она окружает ее — ее и воспоминание о ней — в течение долгих веков, пусть она утонет, пусть захлебнется в ней, пусть зло, которое она мне причинила, задушит ее, проникнув через поры, и навсегда освободит меня от нее!»

Эта агрессивность отражалась и в моих снах. В одном сне Лэ стучала ко мне в дверь, спрашивала, что ей сделать, чтобы я ее простил, а я показал ей на шкаф под кухонной раковиной — там хранились всяческие кошмарные хозяйственные препараты: трихлорэтилен, соляная кислота, крысиный яд и т. д. Она должна была сидеть там, голая, скрючившись среди флаконов, целый месяц. Когда эта прихоть пришла мне на ум, я задумался, смог бы я вытерпеть это ради нее, и ответил себе «да», сначала без колебаний, но потом неуверенно, ведь это должно быть почти невыносимо, даже на час! На час? И этого хватило бы. Если бы она любила меня, она бы пошла на это, да и на многое другое!

Однажды ночью — был я пьян или болен? — я включил радио и вдруг по каналу «Франс Мюзик» с волнением узнал окончание «Отелло» Верди; оркестром дирижировал Чун Мюнг-Вун. Я слушал, словно охваченный лихорадкой или безумием. Пел Плачидо Доминго. Я слышал каждое слово, видел каждый жест с неслыханной четкостью: я был там, я был Отелло, когда он видит в своих объятиях, как Альтюссер свою жену, Дездемону — «pallida, e stanca, e muta, е bella» («бледную, и недвижную, и немую, и прекрасную»). То есть в тот момент, когда он понимает, что он убийца. И наконец я стал думать, что убийство — самый прекрасный акт любви, тот, в котором любящий приносит свою жизнь в жертву возлюбленный, в тот самый момент, когда отнимает жизнь у нее. Наконец неверная спокойна, недвижна, безмятежна, полностью в его власти, и даже любит его как никогда. Единственное, что постыдно, — простота этого поступка: любой, кому пришлось страдать по вине неверной, мог бы узурпировать эту привилегию, не будучи ее достойным. Этот высочайший акт надо заслужить. Часто — всегда? — будущая жертва, как Кармен в четвертом действии, как Лидия в «Рокко и его братьях», знает, кто ее убьет, она в каком-то смысле выбрала своего палача. Да, это своего рода священнодействие, это самая прекрасная почесть, которую мы когда-либо сможем воздать друг другу, Лэ и я — я, выказав ей это высочайшее… и последнее доказательство любви, она — предчувствуя его, «заслужив» его своими терзаниями, даже принимая его заранее. Как самоубийство вдвоем.

Как в Генуе, думая о Медее, я с внутренним содроганием вник в логику убийственного безумия: отнять наконец любимую у всех соперников, всех прохожих, всех незнакомцев, которые ее вожделеют, которым она имеет слабость иногда отдаваться, вырвать ее из ее же излишеств, разврата, измен, ее же свободы! Излечить ее от всего этого раз и навсегда! И умереть, чтобы за это заплатить! Она — никогда полностью не отдававшаяся, так часто ускользающая, даже предпочитавшая мне других, — по крайней мере, тогда она будет на это неспособна! Хотя бы так мы будем связаны неразрывно и навсегда. А место, которое я займу, убив ее, никто больше не сможет у меня оспорить. Конечно, отняв у нее жизнь — о мрачный парадокс! — я, наконец, войду в ее жизнь — я один, навсегда.

Я даже пытался представить себе сцену убийства: я выяснил ее новый адрес, узнал код, проник ночью в ее дом, поднялся на ее этаж, толкнул дверь, которую она по всегдашней своей безалаберности забыла закрыть, вошел крадучись, нашел ее комнату, подошел к ее постели — а дальше я воображал разное. Или я неслышно ложился рядом, она наконец чувствовала мое присутствие, вскрикивала и… Это она задушит меня в темноте. Или…

Но нет, у меня не получалось. Преступление на почве ревности оставалось для меня красивой неосуществимой мечтой… которой, впрочем, она была недостойна! Снова вступая в свои права, гнев — или черный юмор — действительно подсказывали мне, что жертвовать своей жизнью или свободой для того, чтобы убить такое создание, как она, значит сделать ей слишком много чести!

Я довольно редко достигал подобных пароксизмов. Основным состоянием моего духа в эту начинающуюся парижскую осень было скорее мягкое страдание, подходящее к теплоте воздуха, к желтеющим листьям, длинным сумеркам. Иногда случайность усугубляла мое сожаление о прошлом. То вечеринка у друга — годовщина другой, на которой в той же квартире мы были вместе, и я вновь видел даже ванную, куда, опьянев, она вдруг затащила меня к полуночи, в истерических объятиях, то какое-нибудь место, телефонная будка на углу улиц Вьей-дю-Тампль и Катр-Фис, откуда я позвонил ей апрельским вечером, прежде чем вернуться, просто чтобы сказать ей, что я люблю ее, то продавщица цветов на рынке Бюси, голос которой точно такой же, как у Лэ, попросившая у помощницы «маленький ирис», а я подумал, что у меня за спиной стоит Лэ и говорит «миленький Эрик».

Были еще два-три анонимных сообщения на автоответчике — только звук радио — в которых, как мне казалось, я услышал ее дыхание. А еще были сны, чаще всего сны о расставании в иностранных городах, и другие сны, где она появлялась нежной и грустной, любящей, прелестной, а потом чужие люди разлучали нас — сны, льющие бальзам на раны, но воскрешающие сожаление и усмиряющие гнев.

Иногда гнев утихал настолько, что я совершенно менял точку зрения, приписывая ей великодушие, заключающееся в том, что она так ужасно вела себя со мной в последнее время именно для того, чтобы сделать разрыв менее болезненным, или повторял себе, что встретить ее и несмотря ни на что так долго прожить с ней, было для меня неслыханной удачей.

Итак, после того, как я столько раз жаловался, говорил, что мне не повезло, что моя судьба подобна судьбе Де Грие или несчастного героя «Жены и Паяца», я доходил до того, что всю вину сваливал на себя: «Значит, я вел себя недостойно, невыносимо, раз она ушла от меня!»

…Я понимаю, что описываю эти состояния не по порядку именно так они накладывались друг на друга, перемешивались, взаимоуничтожались, усугубляли друг друга. Окончание любви — как месяц март, десять раз дождь сменяется солнцем, солнце — дождем. Вскоре остается лишь воспоминание грустной метаморфозы — о которой могли бы рассказать гусеница, ставшая бабочкой, или скорее, увы, бабочка, опять превратившаяся в гусеницу.

Меня еще сотрясали приступы негодования, вызванные впечатлением, что столько растрачено зря («сколько потерянных часов и дней, сколько новых ее знакомств, отдаляющих ее от меня, сколько тел, которым она отдалась, которые запятнали ее навсегда»), и значившие прежде всего, что я еще не до конца оплакал Лэ. Но чаще всего смирялся с судьбой. Чем больше времени проходило, тем более отдалялась возможность примирения. Даже если она вернется и попросит меня взвалить на себя общее ярмо, мне больше этого не захочется, зная ее слишком хорошо, зная наперед, что я ее не изменю, что никогда не получу от нее ничего лучше. И был еще внутренний голос, твердящий: «И все-таки полтора года она была моей! Теперь могу оставить ее другим». Внутренний голос даже добавлял: «Желаю им приятно провести время!»

Итог был горек. «Ей время, проведенное со мной, — как с гуся вода». И, словно басовый фон мелодии — тоска по несбывшемуся. Я говорил ей мысленно: «Я все отдам, слышишь, и прошлое, и будущее, всю славу, ради этого, этого пустяка, обнимать женщину, быть любимым ей так же, как она любима мной, в совершенной взаимности, и затеряться в этой нежной бездне, быть только этим в веках, раствориться в синеве любви, бездонной любви». Но я уже знал, что слишком поздно, по крайней мере с ней.