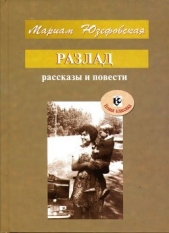

Разлад

Разлад читать книгу онлайн

Трудно давать напутствие в литературу человеку, который лишь считается новичком. Разве вправе я считать Мариам Юзефовскую «начинающим автором»? Писатель рождается не в момент издания, а в момент создания произведения. Рассказы Юзефовской рождались и тогда, когда она цепким детским взглядом фиксировала жизнь, и тогда, когда сумела обдумать и оценить то, что отложилось в памяти…

Сегодня все мы учимся жить в своем обществе. Да, вдруг оказалось, что у нас остро недостает и общественного, и личного опыта жизни в демократических условиях. Маловато его и у литературы. Наверное, мы сумели бы его накопить, не будь в нашей истории тех драматических страниц, полную правду о которых узнаем только сегодня. Печатаются вещи, которые писались давно, лет двадцать-тридцать, а то и более, назад. Наше сознание осваивает новый гуманистический потенциал. Что, к примеру, мы знали о том, что теперь мы называем 37-м годом (хотя этим годом трагедия далеко не ограничена)? Или о коллективизации? Правда, проверенная народным чувством, национальной исторической памятью, долгое время не имела полного права на существование, ее пытались подменить натужно-лакированными лозунгами. В такой атмосфере устоять личности было нелегко…

Вспоминаю, как после одной из встреч с читателями ко мне подошел старый человек и сказал, что прошагал через всю войну, поднимал послевоенные разрушенные колхозы, но самое дорогое его сердцу воспоминание, – как спас он от высылки мать пятерых детей, взявшую на колхозном поле корзину бульбы, – в хате все опухли от голода. Он заступился за вдову… В те времена для таких, казалось бы, нормальных поступков требовалось немалое личное мужество.

Вот в этом контексте по-иному читаются многие творческие судьбы и многое из написанного. Правда, даже теперь отношение к литературе, обращенной пристальным и честным взглядом в прошлое, неоднозначно. Есть люди, которые склонны видеть в ней очернительство, попытку скомпрометировать идеалы социализма. Убеждена, что такой взгляд ошибочен. Идеалы социализма не стоит путать с искаженными представлениями о них, с беззакониями и нравственной неразборчивостью тех “радетелей” общественного блага, которые в свое время под гром призывов попирали совесть, истину, душу народа. Те перемены, что происходят сегодня, готовились давно. В обществе шла борьба за чистоту идей, за справедливость, за сохранение человечности. И для того, чтобы перемены были необратимыми, мы должны знать всю правду о своей истории, должны видеть не только успехи и достижения, но и барьеры, мешавшие движению вперед. Тем более, что не все они остались в прошлом…

Рассказ, который вы сейчас прочтете, написан давно. Не печатался. Автор писала новое. Тоже не печаталось. Работала инженером, вырастила сына. И все равно писала. Литературное дело не было ее профессией, но стало еще одной жизнью. Может быть, и главной. У меня осталось ощущение, что да, именно так. То, что сделала Мариам Юзефовская как писатель, – серьезно и честно и в человеческом, и в профессиональном смысле. По-моему, это скажет и читатель.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

– Корова, цай, пила?

Тетка Алина по-своему: «Корове пицце давав, сына?» И Шурку словно ветром сдувает. Бежит, громыхая ведрами, к колодцу.

Как они сюда попали? Не знаю. Столько гроз прогремело. Столько вихрей пронеслось. Многих с корнем вырывало. Отец – тот наверняка знал, но отмалчивался. И с Шуркой пробовала было на эту тему разговор завести, он сразу умолк, насупился – и уж до конца дня слова из него нельзя было вытянуть. Но чувствовала, что есть в этом какая-то тайна, есть. А какая – не могла понять. Потому к тетке Алине стала подступаться с вопросами? Кто, да откуда? Но и она отвадила. Правда, ласково, не грубо, а отвадила. Да и не до разговоров ей было. Дом, хозяйство – все на ней. А еще на заготовке леса отработай и в колхозе. Шурка помогал – чем мог. Корова была его заботой. Пас не только свою, со всей деревни собирал. С мая по сентябрь был пастухом, от снега и до снега. Рассчитывались – кто как мог: кто мукой, кто медом, кто кусок свежанинки в праздник принесет. Редко когда деньгами, денег не было. И кормили всей деревней, сегодня – у одного хозяина, завтра – у другого. Глядишь, за лето и обойдет все дома по нескольку раз, деревня-то небольшая, дворов пятнадцать-двадцать, не больше.

Мы с Шуркой подружились сразу. И начал он меня учить, как пастбище выбирать: «Гляди, чтоб росной травы не объелись. А то брюхо вздует». Куда на водопой гнать: «К Филькину броду. Там мелко. И вода цистая». Да мало ли премудростей в пастушьем деле? Вставали рано. Шурка клал в торбу стрелки зеленого лука, две-три шаньги и шел собирать стадо. Я поджидала у околицы.

Туманно. Холодно. Вначале жмемся к ближнему мелколесью, где растет пяток изогнутых сосенок. Травы здесь совсем мало, все больше мох да лишайник. Коровы бродят с места на место. А мы затеваем игру в салки – или костерок разводим – только б согреться. Мне-то хорошо, я в ботинках, а Шурка – босиком. На ногах цыпки, трещины. Вечерами слышно, как он тихо скулит от боли: «Мам, ведь по-живому режет», – тетка Алина уговаривает: «Давай спробуем эту мазь. На семи травах настояла».

Ближе к полудню мы гоним стадо на луг. Трава там густая, сочная. Коровы разбредаются кто куда, а мы идем собирать морошку, благо болото рядышком.

– Ты на цто кидаешься? – учит меня Шурка. – Ты желтую бери. Она слаще!

Прыгаю с кочки на кочку, иной раз промахнешься – и тогда прямо в мочажину угодишь. Но это только я вся в морошке, Шурка со стада глаз не спускает. Иногда срывается с места и орет грубым хриплым басом: «Куда пошла?» Коровы его знают, слушаются.

А вечерами собираемся в заулке, на бревнах. Человек десять ребят было. Хорошо помню Таньку, соседскую девчонку, жила от нас через дом. Одна приходила редко, все больше с братом Митькой, на вид ему было лет пять- шесть. Бежит, бывало, на тонких кривых ножках, штаны на одной помоче, и хнычет: «Татька, Татька». Догонит, за юбку ухватится. «Танькин хвостик», – дразнили мы его. Живот у него большой, тугой, как барабан. Щелкнешь по нему не больно, шутки ради: «Гудит, Митька?» Он прислушается, губы трубочкой сложит: «У-у». Синие глаза тихо сияют. Митька почти не разговаривает, только «мамка» да «Татька». «Рахит», – объясняет мне Танька. Сама – быстрая, ловкая и конопатая-конопатая. Даже серые глаза – и те в коричневых крапинках, как яички коростеля. Очень любит расспрашивать про болезни, слушает внимательно, белые бровки шалашиком соберет: «Эх, вот бы мне на фершала выучиться! Все болезни б узнала, небось, и Митьку, и матерь вылечила бы».

Я все удивлялась вначале: «Тань, ты чего? Если захочешь – выучишься. А еще лучше на врача. Врач столько знает, твоему фельдшеру и не снится». Она обычно отмалчивалась, смущенно улыбаясь и недоверчиво глядя на меня. А я гнула и гнула свою линию: «Образование бесплатное, общежитие есть, если учишься хорошо, так еще и деньги платят. А в большом городе знаешь, как интересно жить? И кино, и театр – чего там только нет!» Раз Шурка услышал наши разговоры и круто оборвал меня: «Чего пристала, как банный лист? Учись да учись. Кто ей паспорт даст? Кто из колхоза отпустит? А про отца чего ей в бумагах писать? То-то и оно. Да и матерь на кого кинет? Вон она у ней – совсем обезножела».

Я знала их мать, тетку Лизавету. В полдень обычно сидела на лавочке возле дома и грела на солнце ноги. Были они у нее отекшие, красные, будто ошпаренные кипятком. «В лесу на заготовках застудила», – объясняла Танька, тяжело, по-бабьи вздыхая. Ей и правда нелегко, мать почти не ходит, и крутится Танька – и за няньку, и за мамку. «Хорошо хоть теперь в лес не гоняют!»

Остальных ребят помню смутно, а придумывать не хочу.

В тот день есть мы должны были у тетки Лизаветы, вернее, не мы, а Шурка. Я-то не заслужила, да и стеснялась вначале, но все равно зазывали, за стол усаживали. Как же – подпасок. После уж привыкла, к хорошему всегда быстро привыкаешь, только удивлялась: «Почему мясо не едят? Суп постный, на второе – картошка или каша».

В городе у нас уже в ту пору в обед за стол без мяса не садились, прошли тяжелые времена, да и здесь живность в каждом дворе гуляла. Все у Шурки хотела узнать, но как-то неловко было. Однажды решилась: «Вы что, мясо не едите в обед?»

– Каждый день мясо наворачивать? – удивился Шурка. – Откуда же набраться столько? Гляди, поставки сдавать надо? Налог, цай, платить надо? У нас цто ни хозяин, то в должниках ходит. Хорошо – если за год. А то ведь – есть и за два, и за три. На праздник, конечно, едим. На Рождество или на Октябрьскую. А на Троицу – сало на костре жарим.

– Ты чего? В бога веруешь что ли? – поразилась я.

Шурка вздернул плечи: «С цего взяла?»

– А зачем Рождество, Троицу празднуешь?

– Так это совсем другое дело. Это не вера. Цай, люди наломаются. Наработаются. Надо когда-то и празднику быть.

«Что же получается? – подумала я. – Мясо растят, а без мяса едят».

Нас-то хозяева кормили как получше да посытней, от своих ребят отрывали. «Потому что коров пасим, – объяснил Шурка. – Как покормишь, так и надоишь».

Вот и тетка Лизавета расстаралась. Налила полную миску щей, забелила молоком, да еще картошки горячей чугунок поставила. Вначале ели, как наперегонки, только и слышен был стук деревянных ложек, но вот первый голод спал, я еще ем, но уже словно нехотя.

– Концай хлебать, – командует Шурка и первый кладет ложку.

– Вы цего? – вскидывается Лизавета. Кушайте. Цай, проголодались-то за день.

– Не. Мы сыты, – отвечает Шурка, рыгает для вежливости. Мол, наелись под завязку. – Митьку таперя сажайте.

Митька стоит здесь же и глядит, не мигая. Каждую ложку глазами провожает.

– А знаете, тетка Лизавета, цто-то ваша Майка пасется плохо. Уже каких дня два. Так и норовит улецься.

– Да ты цто? – пугается Лизавета. – Неужели заболела? То-то гляжу, молока меньше стало. Сегодня и вовсе – цуть цвиркнула. Еле донышко покрыло. А цто ж это будет! Господи, помилуй, – запричитала она.

Сотки да корова Майка – вот и все, чем держалось Лизаветино хозяйство.

Корова Майка. Была она белая, с черной метиной на лбу и кривым рогом. Толстые жилы на животе так и выпирали, а длинный хвост мотался из стороны в сторону. От комарья да мошек летом по-иному и не отбиться. «Холмогорка, – с гордостью говорила Танька. – Позалетошная она у нас. Аккурат на майские родилась. Майка». На худой коровьей шее – красная нитка. «От дурного глаза. Матерь повязала».

Майка и правда была породистой, молока давала много и спокойная, покладистая. Другие так и норовят нашкодить: то в болото залезут, то упрутся – и ни с места, хоть ты их за рога тащи. А эта степенная. Прикрикнешь на нее, она покосится карим глазом в густых ресницах, мол: «Чего орать. По-доброму можно договориться». И пойдет спокойно, не спеша. Я-то вначале все криком брала, от страха, должно быть. После уж поняла: «Кто свое дело знает, в погонялке не нуждается. А то, глядишь, неровен час – и загнать можно».

Это случилось вечером того же дня. Собирались уже спать укладываться, когда вдруг Танька прибежала, запыхавшись: «Тетка Алина! Бежимте к нам. Скорейча. Мамка просить. Что-то Майка наша совсем расхворалась».