Дукля

Дукля читать книгу онлайн

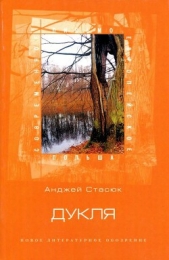

Анджей Стасюк — один из наиболее ярких авторов и, быть может, самая интригующая фигура в современной литературе Польши. Бунтарь-романтик, он бросил «злачную» столицу ради отшельнического уединения в глухой деревне.

Книга «Дукля», куда включены одноименная повесть и несколько коротких зарисовок, — уникальный опыт метафизической интерпретации окружающего мира. То, о чем пишет автор, равно и его манера, может стать откровением для читателей, ждущих от литературы новых ощущений, а не только умело рассказанной истории или занимательного рассуждения.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я стоял не шевелясь, у меня немели конечности. В этом заброшенном, полном эрозии сортире я увидел материю в ее окончательном упадке и запущенности. Попросту минуты и годы вошли в эти вещи и взорвали их изнутри. Как всегда и везде. Мне надо было прожить тридцать шесть лет и оказаться здесь.

С душой, забившейся в пятки, а может и куда подальше, я двинулся обратно. Шел очень медленно, ступенька за ступенькой поднимаясь на поверхность. У Марии Магдалины звонили колокола. И тогда я решил все это описать.

II

Мне всегда хотелось написать книгу о свете. Я не мог бы назвать ничего, что в большей степени напоминало бы вечность. Никогда не мог представить себе того, что не существует. Всегда казалось это пустой тратой времени, как и упорство в поисках Неизвестного, которое в конце концов выглядит мозаикой, сложенной из старого и хорошо известного в слегка подправленной версии. Предметы и события или приходят к своему концу, или исчезают, или разваливаются под собственной тяжестью, и если я разглядываю их и описываю, то потому лишь, что они преломляют свет, овеществляя его и наделяя формой, которую мы в состоянии воспринять.

Станция в Ясле была пуста и светла. Впервые за много недель сияло солнце. Поезда выглядели добродушно. Так почти всегда бывает на провинциальных вокзалах. Составы приводят на память узкоколейки из детства, на сверкающих локомотивах — живые изначальные цвета: зелень, черное и красное на колесных спицах и табличках с орлом и номером.

В теплую погоду от коричневых шпал исходит ностальгический запах, вызывающий тоску по бесцельным путешествиям: неспешной, однообразной езде в неподвижных декорациях пейзажа. Можно сойти, пересечь путь в неположенном месте под самым носом железнодорожника в малиновой фуражке, и ничего не изменится. На боках вагонов — белые таблички с названиями местности. Загуж, Загужаны, Крыница или Хырув за украинской границей, где толстые бабы, навьюченные водкой «Кубанской» и «Гайдамацкой», спиртом и пачками безакцизных «Pall Mall», ждут встречного рейса, чтобы продать все это в Кросценке и в тот же день вернуться.

Воздух имеет золотистый оттенок. Цветут тополя и березы. Пыль носится над перронами, как легкий наркотик. Билет стоит два злотых с грошами, и за эту цену — тридцать километров езды и почти час дороги.

В купе да и как будто во всем вагоне было пусто. Пахло застарелым сигаретным дымом, а в открытое окно несло выхлопными газами от локомотивного дизеля. На севере, по другую сторону долины Ясёлки стелились хребты Стшижовского Взгорья. Безлистые буковые леса рыжим мехом лоснились под лучами солнца. Я опять ехал в Дуклю. На полях шли работы. Вспаханная земля напоминала шоколад. Сеяли, боронили, сажали. Попадались одинокие фигуры женщин, которые привалившись на мотыги, провожали взглядом поезд. Некоторые просто сидели, выставленные солнцу, отдыхали полулежа, раскинув ноги и обопрясь на локти, или растянувшись, точно холоднокровные твари, в этом несколько преждевременном зное. На пригорки взбирались повозки-насекомые, сделанные из старых мотоциклов: три колеса, двигатель, ревущий на больших оборотах, сзади кузов, скорость пешехода. Наполненные зерном или селитрой кирпичного цвета, они ползли под синью неба по вязкому грунту, словно покорные домашние животные новой породы. «Механизация» нищих районов. У некоторых вместо кузова были обычные телеги. Переходный гибрид упряжи и трактора. Они останавливались на вершинах пригорков, мужчины подтыкали под пояс холщовые торбы и шли вниз, сея от руки, как в стародавние времена, в ритме танца: шаг, широкий взмах, шаг, захват горсти, шаг, широкий взмах. Я ехал, курил и, несмотря на расстояние, слышал хлопки резиновых голенищ, которые при тяжелом шаге издают довольно громкий звук, немного шлепающий и немного телесный.

Так оно было. Неполный километр в минуту, так что все это держалось в воздухе достаточно долго, чтобы запасть в память, отпечататься, как миллионы других образов, которые потом носишь с собой, отчего человек напоминает свихнувшийся кинетоскоп, а жизнь его похожа на галлюцинацию, — ведь на что ни посмотри, все оказывается не таким, как есть. Что-то всегда изнутри просвечивает, всплывает на поверхность, как масляная капля, мерцает, переливается и манит — дьявольская обманка, блуждающий огонек, бесконечный соблазн. Ни к чему нельзя притронуться, не потревожив чего-то другого. Как в старом доме, где и беззвучных шагов достаточно, чтобы впереди, через две комнаты, зазвенели стекла в буфете. Вот так функционирует сознание, и так оно хранит от помешательства, ведь что бы это за жизнь была, если бы события застревал и во времени, словно гвозди в стене. Паутина памяти оплетает голову, и настоящее из-за этого тоже расплывчато, и ты уверен, что оно перейдет в прошлое почти безболезненно.

В Тарновце над станцией стояли белые облака. Из горизонтальных просветов между ними золотой туман сплывал на стену с надписью какого-то футбольного фаната: «Сандеция — жиды». Семафор выглядел осиротело и старомодно. Мне захотелось выделить какой-нибудь случай из своей жизни, но ни один пока что не казался мне лучше остальных.

А потом в соседнее купе сели четверо мужчин. Я видел, как они шли по пустынному перрону. Выглядели они как рабочие, которым удалось свалить до окончания смены. Похожи были на прогульщиков. Сквозь тонкую стенку я слышал, как они проталкиваются, шумно, не церемонясь, устраиваются, может даже и с ногами на сиденьях, и сразу потянуло дымом от дешевых сигарет. Прежде чем поезд наконец тронулся, они уже были заняты оживленной беседой. Говорили о телевизорах, как мальчишки обычно говорят о машинах и легендарных фирмах, воображаемых достижениях и недостижимых чудесах. «Sony», «Samsung», «Curtis», «Panasonic», «Philips»… Это, однако, не звучало как разновидность современной абракадабры. Парни разговаривали о видах света, излучаемого разными типами экранов. Этот — слишком холодный, фиолетовый, тот — чересчур резкий, ненатуральный, нездоровый для глаз, другой, в свою очередь, излишне пастельный, слащавый, оскорбляющий натуральное благородство красок света. Они искали идеала, смешивая характеристики разных электронных механизмов, как смешивают краски или часами устанавливают прожекторы на киношном плане, чтобы на короткий миг ухватить действительность в одном-единственном неповторимом эпизоде, когда она на мгновение совпадет с фантазией. Они пытались найти компромисс между видимым и отображаемым. Ни слова о технике, ни тени кретинского идолопоклонства. По крайней мере, до станции Едличе, где они вышли, посреди серебристых ректификационных колонн, обвитых лабиринтами перегонных трубопроводов. Может, они вовсе и не отлынивали от своей работы? А только еще направлялись туда, посреди этого технопейзажа, на границе которого безмятежно паслись коровы и работали лошади, а стародавняя убогость постепенно превращалась в сельский ландшафт.

И так было до самого Кросна.

Вдалеке двигались огромные грузовики с возбуждающими надписями на красных и желтых брезентовых тентах, блестящие снаряды цистерн «volvo», травянистые фургоны «мерседесов», тягачи «DAF», холеные польские «ельчи», белоснежные «scania», а между ними мелюзга легковушек, словно мелкие камушки в ожерелье капитализма: аметисты, изумруды, рубины, опалы, сапфиры — и все это в солнце сверкает и мерцает, с востока на запад и обратно, поперек Европы, с липким резиновым визгом шин по разогретому асфальту, с толстыми парнями за штурвалом — кожаные куртки, «Мальборо» в зубах, врубленная на полную катушку автомагнитола «Blaupunkt» и педаль в пол, будто их гонит дьявол или они дьявола (кто это может знать?), будто посреди старых неподвижных холмов время выдалбливало себе узкий туннель, в котором должно было набрать ускорение, словно намереваясь наверстать целое столетие, оставив все за собой, и оказаться где-то за границами материального и обитаемого пространства. Так все это выглядело.

На пригорках, на ровных полосках земли вдоль шоссе, на опушках ольховых рощ стояли местные жители и смотрели, как их мир отрывается, словно кусок суши или льдина, и дрейфует назад, хотя с виду и пребывает на своем месте. Железные бороны на телегах, вилы, упряжи, резиновые сапоги на босу ногу, симбиоз запахов конюшни и дома, извечное и крепкое сплетение человечьей и животной экзистенции, простокваша, яйца, картошка, сало, и никаких тебе дальних походов за трофеями, никаких чудес и легенд за кромкой сытости и спокойной смерти. Так вот и стояли, опершись о деревянные рукояти инструментов, вросшие в землю, которая вскорости должна была стряхнуть их с себя, точно собака, стряхивающая воду. Дрожащая пестрая линия шоссе бежала по дну долины. В сущности, это была тектоническая трещина, теологический сдвиг на границе эпох. А они стояли и смотрели. По крайней мере, должны были это делать. В действительности, однако, они были заняты своими делами, без тени заинтересованности, без страха, всецело захваченные материальностью мира, его тяжестью, благодаря которой могли ощущать свое существование как нечто реальное.