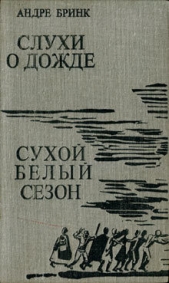

Слухи о дожде. Сухой белый сезон

Слухи о дожде. Сухой белый сезон читать книгу онлайн

Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.

Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.

Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Мне хватит, — сказал Бен. Но она уже исчезла, за ней бесшумными тенями мелькнули кошки.

— Позвольте, но не поэтому же вы развелись? — сказал Бен, когда она вернулась.

Она стояла спиной к нему, выбрала и поставила на проигрыватель пластинку. Бетховен, одна из последних его сонат. Повернула ручку громкости, сделала совсем тихо, и музыка вкралась в хаос комнаты.

— Ну кто ж тут однозначно ответит, — сказала она, сворачиваясь в клубок в своем кресле. — Конечно, нет. Было и много другого. Просто я все больше и больше стала бояться быть в четырех стенах. Я стала раздражительной, сама понимала, как я безрассудна и необузданна. Бедный Брайен терялся в догадках, что вдруг случилось. И папа тоже ничего не понимал. В сущности, примерно год мы были каждый сам по себе. Я избегала смотреть в его сторону потому, что просто не знала, что я могу ему сказать. После развода я тут же сняла себе квартиру.

— Но теперь-то вы снова с отцом, — напомнил он.

— Да. Но не для того, чтобы меня снова баловали и портили. Только потому, что теперь во мне нуждается отец.

— Ну а потом вы стали журналисткой, — напомнил он ей.

— Я думала, это заставит меня или хотя бы поможет проявить себя. Не даст снова погрузиться в это мое не оправданное реальной действительностью прежнее благодушие. Заставит открыть глаза и заметить наконец, что происходит вокруг.

— Радикальная мера.

— А мне и нужно было что-то радикальное. Я себя слишком хорошо изучила. Мне ведь ничего не стоило снова опуститься до эдакого самопрощения и беззаботного наслаждения жизнью. А я отважилась сказать себе: не будет этого больше. Вы понимаете?

— И помогло? — Бен почувствовал, как со вторым глотком бренди по телу разлилось тепло, вконец освобождающее его от недавней ледяной скованности.

— Мне и самой хотелось бы ответить прямо, — «А вы-то как думаете?» — говорил ее взгляд. А потом она сказала: — И я уехала, решила побродить по свету. Поначалу здесь, по Африке, а потом…

— С южноафриканским-то паспортом? Как это вам удалось?

— Не забывайте, по матери я англичанка. Так что паспорт я выправила британский. Кстати, и посейчас незаменимая вещь, когда газете нужно послать репортера.

— И что, не было никаких проблем?

Короткий, горький смешок.

— Не скажите. Хотя я их и не искала. Даже наоборот, бежала от них. — Подернула плечом с досадой. — Ей-богу, не пойму, чего ради мне плакаться вам в жилетку. Вам-то какая радость?

— Ну вот, теперь вы уклоняетесь от ответа.

Она посмотрела ему прямо в глаза, что-то взвешивая, раздумывая. А затем, в попытке отогнать нечто, вдруг навалившееся на нее, взметнулась с кресла и принялась ходить по комнате, машинально выравнивая стопки книг.

— В семьдесят четвертом я была в Мозамбике, — выдавила она наконец, — Тогда, после переворота, еще только набирал силы ФРЕЛИМО, в стране все бурлило. Кто за кого — не поймешь. — Нахлынувшие воспоминания, видно, мешали ей сосредоточиться. Так и не поворачиваясь к нему лицом, она сказала: — Ну вот, как-то вечером, когда я возвращалась в отель, меня остановили пьяные парни, кто, что — не знаю. Я предъявила мое корреспондентское удостоверение, но не это им было нужно.

— Ну и…

— Ну, вы не понимаете? — переспросила она. — Ну а то, что отволокли на какой-то пустырь, изнасиловали и бросили, — И с неожиданным смешком: — А знаете, что самое худшее было для меня во всей этой истории? Нет? Вернуться среди ночи в отель и обнаружить, что отключили горячую воду.

Он развел руками, протестующе, весь негодование.

— И вы что, не могли… ну, заявить, или как это называется?

— Кому?

— На следующее же утро вы улетели обратно и… — подсказывал он.

— Нет, конечно, — сказала она. — У меня ведь было задание от газеты.

— Безумие!

Она только плечами пожала, ее забавлял этот его бессмысленный гнев.

— Двумя годами позже, — спокойно продолжала она, — новая поездка.

— Только не говорите мне, что все повторилось.

— Ничего не повторилось. Как и всех иностранных журналистов, меня тогда задержали. Заперли в какой-то школе, пока проверяли аккредитацию. Продержали пять дней, в классе нас было человек пятьдесят, может шестьдесят. Ни сесть, ни лечь. Чувствуй плечо соседа. — Она хмыкнула. — Здесь главное была не жара, не духота или всякие там твари, а просто, что не выпускали. Можете себе представить, проторчать в джинсах, не снимая их, все пять суток? — Она плеснула себе из бутылки, которую принесла, машинально. Себе и ему. — А вскоре после этого газета направила меня в Заир, — продолжала она рассказывать, — когда началось восстание. Но там все обошлось не в пример лучше. Если не считать того, что однажды вечером, когда плыли на какой-то моторке, попали под перекрестный обстрел. Лодку в щепки; выплыли, цепляясь за обломки. Слава богу, хоть нас не изрешетили. Мужчину рядом со мной прошили пулей в грудь навылет, но он ничего, вытянул. К счастью, быстро стемнело, и стреляли наугад.

Она умолкла, и он молчал, а потом, просто ошеломленный, спросил:

— Скажите, и все это не испачкало вам душу? Ну вот это, что было в Мозамбике, разве это не заставило вас почувствовать, что вы никогда, никогда не сможете быть такой, как прежде?

— Может быть, я не хотела быть такой, как прежде.

— Но для человека вашего круга, женщины…

— В чем разница, не вижу. Наверное, мне было даже легче, чем другим.

— Простите, не понял?

— Ну, освободиться от себя самой. Переступить себя. Научиться меньше истязать себя вопросами.

Он одним глотком выпил Bces что было в стакане, тряхнул головой.

— А почему это вас удивляет? — спросила она. — Взять вот хоть вашу историю с этим Гордоном. То, что на вас свалилось естественно, само собой, мне пришлось постигать на пустом месте. Заставлять себя делать каждый дюйм вслепую. Порой просто страшно подумать, что я так ни к чему и не пришла. А может, «прийти к чему-то» — это тоже не больше чем частица великой иллюзии?

— Как вы можете говорить, будто мне что-то далось естественно? — запротестовал Бен.

— А разве нет?

И тут оно взметнулось в нем, внезапное освобождение от уз, подобно стае голубей, выпущенных из неволи. Вдруг и разом. Не пытаясь остановить или сдержать это в себе — откровенность Мелани и покой этой комнаты, растворившейся в полумраке, придали ему смелости, — он дал излиться всему, что долгие годы таил на душе. Он говорил о своем детстве на ферме в Оранжевом свободном государстве и страшной засухе, в которую они все потеряли; о вечных странствиях, когда отец устроился на железную дорогу, и рождественских путешествиях на поезде к морю; о годах, проведенных в университете, и этом своем нелепом бунте, который он учинил против преподавателя, когда тот велел его другу выйти из аудитории; о Лиденбурге, где он встретился с Сюзан; о недолгом учительстве в Крюгерсдорпе в школе для бедных, откуда они уехали по настоянию Сюзан, не ужившейся в этой глуши среди людей, которые им не ровня; о своих детях — своевольной и удачливой Сюзетте, мягкой и любящей Линде, не оправдавшем надежд Йоханне, агрессивном и необузданном. Он рассказал ей о Гордоне; о том, как Джонатан по субботам и воскресеньям работал у них в саду и как он рос угрюмым и непослушным, а потом связался с сомнительной компанией и пропал во время беспорядков; о том, как Гордон пытался выяснить, что же все-таки произошло, и о его смерти; о Дэне Левинсоне и Стенли и своей поездке на Й. Форстер-сквер; о капитане Штольце с белым глянцевитым шрамом через всю щеку, о том, как он стоял тогда у дверей и все играл апельсином, подбрасывая и ловя, и, поймав, давил его с откровенным чувственным наслаждением; рассказывал, не упуская ни малейших подробностей, обо всем, важном и не имеющем отношения к делу, а просто запавшем в голову, о своей жизни день за днем вплоть до сегодняшнего.

Потом они сидели и молчали. Долго-долго. За окном опустилась ночь. Время от времени в тишину врывались звуки проносившегося мимо автомобиля, далекой сирены «скорой помощи» или полицейской машины, лай собаки, голоса прохожих, но все одинаково приглушенные тяжелыми занавесями и рядами книг, выстроившихся на полках но стенам. Давно умолк Бетховен. И единственное, что нарушало застывший интерьер комнаты, — это кошки. Время от времени они, легкие как тени, двигались украдкой. Или их урчание, когда они, отвоевав любимое место, вылизывали себя розовыми языками, прежде чем успокоенно впасть в свою кошачью летаргию.