Мост через Лету

Мост через Лету читать книгу онлайн

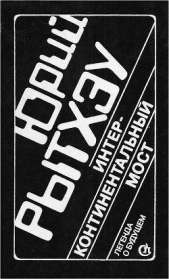

Юрий Гальперин, один из самых интересных русских прозаиков второй половины XX века, почти не известен в России. Три главные его вещи — «Играем блюз», «Мост через Лету» и «Русский вариант» — не могли быть опубликованы в Советской России. Широкому читателю на родине они стали доступны только в середине девяностых, однако потонули в потоке «возвращенной литературы». Это, конечно, несправедливо.

По слову Андрея Битова, «Гальперин тяготеет к той культурной ветви, которая привита к стволу русской литературы Набоковым». Действительно, ироничная, стильная, умная проза Гальперина сравнима по чистоте и мастерству с набоковской; однако, с одним отличием: проза Гальперина теплее и человечнее, она обращена прежде всего к живой и непосредственной эмоции читателя.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Теперь мы оба смутились. И нам хорошо было в этом общем смущении на пустой и холодной лестнице просто стоять и даже не разговаривать.

— Какой?

— Упрямый, — сказала Маша и посмотрела особенно, как никто еще на меня не глядел: так, что внутри все смешалось, затрепетало, взволновалось, готовое выплеснуться.

— Ты смелый.

— Нет, — вдруг сказал я и сам испугался, потому что в тот самый момент, когда она посмотрела, мне стало до ужаса ясно, что я не смогу спрятать в себе сегодняшнее, не по силам мне таить такие вещи, а она добрая и хорошая, и поймет. И дело тут, наверное, было даже не в ней, а просто вдруг стало необходимо рассказать хоть кому-нибудь все, как было, не утаив ничего, чтобы простилось, чтобы сняли это с меня. А иначе как же: прятать, и казаться другим, и обманывать?

Так, повинуясь безотчетному чувству доверия, неосторожному чувству, я выложил перед Машей страхи свои и постыдные сомнения: все, что я выяснил сегодня про себя, благодаря случаю, а, может быть, и не случаю. Но не важно. Главное только то, что случилось, случилось. И я рассказал все, все, все. И когда понял, что добавить нечего, что теперь уже окончательно известно про меня, во всех нелестных подробностях, ощутил вдруг нехорошую пустоту и легкость. Добрые чувства погасли незаметно, словно бы догорели. Я почувствовал себя голым: на каменных ступенях босой, раздетый, беззащитный и дрожащий от стыда и холода.

Мы молчали друг против друга. Она стояла на ступень выше. И я подумал, что теперь нас ничто не связывает. В парадном стало темнее. Из-под двери дуло. Ноги у нее озябли. Она нетерпеливо переминалась на месте, ничего не говорила. Мы оба помолчали еще с минуту.

— Хорошо, что сказал. Уходи.

Маша вернула папку и смотрела с верхней ступеньки, ждала, когда я уйду. Уничтоженный, я стоял у перил и не мог шевельнуться.

Может быть, я не решался сдвинуться с места потому, что боялся показаться смешным. В такие моменты всегда кажешься жалким и смешным.

Она не дождалась. Она резко повернулась и пошла по лестнице вверх, быстро и уверенно. Легкие шаги эхом отдавались в мрачном переплетении каменных маршей. Вот и остановилась. Хлопнула дверь. Я подумал, что на улице меня ждут.

В тот вечер я не готовил уроки. Не читал. Книги пылились и скучали много темных и тяжелых вечеров подряд. Я не прикасался к ним, будто и не замечал. Уроки все чаще оставались неприготовленными. К Володьке Ивлеву не ходил. Он заглянул однажды, мы поговорили. Я обещал зайти, но не пошел. Потом я прогулял школу: ходил на пустырь возле танкового училища, где было стрельбище. Зимой там не стреляли. И весь день я слонялся один среди засыпанных снегом мишеней.

Классная воспитательница Алла Михайловна проведала о драке, ей наябедничали. Она записала замечание в дневник, а потом позвонил директор и вызвал маму в школу.

— В чем дело? — спросил отец вечером, когда мама ушла.

Мы остались одни в узкой, как пенал, комнате. На письменном столе светила лампа. Топилась печь, дверца была распахнута. Блестели золотом буквы на корешках книг. Отец стоял в тени, подпирал плечом угол шкафа и смотрел, как пылают поленья.

Он устал, у него были неприятности. И мама твердила, что не может понять одного: почему он не плюнет на все это. Но в чем дело, я не знал. Они не посвящали меня в свои дела.

— Что случилось? — спросил он и закурил сигарету, пользуясь тем, что мама ушла. — Открой форточку.

Я открыл форточку, хотя было ясно: она сразу догадается, что отец курил. Говорить не хотелось. Но он смотрел с любопытством и внимательно. А меня словно бы подзуживало изнутри.

Я сказал:

— Четверо из нашей школы, ты их не знаешь, пристали к одной девчонке из нашего класса, ты ее тоже не знаешь. Ну, я хотел заступиться… И побоялся. А потом их осталось двое, я и вступился. То есть думал: он там один. Не знал, что их двое…

— Где это было? — спросил он, как будто это имело значение. — Тебе досталось?

— На Разъезжей. А потом они отвалили и мы остались вдвоем. А я взял и рассказал ей про то, как струсил. Вот.

— Зачем? — не поверил он.

— Ну, чтобы честно. Ведь вышло нечестно. Ведь надо…

Я смутился и смешался совсем. Не подымал глаз на отца. И отец не глядел на меня. С удивлением я почувствовал, что он тоже смущен.

— А дальше?

— Ничего дальше. Сказала, чтобы проваливал.

— Нормально.

— Я хотел подвиг… Для нее.

Ясно было, что разговор зряшний, и ничего он не поймет. Думает о своем. Не до меня ему. Но отец выпрямился вдруг. Он вышел из угла. Грустно оживился. Зашагал по комнате.

— Подвиг нельзя для кого-то, — сказал он и опять задумался. — Но по нынешним временам честность — та же смелость.

— Подумаешь… Честный трус!

— Не знаю, — откровенно сказал отец. — Иной раз кажется, с удовольствием подрался бы.

— Нет, па. Драться, это что. Вот решиться…

— Не знаю. В детстве мне драться не позволяла твоя бабушка. А теперь твоя мама. И потом… Все было некогда.

— А на войне?

— Война давно кончилась.

— Все равно. Я трус, папа.

— Не уверен… За драку тебя накажут — переведут в другой класс.

— Ты точно знаешь?

— Директор решил.

— Плевал я на них…

— Большой ты вырос, артист.

Он отвернулся, подошел к окну, отдернул занавеску. За окном светили желтые фонари. Торопились прохожие. Падал снег. Снежинки залетали в открытую форточку. Отец не замечал их. Думал и усмехался. Он смотрел на улицу. В черном стекле, в алых отблесках от пылающих поленьев, перед ним стояло мое опрокинутое лицо.

7

Красный «альфа ромео» с ревом пролетал железнодорожный переезд перед паровозом. Марио выигрывал гонку за гонкой. Девушка плакала в чужом городе на широкой постели, разбрасывала по комнате платья, швыряла туфли в чемодан…

Шесть раз мы смотрели эту картину. В городе шли итальянские фильмы. Нам нравился один из них.

Странные у старика были вкусы: он мог бесконечно слушать Стравинского, ночами читать Куприна, целыми днями заколачивать во дворе в домино.

Он играл на концертах, в кино, халтурил в кабаках. Шла длинная деньга, и он спешил ее размотать.

Мама оставила службу. Мама занималась воспитанием сына, создавала уют. Она была женой артиста — заботилась о настроении, готовила соусы. На жизнь нам хватало пока. Но сколько бы отец ни заработал, он с непостижимым упорством тратил все до копейки: привозил из Риги тряпки, купленные у иностранных моряков, раскатывал на такси, водил друзей по ресторанам, а потом мы сидели на одних макаронах до получки. Но не скучали.

— Ты должен быть осторожнее, — говорила мама. — У тебя семья.

— Времена переменились, — отмахивался отец.

— Все равно, многое еще не разрешают играть.

— Но и не запрещают.

— Это и худо: не знаешь толком, что можно, а что нельзя.

— Все можно! Все! — смеялся отец. — Мы за свое право заплатили сполна… Назад возврата нет.

Рок-н-ролл называли фокстротом, потому что рок-н-ролл исполнять не разрешалось. Двоюродный брат танцевал быстрый фокстрот и вывихнул ногу. Его считали стилягой. Стиляг рисовали в «Крокодиле». Но даже на карикатурах они выглядели симпатично. Двоюродный брат носил кок, яркий галстук и на толстой подошве башмаки. Выгибаясь у микрофона, папа выдувал из сакса быстрый фокстрот.

Фешенебельные рестораны появлялись, как грибы. Музыкантов не хватало. Отец успевал на двух работах. В свободные часы с компанией приятелей шатался по барахолкам. Мама воевала с его пристрастием к подержанным вещам. В Одессе, на Привозе, он купил американские ботинки на толстенной подошве, кожаной и слоеной (семь лет носил), в Василькове за гроши на базаре взял полуразбитый кабриолет «москвич», вбухал кучу денег, чтобы отремонтировать развалюху, и долго носился на нем сломя голову, — через несколько лет проиграл на стадионе, и мама вздохнула с облегчением.