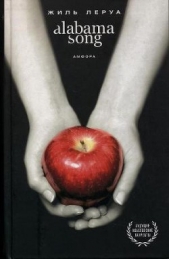

Alabama Song

Alabama Song читать книгу онлайн

Увлекательный роман о жизни Зельды Сейр Фицджеральд, супруги выдающегося американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Книга удостоена Гонкуровской премии за 2007 год.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

О, смотреть, как твой любовник спит, — деликатес для того, кто страдает бессонницей, просто — его медовый пряник.

Его центр, его главное место — это спящая, невинная, сморщенная или еще не остывшая плоть: в начале жизни она невинна, не знает женщин, но потом наступает время, когда, по случайному стечению судьбоносных обстоятельств, она сама дает жизнь или отравляет ее. Как правило, и то, и другое взаимосвязано. И иногда я впадаю в панику при мысли, что Скотт бросит меня в тот самый момент, когда я забеременею вновь, и тогда я испытываю болезненный ужас. Но, боюсь, Скотт не спит ни с кем, кроме меня. И ребенка, которого я могла бы зачать от него, я вынашивала бы лет сто, но вскоре все закончится.

Я сказала, что летчик не стеснялся и не прятался, но это было не совсем так. Жозан упорно отказывался сбрить усы, и поскольку каждое утро я настаивала на этом, он в конце концов признался, что родился с заячьей губой и до сих пор у него остался отвратительный рубец. Мало-помалу этот таинственный рубец стал нашим яблоком раздора. Что за мерзость! Летчик всегда был прекрасен, желанен и был готов делать это всюду: на песке пляжа, в тени сосен и каштанов, на раскаленных солнцем скалах. А теперь я избегала его губ, испытывала почти отвращение и страх. Целоваться не значит ранить!

Имейте в виду, мне и самой прекрасно известно: я не тот человек, который называет что-либо «милым» или «прехорошеньким». Я навсегда останусь дочерью Судьи. Та развратная женщина, которую трахали все и всегда, за исключением первой брачной ночи, на самом деле спала только с двумя мужчинами, причем второй стал ее мужем.

Фиц женился на мне не ради секса: к тому моменту он уже многое попробовал, и не было ничего, что могло бы бросить его в дрожь. Я была для мужа своеобразным поленом, да именно так он и выразился, и одновременно факелом, способным разжечь в нем любовный огонь, как он жаловался много лет спустя лучшему другу — на зовем его Льюис О’Коннор. А тот повторил мне эти слова на следующее утро, чтобы показать, какой властью он обладает над моим супругом. Я посмотрела на этого педика-вояку и ответила:

— Что за глупости, Льюис. Скотт никогда не рифмовалось с hot [4].

О, летчик-француз: в его объятиях я чувствую себя тоненькой веточкой, спичкой.

Я последний раз попросила Жозана сбрить эту ширму из усов. Он поинтересовался:

— Но ты точно не разлюбишь меня?

Я поклялась, что никогда. И не испытала никакого отвращения при виде рубца. Более того, я снова целовала губы любимого. И его член тут же отозвался.

Для нас череда тех далеких дней была бурлящим и грохочущим потоком, который, пенясь, устремляется в бездну, и наше собственное счастье забрызгивало грязью нас самих. И заставляло меня губить душу и сердце в страхе оттого, что все это закончится.

Я знала, что все скоро закончится, но не говорили об этом. Я оставляла Жоза наедине с его опьяняющей любовью, сиюминутной радостью, поскольку этот мужчина был создан для счастья и не стал бы впоследствии печалиться именно об этом счастливом периоде жизни больше, чем о предыдущем или последующем.

Не спрашивайте, откуда я это знала. Знала, и все.

Шпильки кормилицы

Тот парень на пляже, где я сегодня умирала от скуки, сказал мне, что я красивая. И зрелая, если только я правильно поняла его итальянский. Неужели я так быстро постарела? Я могла бы усомниться в его комплименте, если бы только парнишка не положил руку на свою промежность таким доверчивым и наивным жестом, что и без слов стало ясно, насколько он возбужден. Я хотела быть прекрасной, девственной, незрелой и никакой больше. Быть лишь самой собой. До конца. До предела. Что, в общем-то, одно и то же.

Люби меня. Увези меня. «Ti supplico. Amami» [5].

Летчик-француз занимался любовью по-французски, а его свита — по-итальянски. Семья его матери происходила из нищего римского предместья, и когда Скотт сказал мне, что мы на всю зиму поедем жить в Рим, чтобы там, вдалеке от парижских соблазнов, он мог закончить свою книгу, я задрожала, не найдя в себе смелости возразить мужу, иначе он спросил бы меня, почему я не хочу ехать, и ад начался бы снова.

Патти плохо воспитана, — пытается внушить мне кормилица-итальянка, которую мы нашли в Риме и теперь возим с собой; Скотт щедро заплатил ей, чтобы она сопровождала нас на Капри. Я протестую, я хочу выгнать няньку или хотя бы твердо указать ей ее место служанки, но мой голос предательски дрожит. Я сама убегаю прочь, покраснев и заикаясь от волнения.

Кормилица смелеет:

— E’vlziata, la tua bambina [6].

Скотт неожиданно появляется в кухне и хмурит брови. Я оставляю его разговаривать с этой ужасной «доброй женщиной», толстухой, прибывшей с планеты домохозяек.

— Девочка сосет пальчик, это в четыре-то года! E’una vergogna! [7]

— Патти только три года и четыре месяца, — поправляет Скотт.

— И мы любим ее, — добавляю я, чувствуя, как самолюбие постепенно возвращается ко мне. Я покрываю поцелуями пухлые щечки моей дочери и все ее тело, загоревшее во время морских купаний.

Скотт пронзает меня взглядом своих зеленых глаз, в которых раздваивается отражение нашей пухленькой дочки.

— Существует традиция, — продолжает эта ужасная женщина, не поддаваясь, — традиция, проверенная временем. И, между прочим, именно этим и объясняется, что у нас, итальянцев и итальянок, самые красивые в мире улыбки. — (Да что за бред она тут несет? Да у итальянцев из трех зубов двух не хватает!) — Мы мешаем детишкам сосать пальчики, следим за этим с самого рождения, поскольку сосание пальчика навсегда деформирует нёбо и зубки растут криво. От этого есть только одно средство: помешать ребеночку совать ручки в рот. Способ надежный: шпильки кормилицы втыкают в пеленку, в которую завернут малыш, прикалывают ее к матрасу и мешают ребенку дотягиваться ручками до ротика.

Отец нашей дочери возражает на это:

— У моей девочки и так прекрасные зубы и ангельская улыбка. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. В любом случае, мы возвращаемся во Францию. Зайдите ко мне в кабинет, я рассчитаю вас.

Скотт ненавидел Италию. А я, видимо, была плохой матерью: не могла мучить ребенка ради его же пользы. Вернувшись с почты, откуда он телеграфировал своему издателю в Нью-Йорк. Скотт объявляет мне, что мы на полгода остановимся на вилле в Антибе — она чудесная, уверяет он меня, и некто, кого я пока не знаю, рекомендовал нам это место.

— Чудесная… да? — Я тупо смотрю на мужа. Я боюсь, очень боюсь вернуться на место совершенного преступления. Что, если летчик все еще там? Что, если я случайно встречусь с ним? Антиб находится рядом с Фрежюсом.

— Огромная вилла, — настаивает Скотт, — пятеро слуг, которые делают абсолютно все. Оно того стоит.

Но когда он называет мне цену, я вздрагиваю:

— Это разорит нас, Гуфо! Ты разоришь нас…

Я не знаю, хочет ли Скотт доказать что-то мне или же развеять собственную тоску. Каковы его намерения — садистские, мазохистские? Он игрист с огнем.

В соседнем доме живет знаменитая танцовщица. Она никогда не загорает и выходит только по вечерам. Я наблюдаю за ее появлением на террасе, мы приветствуем друг друга взмахами рук; но, если и произношу хотя бы еще пару слов, кроме «добрый вечер», танцовщица закусывает нижнюю губу и возвращается в свой мир тишины и музыки. Она сногсшибательно красива. Самодостаточна. Я бы хотела иметь столько силы для танца. Это даже больше, чем просто энергия, это некое опьянение — чудесное, самый действенный из всех наркотиков, соединяющий воздух и плоть. Танцевать и больше не думать о полетах.