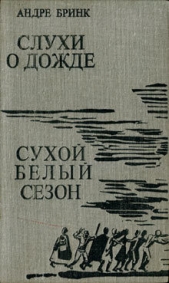

Слухи о дожде. Сухой белый сезон

Слухи о дожде. Сухой белый сезон читать книгу онлайн

Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.

Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.

Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Ну вот, начинается, мелькнуло у меня. Еще одна история.

— Вам-то на что жаловаться? — спросил я с вызовом. — У вас хороший муж, двое очаровательных детей. И самой талантов не занимать.

Она тяжело вздохнула:

— Боже!

Я смотрел на нее, не понимая.

А она сидела неподвижная, уставившись в одну точку. И когда заговорила, в ее звучном голосе появилась еле сдерживаемая страстность:

— И это все, что вы можете мне сказать? — И помолчав, добавила: — Через год мне будет тридцать пять. Вы понимаете?

— Лучшие годы для женщины.

— А по библии — так полжизни. А что я за это время успела? Господи боже мой! Годами сидеть и ждать, и с одной-единственной мыслью: однажды… однажды… однажды… Вы же слышали, как люди говорят о жизни. Вот и вы заговорили об этом. И ведь ждете, чтобы она состоялась, ваша жизнь, наступило это «однажды». И дальше? А дальше вы вдруг осознаете: вот он, ваш звездный день, ваш единственный день. Тот самый, который вы так ждали. И тогда оказывается, что и это не больше чем самый обычный проклятый день. И никогда — слышите! — не будет никакого другого! — Она долго сидела молча и тяжело дышала. Наконец пригубила рюмку ликера и сказала, будто специально стараясь сделать мне больно: — Знаете, я теперь очень хорошо понимаю, почему женщины становятся вдруг авантюристками. Или шлюхами. Просто затем, чтобы убедиться, что ты — живая-а-я, почувствовать это, понимаете вы, почувствовать со всей силой и страстью. И плевать мне, в конце концов, прилично это или нет.

— И что, все действительно так плохо, Сюзан?

Она смотрела на меня и не видела. Будто разговаривала еще с кем-то, не со мной.

— Меня ведь водили на помочах всю жизнь, — говорила она кому-то невидимому, — уверяли, будто я слишком необузданная и поэтому должна, ну как это, контролировать свои поступки. Девочки не должны делать то. Девочки не должны делать это. Что подумают о тебе люди?! Хоть бы скорее вырасти, мечтала я, тогда люди ничего о тебе не подумают. И вот я встретила Бена. Мы с ним преподавали в Лиденбурге. Я и не искала в нем ничего необычного. Но зы-то знаете его. И вот, когда он, бывало, сидел такой спокойный в этом нашем бедламе в учительской, где все вокруг спорят и орут кто во что горазд, я все силилась понять, о чем он думает? Ну и он стал представляться мне непохожим на других, особенным. Он и к ученикам относился не как все, и, где любой ринулся бы в спор, он только одарит человека мягкой улыбкой… Он никогда не пытался навязать мне свое мнение, как другие. Я и вообразила себе: вот человек, которого я ждала. Он понимает людей. Он поймет женщину. Он даст мне возможность жить так, как мне всегда хотелось. Я была несправедлива к нему, как я теперь понимаю. Пыталась вообразить его таким, каким хотела видеть. А потом… — Она умолкла.

— А потом?

— Я закурю, вы не возражаете? — спросила она вдруг, снова изумляя меня, потому что не выносила, когда Бен тянулся, бывало, во время ужина за своей трубкой.

— Конечно, — сказал я. — Можно и мне?

— Пожалуйста. — Она поднялась, пошла к камину, прикурила. И, присаживаясь, неожиданно сказала: — Женщине нелегко примириться с мыслью, что она вышла за неудачника.

— Я думаю, Сюзан, что вы несправедливы к Бену.

Она посмотрела на меня и промолчала. Допила ликер и тут же наполнила себе рюмку. Потом спросила:

— Кто это сказал: людям, боящимся одиночества, не следует вступать в брак?

— Должно быть, человек, который обжегся на этом, — Я старался обратить все это в шутку, но она не приняла моего тона.

— Я до сих пор не знаю его, и это после двенадцати лет совместной жизни. — Ее губы снова чуть скривились. Так, едва заметная складка горечи. — Равно как и он меня. — И, чуть помолчав: — Но самое худшее, я сама до сих пор не разобралась в себе. Я перестала себя понимать.

Она раздраженно затушила недокуренную сигарету и резко поднялась, словно искала что-то в комнате. Из пачки на каминной полке взяла новую сигарету. Тогда я встал, чтобы поднести ей огонь. Я нечаянно коснулся ее руки и почувствовал, что она дрожит. Она прошла к роялю, села, подняла крышку, и пальцы забегали по клавишам, не ударяя по ним, а чуть касаясь. Посмотрела на меня.

— Вот если б я действительно хорошо играла, как бы все могло быть по-другому. Но я дилетант и в этом. Немного бренчу на фортепьяно, участвую в радиопьесах, всякая такая ерунда. А может, я должна успокоить себя мыслью, что в один прекрасный день мои дочери достигнут того, чего не достигла я?

— Вы знаете, что вы красивы, Сюзан?

Она повернулась на табурете всем телом и теперь смотрела на меня, откинув голову и опершись локтями на клавиатуру, острые груди нацелены на меня — в этом было что-то невинно вызывающее. Она так и не подняла бретельку.

— Считается, что добродетель долговечнее красоты, — ответила она с такой злостью, что это повергло меня в недоумение. И, нервно затянувшись, сказала: — Счастливая семья, о которой вы говорили, — это все, что у меня есть. Все без остатка в ней. Ни минуты для самой себя.

— Бен старается помочь. Я заметил. Особенно с детьми.

— Да, конечно. — Она вернулась к столу. — А почему, — неожиданно спросила она, — почему человек позволяет себе опуститься до уровня домашнего животного? Вам не приходит в голову, что я тоже хочу сделать что-то, ну создавать, творить?

— У вас очаровательные дети, Сюзан. Не нужно недооценивать эту свою способность творить.

— Да любая дойная корова, черт ее подери, способна наплодить потомство. — Она вся подалась вперед, и я снова невольно уставился на ее грудь. — Вы не знали, что у меня был выкидыш?

— Но, Сюзан…

— Через два года после рождения Сюзетт. Все думали, что после этого я не смогу больше рожать. А я решила доказать себе, что это ерунда. И родила Линду. Это был какой-то ад. Все девять месяцев. Я уже примирилась, что останусь калекой на всю жизнь.

— Вы выглядите прекрасней, чем прежде.

— Откуда вы знаете? Тогда мы едва встречались.

— Я просто уверен в этом.

— А через пять лет мне будет сорок. Вы способны понять, что это такое? Почему человек должен быть приговорен именно к плоти своей? — Она замолчала, и молчание так затянулось, что я подумал было встать и откланяться. Молча выпили. А когда она наконец заговорила, в ее голосе была обычная спокойная сдержанность: — Меня всю жизнь мучила эта мысль, с тех самых пор, как я начала «развиваться». — Она посмотрела мне в глаза. — Одно время, лет в пятнадцать или в шестнадцать, я верила в умерщвление плоти, ну просто как самая настоящая средневековая монахиня. Очистить самое себя от дурных соблазнов. Бывало обвяжу себя веревкой да еще узлами перехвачу, и ношу под рубашкой вервие это для самоистязания. Пробовала даже бичевать себя. Не сильно, правда. И все в надежде освободиться от грешной плоти.

— Помогло?

Она усмехнулась:

— По крайней мере обхожусь без веревки.

— А как насчет пояса целомудрия?

Ответом мне был еще один непоколебимо спокойный взгляд, и ни слова. Был ли это отказ или приглашение, согласие или самозащита? Нас разделял стол, на котором предательски мерцали свечи.

— А Бен? — спросил я намеренно.

— А что Бен?

— Он любит вас. Вы ему нужны.

— Бен слишком погружен в себя.

— Он хотел, чтобы вы были сегодня с ним.

И снова эта ее мимолетная вспышка ярости.

— Я сделала его тем, что он есть. Хотела бы я знать, что бы с ним сталось без меня. Поди так бы и прозябал в Крюгерсдорпс, даруя милостыню бедным. Ему бы податься в миссионеры. Да только на мне и держится эта хваленая семья.

— Все-таки вы преувеличиваете.

— А как вы думаете, что будет, если я возьму и брошу все? Я вышла за него потому, что верила в него. Так как же он может… — Она запнулась. И продолжала каким-то подавленным голосом: — Не думаю, что я действительно ему нужна. Ни я, ни другая. Что я знаю о своем собственном муже? Если б вы только могли понять…

— Что?

В мерцающем свете ее голубые глаза потемнели. Рука машинально теребила давно свалившуюся с плеча бретельку платья. Затем, глядя мне прямо в глаза, она поправила ее, поднялась, отодвинула стул.