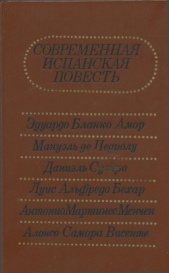

Современная испанская повесть

Современная испанская повесть читать книгу онлайн

Сборник отражает идейные и художественные искания многонациональной литературы Испании последних десятилетий. В нем представлены произведения как испаноязычных писателей, так и прозаиков Каталонии и Галисии. Среди авторов — крупнейшие мастера (Э. Бланко-Амор, А. Самора Висенте) и молодые писатели (Д. Суэйро, Л. Бехар, М. де Педролу, А. Мартинес Менчен). Их произведения рассказывают о сложных проблемах страны, о социальных процессах после смерти Франко.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

1

2

шлое отошли те вечера, когда я мог дарить жене цветы: маргаритки, анемоны, львиный зев, она так любила их, другие были времена, нас соединяла такая близость, теперь кто бы мог подумать, она даже не ждет меня, когда я возвращаюсь, по лицу ее не пробегает проблеск робкой радости, ба, одиночество, единственный мой спутник [168]… А дальше идет, очень медленно, останавливаясь у всех витрин и на всех перекрестках — смесь любопытства и тревоги в каждом движении, — добрая сеньора, которая не знает толком, есть у нее родичи в Тукумане, или где там, по ту сторону океана, да, вот именно, нужно, наверное, пересечь океан, чтобы повидаться с ними, интересно, что за места, говорят, там вечная весна, вот хорошо‑то, уж получше, чем здесь, извольте мерзнуть по распоряжению властей, как же, экономия энергии, все время сижу дома одна — одинешенька, пока муженек порхает с конкурса на конкурс, конкурсы литературные, и то слава богу, ясно, а какие еще, стишки, и стишки, и рассказы тоннами, словоизвержение, и больше ничего, мне от всей этой литературы радости мало, те гроши, которые ему перепадают, если вообще перепадают, потому что в половине случаев… но что уж там, против судьбы не попрешь, не могли же мы оставаться в родном селе, кто там станет жить, а потом, с его политическими поползновениями… кто его просил соваться в политику, ладно, политика, сплошные неприятности, интриги, притворство — это и есть политика, хотя, когда объявляют очередной конкурс и он — член жюри, люди посылают ему разные разности, то сигары, то недельную контрамарку в «Ла — Манга» или в «Салу», и не забудь про ужин, всегда устраивают ужин после присуждения премий, после раздачи лавров, как говорит Рикардито, шикарный ужин, силища, как говорит тот же Рикардито, такой размах — и там министры, и тут министры, и каждый с супругой, ну вот и завязываешь полезные знакомства, позже пригодится, когда мальчикам понадобится протекция, а как же, мои мальчики будут заниматься чем- нибудь серьезным, важным, чтобы в селе все полопались от зависти, они будут банкирами, да, банкирами, и генералами, и нотариусами, и будут всегда побеждать на всех литературных конкурсах, но только боюсь, что на здешний нюх от нас еще попахивает деревней, я уже не раз ловила всякие замечаньица здешних бабенок, тоже мне, строят из себя дурочек и хихикают над вами у вас за спиной, я думаю, все из‑за чего — из‑за того, что их мужья, или кто они им, не получили голоса Рикардито, потому что Рикардито, что правда, то правда, может, чего другого ему не хватает, но уж добропорядочности и вдумчивости ему не занимать… он не из тех, к кому можно подмазаться, только поглядеть на него в те дни, когда он занимается конкурсными делами: разгуливает по коридору, спорит вслух сам с собой, все взвешивает, приз‑то — деньжища, потом нагуляется, сядет, давай внюхиваться в рукописи, даже заметки делает в тетрадке с кожаной обложкой, а рукописи‑то, бедняжечка: много таких, которые написаны от руки, почерк жуткий; я уж знаю: когда он скажет: «Торчком, торчком, вот у этого все, что надо, торчком,!» — значит, у него в руках рукопись, которая получит премию, можно не сомневаться, а ведь эти типы, участники конкурсов, чего не наговорят… но я вот о чем думаю: сколько разговоров про всяких знаменитых поэтов и драматургов, а уж прозаики — те вообще сверхзнаменитые, а потом начнется, как сегодня, этакая дискуссия о сардинах, нам и не пикнуть, как со мной за столом было, когда мне пришлось слушать этого профессора, сам полоумный, косит на оба глаза — и еще хочет, чтоб я поверила в его байки про житие и чудеса этих проклятых водных тварей, рыбы они, или кто там… ладно, хорошо, Рикардито мог бы устроиться рядом со мной, а не за другим концом стола, возле стюардессы, она мне доверия не внушает, какое там доверие, так и стреляет глазками, придется мне взять его под постоянное наблюдение, как больного в больнице, ты гляди, нашел, ох эти прилипалы, а он случая не упустит, настоящий жеребец, Иисусе, ну и муж… мамочки, какая потрясающая витрина, какие пальто, какие ансамбли, какое все, а мне их не носить, мне бы так пошло, прямо роскошь, но мне на роду написано носить такие вот второсортные тряпки, небось с первого взгляда видно, что одеваюсь в дешевой лавочке, у меня сумки все потертыа про воротник уже не говорю, совсем облез, мне говорили — лисица, да, как же — кролик, и пойди утрись, в общем, пока на этих конкурсах будут платить так мало, а мальчишкам и то нужно, и это, и за все выкладывай денежки, и немалые… А на последнем конкурсе что было, да уж, кому переживать — мне, отправляется Рикардито в добрый час на этот конкурс, а уж измучился — чернильным потом изошел, конечно, у нас же все — Сервантесы, а потом организаторы отделались серебряной пепельницей, Рикардито говорит, работы знаменитого ваятеля, только мне это — тьфу, чудненько, милый, чудненько, но от того, что пепельница такая шикарная, сыт не будешь, и одет не будешь, и с нужными людьми не сойдешься, и на улице на тебя не будут смотреть по — особому, ты мне скажи, я что, себе на шею ее повешу — а может, повесить, а? — в общем, ну и люди, ох, мои родные края, если бы не политика, сплошная путаница эта политика, а ведь Рикардито раньше был в семинарии, почему и пользуется таким авторитетом, так что жаловаться нечего… И Рикардито с женой удаляются, улыбаясь, он заранее смакует бесчисленные поэмы, которые должен проглотить, хоть и с риском подавиться, до конца месяца осталось всего ничего, а на какое количество рекомендательных писем нужно ответить, самое лучшее было бы заказать в типографии единый образец, тут пропуск для обращения, там формула прощания, и отмерить в нужном количестве похвалы и сожаления, еще бы, сколько пилюль надо подсластить… И также теряется в толпе прогрессивный попик, икает весьма благозвучно, тремоло, срываясь, дает петуха, отхаркивается, рыгает, его слегка пошатывает, отрыжка отдает напитком, заключившим обед, и излишком съеденного, он с трудом ориентируется, эти пройдохи намеренно вводят меня в конфуз, я не любитель потешать публику, как же, все считают своим долгом сказать нечто дону Руфино, попику с писклявым голосом, что за паразиты, они мне всю тонзуру проели шуточками по поводу моего голоса, они‑то сами кто: Каллас, Беньямино Джильи, — сплошные шаромыжники in puribus [169], живоглоты, а уж дамы- то… лучше промолчим, не будем трогать знатных сеньор, что трапезничали со мною нынешнего дня, из них так и брызжет пагубная зависть, сочится из всех пор, может завести бог весть куда, в наши дни утрачено всякое уважение к чему бы то ни было, утрачены все моральные ценности, как много значило быть священником еще несколько лет назад, совсем немного лет назад, такое удовольствие, такая ответственность, что ж, не все коту масленица, в чем состояла ответственность — в том, что священники делали погоду, теперь с утра до вечера слушай галиматью насчет национал — католицизма, до звона в ушах, открыли Америку, а вся суть в том, что без такой подмоги, как на ционал и те де, откуда могли бы взять все эти неучи то, чем разжились теперь, этот тип, герой дня, должен был бы улицы мести при его‑то умишке, не было бы ему ни сделок, ни орденов, ни кафедр, ни образцовых предприятий, ни ежегодных банкетов, ни речей, последнее было бы не худо, запретили бы речи указом, ну и ахинею несет этот тип, поневоле станешь прогрессивным, беда в том, что задают тон хамы и троглодиты, но, разумеется, теперь все такие демократы, дальше некуда, и нечего уповать, что признают — да, мол, именно национал — католицизм сделал поворот в сторону демократии раньше, чем кто бы то ни было у нас в стране, разве не так, что, дошло наконец? — сам не знаю, чем занять нынешний вечер, по правде говоря, на сытый желудок я плохо соображаю, мне требуется длительный отдых, точь — в-точь как удавам, ни малейшего желания забивать себе мозг молитвами и проблемами толкования текстов, у меня голова отяжелела, а может, задница, пристойно ли так выражаться, задница, ничего себе, что общего между поименованной частью тела и временами латинских глаголов или квадратным корнем из пи, ладно, поищу‑ка кинотеатр с непрерывным показом и посижу часок — другой, забуду нудные речи, разговоры, якобы случайные встречи с целью выклянчить какие‑то льготы, представления к повышению, рекомендательные письма, поблажки на конкурсе, при соискании должности, при таможенном досмотре, при поступлении в учебные заведения и в полицию, да уж, средняя буржуазия, много нам радости от ее морали, ого, вот здорово, здесь идет «Скромное очарование» [170] он, он, то, что надо, бегу, говорят, там есть один епископ, которому убрать какого‑нибудь типа — все равно что зажечь свет, или нет, он помешан на телевизионной шумихе, посмотрим, так ли оно, и заодно забуду все эти подначки, которыми донимал меня во время обеда красавчик Тимотеито, хотя этот священник из их деревни, этот священник… этот священник… И тащится медлительно, шаркая по плитам тротуара, старичок — вдовец, где он будет обедать завтра, к кому пристроится, всем им грош цена, свора межеумков, вечно шляются по приглашениям, парадным обедам и прочим дурацким мероприятиям, мертвый груз, считают, раз они платят налоги, с них взятки гладки, ничто им не свято, заняты од ним— подсчетом прибылей, прибылей от своих ученых званъиц, от телефонных компаний и гидроэлектростанций, где они служат, а в расходы, соответствующие этим прибылям, пускаются раз в году, может, отважатся на групповой тур в Лондон, в Париж, скопом, они же овцы, купят себе какую‑нибудь дерьмовиночку на Оксфорд — стрит, в индийской, марокканской или ливанской лавчонке или в лавчонке, которую держат старики испанцы из красных, те, у кого хватает ума не возвращаться, и с деръмовинкой в чемодане приедут домой, усталые и еще более отупелые, чем до отъезда, и снова давай копить, чтобы наскрести такую же суммочку к следующему отпуску, а пока время не подошло, ведь листки календаря сменяются медленно, бегают парочками туда — сюда, может, пойдут вместе на порнофильм, а потом, когда лягут в постель, ими завладеет ощущение стыда, скованности, эротической неуклюжести, и они в торжественном единодушии будут именовать это чистотой, таинством, потребностью продолжать род с благословения божия, безудержное лицемерие, а сами — бездушные твари, только подумать, когда случилось все это с моей бедной женой, когда она утонула в бассейне, никто не сумел подхватить ее вовремя, сделать ей искусственное дыхание, ничего, ничегошеньки, а ведь посетители все были народ дошлый, побывали кто в Сохо, кто на Монмартре, мастера уклоняться от уплаты подоходного налога, да и других налогов тоже, если получится, и при этом не пропускают богослужений в положенные дни, вот так, и ни у кого не хватило смекалки отнести ее в пункт скорой помощи или вызвать врачей по телефону, чем охать в ужасе и болтать чепуху в неограниченном количестве, так что надо мстить им, все это — сволочь из дискотеки, способная лишь на крокодиловы слезы, и — ф-ф, банкеты, чековые книжки, меха, пусть платят, пусть платят, я всегда буду кормиться за их счет и восхвалять их вонючее суесловие, чтобы они плели все ту же околесицу, чтобы в истории золотыми буквами запечатлелись их убогие литературные вкусы, их пристрастие к пустопорожнему и бессмысленному образу жизни, их вульгарность и пошлость, пусть платят за ужины, за обеды, за банкеты и за кофе с крендельками — даже ценой собственной жизни, собственной карикатурной жизни, им не расплатиться за тот великий вред, который причиняют они своей мошной и своей псевдоученостыо, о да, да здравствует наш среднебуржуазный богомольный охламон с университетским образованием, и с родословной, и с ценными бумагами, и с «Дон Кихотом» ad usum delphinis [171], ага, вот ресторанчик, где полно народу, играем свадебку, туда! Наверняка найдется кто‑нибудь с гвоздикой в петлице, хотя, конечно, они не так огвоздичены, как та компания, с которой я только что расстался, а герой дня — вот уж выдающийся проходимец, все, кто был в тот день в бассейне, принадлежали к тому же разряду: туристы, раздушенные снобы, по — воскресному разряженные и распираемые газами, презрительная и высокомерная публика, покачивают головой в такт любой мелодийке, доносящейся из радиоприемника или из транзистора, с которым не расстаются, они успели только тупо позлословить: почему это она одна, а с кем она, а кто муж, да есть ли муж вообще, тонуть среди бела дня, и вдобавок в выходной, охота причинять людям беспокойство, и больше ничего, ох уж эти женщины… да здравствует невеста, будем есть и пить, а потом ляжем спать, а завтра будет как бог рассудит… И замирает ошеломленный многоголосьем лавок и рекламы, приманками жизни, мельканьем прохожих, что вслух разговаривают сами с собой, бесцельно расточая пыл деятельности, — замирает ошеломленно достойный начальник отдела Гонсалес, не дает покоя боль в сутулой спине, а еще того пуще — артрит, и, видимо, он должен тщательно продумать дорогу до дома, потому что дает зпать о себе простата, он бредет, обсасывая свои мелкие заботы, сиюминутные проблемки, а память тем временем зудит, холера, сколько хлопот с детьми, наступит время, когда им придется подавать на конкурс, у нас, куда ни сунься, везде надо подавать на конкурс, и шеф может пособить мне, подтолкнуть их, они‑то у меня — не светила, ему ничего не стоило сколачивать конкурсные комиссии по собственному усмотрению, когда он устраивал своих щенков, он их в основном уже распихал по местам, и по очень хорошим, мои‑то не составят им конкуренции, я заранее позаботился, чтобы они специализировались в других областях, на какое бесстыдство он способен, на какие махинации, на какие подтасовки, лишь бы все получилось к его выгоде, — и даже на какие угрозы; естественно, за время диктатуры — долгие годы и долгие невзгоды — он основательно нагрел себе руки, этот дядя, мастер молиться на показ, куча дегей, прямо хоть в алькальды выдвигай, он и теперь еще мгновенно сатанеет, когда кто‑нибудь решается просить у него то, на что имеет неоспоримое право, сколько лет он распределял доходные места и извлекал из них выгоду по собственному благоусмотрению, конечно, теперь его трясет, когда люди говорят громко и требуют своего, и он делает кислую физиономию и здоровается сквозь зубы, милостиво щадит вам жизнь, а сам упивается собственной желчью и оголтелой озлобленностью, теперь ему не так часто представляется случай выдать истовую молитву на публику и покрасоваться в крестном ходу, силы — душе — дарующем, придется ему собрать все свои силы, чтобы остаться на виду, но он найдет верный способ, не сомневаюсь, найдет, ладно, что точно, так это то, что он по — прежнему останется у кормушки, огромная квартира, низкая квартплата, дом с особой охраной, льготы по многодетности, особые привилегии в ряде учреждений, синекуры, национальная слава, при таком раскладе раскошеливаться время от времени на банкет, ах ты мой бедненький, денежки на банкет тоже небось пройдут по какой‑нибудь смете, потому что свой карман он… и при этом изволь восхвалять везде и всюду и в любое время суток его плодотворный труд, его человечность, его преданность ближним и родине, а между тем… так и хочется послать и его самого, и его родину к чертям собачьим, но, в конце концов, сколько еще осталось жить, в бронхах сплошной свист, а уж ноги… — А, кондитерская! Куплю- ка малышам булочек с кремом, их любимое лакомство, я сунул в карман несколько гвоздик, в воде они оживут, им немного нужно, чтобы ожить, мальчуганы смогут вообразить, что тоже обедали вместе со мною… И рука об руку идут без определенной цели, ненадолго останавливаясь время от времени, с таким выражением лиц, которое бывает при беседе неторопливой и прочувствованной, доверительной, Долоринас и Марио де ла Луна, женщину вдруг стали волновать проблемы потустороннего мира и духи, что возвращаются на землю по зову дона Марио и дают советы, как сводить концы с концами, разрешают жутчайшие семейные тяжбы, кошмар, а не тяжбы, исповедуются только тем людям, которых знали и любили, и рассказывают им — запросто, посмеиваясь, — какие они были обманщики, лицемеры, как подавляли свое естество во всех — ну буквально всех — всех — отношениях, исторические деятели никогда не появляются, во всяком случае, дон Марио не располагает властью привести в сборище своих Гитлера, Кромвеля, Чингисхана или хотя бы Годоя либо Хосе Антонио [172], а все‑таки как‑то раз на одном съезде спиритов ему удалось выйти на контакт с Карлом Марксом, но тот не сказал дону Марио ничего нового, До- лоринас зря надеется, что ей удастся поболтать с королевой Изабеллой Католической [173], Жанной д’Арк или генералом Примом, не говоря уж о Распутине, а какое она получила удовольствие, когда читала его историю выпусками в газете или слушала, затаив дыхание, серию радиопередач. «Святая Тереса? Вы говорите, святая Тереса, дон Марио? Что за нелепость, как это я буду разговаривать со святой Тересой? Нет, нет, знаете ли, святые меня не очень- то интересуют, дон Марио, поймите меня правильно, они мне внушают почтение, и все. А ваше толкование моего сна мне не нравится, так и знайте, придется вам в ближайшее время придумать мне что‑нибудь другое» — и До- лоринас прощается, сконфуженная, в трепете, клянет почем зря этих самых духов, они ведь с самыми благими намерениями могут дать маху и сказать нечто такое, чего незачем говорить в присутствии того, кому незачем это знать, лучше уж не мутить воду… «Что такое, что я вижу? Кто‑то увозит Лурд в лимузине сто двадцать семь, белом, шикарном, у типа за рулем ряшка плейбоя, какая мастерица темнить эта тихоня, я‑то думала, девчушка…» И без конца прощаются Николас и Тимотео, обмениваясь рукопожатиями, и похлопываньем по плечу, и многочисленными «парень», и «ходок», и «дядя», и двусмысленными шуточками, поминают «цеппелины», и тесты, и самолеты, и поезда, суют друг другу и листают туристические проспекты, которые прихватили в вестибюле ресторана, Париж, Рим, Лондон, Будапешт, Прага, и никак не могут выбрать какой‑то определенный маршрут: «Слишком много музеев и слишком мало дискотек, ну, и этого самого, а?», а в сущности, живого в них — только эта рядящаяся в разные одежды вечная боязнь: отъезда, движения, боязнь потерять форму или ногу, а может, боязнь извечного ощущения отчужденности в незнакомом городе, где гово рят на непонятной тарабарщине и не видно привычных лиц, и — «Парень, а что потом мы будем делать, подумай хорошенько, может, ограничимся тем, что запишемся на один из этих маршрутов с гидом по Лансароте или побережью Уэльвы. Очень дешево, по слухам», «Ты обратил внимание, как выпендривается фотограф?» — и на стоянке они еще будут обсуждать свои машины, гул мотора, тем пературу, ход, не машины, а жестянки по сравнению с мощной «вольво» четы Риусов, Густаво и Пакты, которые весь обед только и делали, что холодно улыбались, кивали и напыщенно подчеркивали свою отчужденность, свое превосходство и свою всесокрушающую снисходительность. «Хо, как ты засалил книженцию дона Карлоса, эй». — «Ага, точно, и надпись, слово в слово как у тебя, — хоть клади на сковороду. Вон какое пятно жира…» И Луиса, торопливо просеменившая к автобусной остановке, стоит, выжидает; Луиса, перезрелая, но очень миловидная ягодка, такая молчаливая и сдержанная, вид озабоченный, может, припоминает, куда засунула вязальный крючок, есть ли вода в поилке у птички, вода и листок салата и кормушке и вытерта ли пыль на пианино, на рамочках, на этажерке для нот, где жухнут партитуры, и она пропускает два — три автобуса, чтобы никого из знакомых не осталось поблизости, чтобы все разъехались, и, внезапно расправим плечи, преображенная, перебегает улицу, берет такси и уезжает в направлении, противоположном тому, которым поехала бы в автобусе, она знает, куда едет и зачем, ей жарко, пульс колотится напропалую, до боли, и до боли тревожно, все тревожнее, он придет, да, снова придет, нужно взять от жизни то, что жизнь предлагает, на то она и дается, если бы сослуживцы вдруг узнали, и думать не хочу, вот посмеялись бы, злые они, по — моему, злые, но сами того не сознают, иногда мне хотелось бы покончить с этим потоком яда, заткнуть бы каждому рот цветком, или птички сели бы на губы им и на уши, и простить их, глупеньких, простить их… И Лолина, секретарша, и Мария Хосе, стюардесса, присаживаются за столик в кафе со странным англоязычным названием, глядят в окно на прохожих, снующих мимо, на столике коктейль, и одинаковое у обеих, но обеим неведомое горе обволакивает их и разделяет, и обе втайне раскаиваются, что сели вместе, и но знают, как выговорить простую фразу: «Прощай, до следующей встречи!», а может, боятся, что почувствуют себя одинокими, когда завернут за угол, или ступят па мраморные ступеньки лестницы, или начнут готовить себе еду, полуфабрикаты в специальной упаковке, не пахнущие стряпней, не напоминающие о песенках, которые хозяйка мурлычет в кухне… «Подруга, хорошо, что пришла Росенда, украсила нам обед, бедная сеньора, такой свинский язык, такая потешная, и, заметь, покойничек был из членов семьи, а будь он из чужих…» «Гляди, вон шествует победоносный ветеран войны, ать — два, ать — два… Обрати внимание, как чеканит шаг».