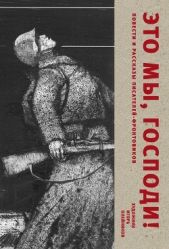

Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков

Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков читать книгу онлайн

Книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все авторы произведений — писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Повести и рассказы участников войны — о человеке один на один со смертью, когда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему. Это дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт.

Для этой книги известный художник Игорь Олейников создал 35 уникальных рисунков. Книга для взрослых с иллюстрациями — прекрасный подарок всем любителям художественной литературы. И прежде всего — подарок для всех, кто хочет знать и не забывать правду о войне.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Вперед! — с пистолетом в руке яро требует Сахно.

Иду, иду. Я и сам чувствую, что надо идти! Надо вырваться из этого проклятого поля. И как можно скорее.

С еще большей, чем прежде, осторожностью я шагаю по снегу. Мой сапог грузнет до голенища. Раненая стопа в рукаве неуклюже загребает снег. Катя отправляется следом.

Сзади опять раздается голос Сахно:

— Дистанцию! Дистанцию!

Девушка огрызается, но приостанавливается, позволяя мне отойти дальше. Правда, мне вовсе не хочется отрываться от них. Как-то вместе со всеми спокойнее. Стараясь шагать как можно осторожнее, я осматриваю перед собой снег. Чужих следов тут, кажется, нет. Кое-где снег спрессован метелью до твердого наста, и я невольно выбираю ногами эти места. На них мне спокойнее и не так грузнут ноги.

Исподволь укрепляя в себе уверенность в удаче, я перехожу гривку бурьяна, в которой, тихонько пересыпаясь, шуршит снег, и оглядываюсь. Уже не видно и будки обходчика. Мы в лощине. Надо бы идти быстрее, но боль в ноге не дает шагать шире. К тому же со стопы сползает рукав. Остановившись, чтобы подтянуть его, я наклоняюсь и вдруг застываю в ужасе. Моя рука сама по себе, словно обжегшись, испуганно отдергивается. Из снега возле ноги, смертоносно напрягшись, торчат в стороны три проволочных усика. Между ними, словно шляпка гриба, выпирает из-под снега круглая зеленоватая крышка «шпрингмине».

Почувствовав, как похолодело внутри, я резко отстраняюсь. Но выпрямиться уже не успеваю. Трескучий взрыв гулко раскатывается сзади. Осколки или комья снега жестко хлещут по полам моей шинели. Я едва удерживаюсь, чтобы не опрокинуться на те предательски вытянутые усики.

Какую-то секунду затем я медлю, хотя уже знаю, что произошло страшное. Но я не могу оглянуться сразу, так как это сверх моих сил. Смысл того, что случилось, будто издалека, медленно доходит до моего сознания. Только через какое-то время, преодолев оцепенение, я поворачиваюсь. Невдалеке с Юркой на сгорбленной спине, широко расставив ноги, стоит немец. За ним, ссутулясь, ждет чего-то Сахно. А между ними и мною корчится на снегу Катя.

Ноги мои вдруг наливаются неодолимой тяжестью. С усилием и необыкновенной осторожностью я вытягиваю из снега раненую стопу, затем сапог здоровой. Переступаю назад — след в след. Затем, высоко поднимая колени, ступаю еще. Нет, пока не рвет. Тогда, немного осмелев, бросаю взгляд на Катю. Там снова черная копоть на снегу. Комья земли. Катя, беспорядочно перебирая вокруг себя руками, кажется, пытается встать.

Меня охватывает гнев. Гнев против Сахно. Ведь это он виноват во всем. Он погубил Катю! Захлебнувшись от обиды, я порываюсь к капитану, но все мои намерения гасит Катя. Девушка судорожно поднимает навстречу свое широкое, теперь особенно некрасивое лицо. Его перекашивает гримаса боли. Зубы у нее сжаты. И внутри глохнет стон.

— Катя! Катюшенька! Катя!..

Упав перед ней на колени, я хватаю ее за плечи, потом за талию. И вдруг понимаю: ноги! Из рассеченного осколками валенка льется на снег теплая кровь. Другого валенка нет вовсе. Впрочем, нет и ноги до колена. Страшный, измочаленный взрывом мокрый обрубок. Ватные штаны и полы полушубка безжалостно иссечены осколками. Из множества дыр торчат клочья ваты и шерсти.

К нам подбегает немец. Дрожащими руками я приподнимаю девушку. Но что с ней делать? Кровь льется по моим рукам, в рукава, на шинель. Немец также беспокойно суетится и бормочет:

— Римен! Римен!

Он подает мне узкий брючный ремешок, и я понимаю: надо наложить жгут. Катя, сжав зубы и подавляя стон, закидывает голову, но молчит. Ее лицо на глазах белеет и быстро покрывается мелкими капельками пота.

Суетливыми движениями озябших рук я кое-как перетягиваю над коленом то, что осталось от ее ноги. Немец тем временем отстегивает, ремень от моего карабина. Этим ремнем мы кое-как обкручиваем вторую ногу, в валенке. Потом я вскидываю голову. Напротив, опираясь рукой о колено, стоит Сахно.

— Ну, доволен? Доволен? Ты этого хотел?

Сахно резко выпрямляется. Быстро оглядывается вокруг и молчит. Но я вижу — глаза его расширяются и как-то глупеют, теряя свое всегдашнее выражение властности. Он растерялся.

Но тут же волевым усилием он превозмогает себя и опять становится прежним — суровым и решительным.

— Замолчи! — с тихим бешенством шипит он и приказывает: — Бери Катю! Живо!

Да, пожалуй, надо уходить. Два взрыва на минном поле вряд ли остались незамеченными. И я подчиняюсь Сахно, уже зная: на мины мы больше не пойдем.

Опершись на карабин, я наклоняюсь. Сахно с немцем взваливают на меня обмякшее тело Кати. Затем они подбегают к Юрке, который покорно лежит на снегу. Его берет на себя Сахно. Я не совсем понимаю, что он задумал. Видно, не понимает этого и немец, которому капитан что-то объясняет.

Наконец догадавшись, немец налегке отбегает пол сотню шагов и оглядывается. По его следам медленно трогается Сахно.

За ним, опираясь на карабин, я.

По неглубокой впадине мы тащимся назад, к железной дороге.

Глава тридцать третья

Но за железной дорогой по шоссе движутся немцы.

Мы их не видим за насыпью, однако еще издали слышим: множество машин без конца ревет, гудит, воет моторами, сигналит — рвется из Кировограда. Они отступают. Но куда деться нам?

На счастье или на беду нам попадается труба.

Мы заползаем в ее бетонный туннель и обессиленно падаем в самом начале. Труба широкая, почти в рост человека. Внизу пласт спрессованного снега. Тут очень ветрено, пронизывающе холодно. Зато с шоссе нас не видно.

Опустившись на колени, я сваливаю с себя Катю и тут же падаю сам. Сзади на свежем снегу — мелкие пятна крови. Полы моей шинели также в подмерзшей крови. Катя просто истекает кровью. Глаза ее широко раскрыты, но зрачки все время закатываются. Ее надо перевязать. Но перевязать нечем. Санитарную сумку мы в спешке оставили в поле, на месте взрыва. Чтобы как-нибудь помочь девушке, я вконец замерзшими руками начинаю расстегивать снизу ее полушубок. Там также все в крови. Катя как-то сжимается, руками упрямо придерживает полы. Глаза ее умоляюще, почти в страхе глядят на меня.

Я снова настойчиво расстегиваю на ней полушубок, но девушка сводит колени, подтягивает их к животу и сжимается.

Я не понимаю ее и вопросительно гляжу на немца. Тот, стоя на коленях, пристально смотрит в другой конец трубы, где с пистолетом в руке замер Сахно. У наших ног на снегу тихо стонет Юрка.

— Капитан! Капитан! — приглушенно зову я.

Катя вдруг начинает дергаться и протестующе мотает головой. Кажется, я начинаю понимать ее. Но это уже черт знает что!

— Перевязать надо! — говорю я. — А ну пусти руки!

Пригнувшись, по трубе пробирается Сахно. Катя еще больше сжимается и дрожит всем телом.

— Вот, не дается.

— Да? — поглядывая на выход и, видимо, думая о другом, переспрашивает Сахно.

Катя расслабляется. Серая тень ложится на ее еще недавно краснощекое лицо. И тут я понимаю: она умрет! Но это нелепо и противоестественно — погибать девушке, если мы, трое мужчин и солдат, остаемся живыми!

— Катя! Катя! Что ты делаешь? — начинаю я невнятно упрекать ее. — Ты что — стыдишься?

Катя прерывисто, тяжело дышит и умоляюще смотрит на меня. Кажется, она слышит, только говорить не может. Потом взгляд ее устремляется куда-то в сторону и останавливается на немце.

Я догадываюсь:

— Он, да? Пусть он перевяжет? Да?

Катя протяжно выдыхает и расслабляется. Глаза ее медленно закрываются. Я не знаю — или это согласие, или, может, силы насовсем оставляют ее. Почти в испуге я зову немца:

— Ком! Перевязать! Бинтовать, ферштейн?

— Я, я.

Немец начинает торопливо расстегивать на ней одежду: полушубок, ватные брюки — окровавленные, иссеченные осколками клочья. Катя тихо лежит, безразличная к его прикосновениям, и я начинаю помогать ему. Вдвоем мы, не стесняясь, обнажаем Катино тело — окровавленное, израненное девичье тело, которому уже не жить. Это я понимаю сразу, с первого взгляда.