Липяги

Липяги читать книгу онлайн

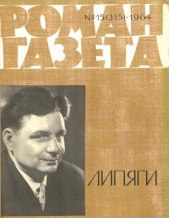

…В своем новом произведении «Липяги» писатель остался верен деревенской теме. С. Крутилин пишет о родном селе, о людях, которых знает с детства, о тех, кто вырос или состарился у него на глазах.

На страницах «Липягов» читатель встретится с чистыми и прекрасными людьми, обаятельными в своем трудовом героизме и душевной щедрости. Это председатели колхоза Чугунов и Лузянин, колхозный бригадир Василий Андреевич — отец рассказчика, кузнец Бирдюк, агроном Алексей Иванович и другие.

Книга написана лирично, с тонким юмором, прекрасным народным языком, далеким от всякой речевой стилизации. Подробно, со множеством ярких и точных деталей изображает автор сельский быт, с любовью рисует портреты своих героев, создает поэтические картины крестьянского труда.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Авданя сунул папиросу в рот, пососал ее, подымил и продолжал:

— Постучал. Долго никто не подходил к окну. Потом выглянула баба… увидала валенок под мышкой у меня, испугалась. Но уговорил — открыла. В доме старуха еще, мать ее. Вдвоем они взялись за мою ногу. Женщина та, везет же мне! — Авданя подкрутил усы, — при больнице до немцев работала, а как немцы пришли, хворой прикинулась. Ну, раз в больнице работала, кое-какие лекарства были. Она лекарством рану присыпала, бинтом обвязала… Чаем меня напоили — да в подвал. Два дня так-то. А потом наши пришли. В госпиталь меня, как все равно бойца, на фронте раненного. И вот она, — Авданя помахал левой ногой, — здоровее, чем у молодого!..

— А из тех, кто с обозом уехал, так никто и не вернулся?

— Так никто и не возвернулся… Ни из наших, ни из хворостянских. Один я только немцев обманул…

…Пока Авданя рассказывал, обоз наш незаметно миновал дом Змейки и поднялся в гору, на площадь.

Перед воротами пожарки, раскрытыми настежь, разгуливали голуби. Они не улетели даже и тогда, когда мы подъехали к самым воротам.

Авданя спрыгнул с козел и, бросив вожжи на круп лошади, проговорил:

— Так ты, крестничек, того… коли будешь писать, умолчи про сегодняшнее-то.

— «Во весь рост!» — пошутил я.

— Какое уж! — отмахнулся Евдоким Кузьмич. — Ты сделай так… — Он выставил перед собой полусогнутые руки и помахал ими сверху вниз. — Как бы это сказать… ты округли!

— Обобщить, значит?

— Во-во! — В глазах Авдани заиграли огоньки усмешки. — Ты же знаешь, как это делать. На то и учен небось…

Дверь с проулка

После того как братья разломали нашу избу и перевезли ее на станцию, в Липягах нас, Андреевых, осталось двое: я и сестра Мария Васильевна. Мария старшая у нас, да еще к тому же единственная в семье дочь. Мы, братья, росли в мальчишеских заботах; сестра держалась в сторонке, обособленно.

Маша рано вышла замуж, причем вышла на другой конец села, и, видно поэтому, в детских воспоминаниях с нею связано очень немногое. Разве и помнится только свадьба ее: приход сватов, варение браги, пляски пьяных мужиков и баб, дружки, продажа сундука, плач матери на расставанье с дочерью… — и все, нет больше у нас Маньки…

Казалось бы, что ж тут такого — переехала Маша с одного порядка на другой: небось одно село-то! Однако виделись мы теперь редко. Некогда было сестрице разгуливать. Бабьи заботы-хлопоты как-то сразу поглотили ее. Больная свекровь в доме, работа, а тут еще и дети пошли.

Правда, случалось иногда, на Михайлов ли день или в другой какой-нибудь большой праздник, «позывали» молодых. На позывки являлись Марья и ее муж Павел Миронович. Оба чинные, нарядные.

Павел Миронович служил бухгалтером на станции. Он и в праздники не снимал железнодорожной формы. Муж у Марьи был красивый, видный из себя. Высокий, всегда подтянутый; в петлицах знаки различия, на груди значки — очень много значков: и «ГТО», и «ПВХО», и всякие там «образцовые магистрали», и «ударники призывов»… Павел Миронович был вообще шиковатый парень.

Как-то странно было видеть рядом с модным, подтянутым Павлом Мироновичем нашу сестру Марью — в клетчатой самотканой поневе, с рогами-кичками на голове.

Молодые чинно садились за стол, ели, пили. А напившись, пели песни. Вернее, пел лишь Павел: у него хороший голос и он знал много песен. Сестра начисто была лишена слуха — «страданья» и те с трудом вытягивала. А у Павла Мироновича голос могучий. Подвыпив, он подсаживался поближе к теще, матери нашей, и они дружно затягивали свою любимую: «Уж ты сад, ты мой сад…»

Мать одно время тоже любила песни. Однако редко ей приходилось петь. Пожалуй, только и пела она в дни позывок с молодым зятем.

Но и молодым скоро стало не до песен.

Сначала они приходили одни; потом, спустя некоторое время, глядь, Павел Миронович вышагивает, неся на руках конверт с малышом, а Марья семенит рядом, едва успевая за ним. Следом за первенцем еще дети пошли. Считай, что ни позывки, то новый конверт в руках у Павла Мироновича. Только вся и разница, что первый был повязан голубой лентой, а все последующие — розовой: девочки, значит.

С детьми оно как-то не до песен стало. Теперь чаще случалось иное. Ночь-полночь, глядь, прибегает Марья; глаза заплаканные, платок с головы свалился — видать, от самого «круга» неслась сломя голову.

— Не был мой идол-то? — спрашивает она, не переступив порога.

— Али поругались? — обеспокоенно встречает ее мать.

— Моду взял: за полночь приходить домой! Видите ли, далеко ходить со станции. Небось потаскуху нашел. Нехороша, знать, жена стала… Оно конечно… станешь тут… — Марья садится на коник и начинает всхлипывать. — Как бы послать его в коровник… Подергал бы день-другой пустые соски да побросал бы столько навоза… Небось не заглядывался б на чужие юбки! А то накорми его, нагладь, а он только и знай газетку почитает, железки свои начистит мелом и пошел… У-у! Приди он нынче — я ему холку-то надраю! Будет знать, как изводить меня!..

Мать чует: вот-вот Марья разрыдается. Или слова нехорошие начнет говорить при ребятах. Поэтому мать берет Марью за руку и уводит в мазанку. Там они пошушукаются вдосталь, и Марья, успокоенная, убегает домой, даже чашки чаю не выпьет. Некогда ей чаевничать.

Марья работает дояркой на ферме; прибежала затемно, после вечерней дойки, а завтра чуть свет снова надо быть в коровнике — никто за нее скотину не напоит, не приберет, не выдоит.

Потому и бежала во всю прыть, так что платок с головы свалился.

Наутро, мать не успела еще растопить печь, является Павел Миронович. Вид у него виноватый. Поздоровавшись, он садится на коник, где вчера вечером сидела заплаканная сестрица, и не спеша достает из кармана пачку «Памира». Если отец тут, не убежал еще кликать баб, то Павел Миронович протягивает папиросу сначала Василию Андреевичу, потом закуривает сам. Закурив, говорит:

— Поймите, маманя, и вы, Василий Андреич, я уважаю вас. Скажу больше — люблю. Не будь вас, я б разошелся теперь с Марьей. Не понимает она моей души. Мне, как специалисту, на службе почет и уваженье. Мне квартиру на станции дают…

Если отец дома, то при этих словах он встает и говорит:

— Наплодили белоручек… Званья, квартиры им! А кто в колхозе работать должен? — Василий Андреевич надевает картуз и уходит: ему некогда слушать лясы, ему баб скликать надо.

Пожав плечами в ответ на реплику отца, Павел Миронович продолжает пояснять матери:

— Уваженье, квартира, оклад приличный — все условья! Говорю: бросай колхоз, поедем на станцию. Будешь жить, как королева. Ребят выучим… А она ни в какую! Прилипла к своему коровнику — канатом не оторвешь. Во сне ими, коровами, бредит. Понятно было бы, если б хоть заработок шел приличный. А то ведь задарма который год здоровье надрывает. А она как-никак жена мне, мать детей, жалко ее. Но и у меня есть предел терпенью. Ревновать стала. Вчера, к примеру, у нас собранье было. Пришел домой поздно. Не могу же я игнорировать коллектив…. Прихожу, а она на меня чуть ли не с кулаками налетела… Я такой да сякой… Поймите, маманя… Я хотел объясниться, чтоб вы знали…

— Уж вы, Паша, не серчайте на нее, — говорит мать. — Мы во всем виноваты: недоучили ее.

— Кажется, гудок уже! — Павел Миронович встает с коника.

Мать набрасывает на плечи полушалок и, заглянув, все ли так в печи, идет проводить зятя. Ему к восьми на службу.

Мать провожает Павла Мироновича до самого Морозкина лога. О чем они в дороге говорят, никому то не известно. Возвращается она грустная; шибче, чем всегда, мечет чугунки в печку.

Отец за завтраком, ни к кому, собственно, не обращаясь, произносит вслух сентенции:

— Выскочила, дура! Так ей и надо! «Я лучше не найду»… Нашла чистоплюйчика. «Почет и уважение…» — передразнивает он зятя. — Чего ж она за ним на станцию не катится?

Мать отмалчивается.

Всю неделю она бегает по соседкам, что-то носит, раздобывает, и глядишь — на праздник или в первый воскресный день опять зовут молодых. Идет Павел Миронович в своем черном форменном костюме; идет Марья в поневе, но без кичек. Следом бегут дети: важный, замкнутый подросток Витька, их первенец, и разряженные, с косичками девочки, очень похожие на Марью.