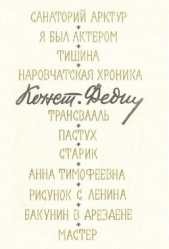

Повести и рассказы

Повести и рассказы читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Я пришел за справочкой, — начал я, опасаясь возможных неприятностей.

— Насчет лазарета, — сказал Роктов, — и пускай уходит: я хочу одиночества.

Мне показалось, что земельный комиссар говорил во сне, потому что глаз его вовсе не стало видно и голова валилась на плечо. Я встал, но Симфориан усадил меня снова.

— Ну, пускай остается, — сквозь сон пробормотал Роктов, — я общество люблю.

Вдруг он дернулся, открыл глаза и стукнул обеими руками по столу, так что картошка посыпалась с тарелки в разные стороны.

— Давай! — прохрипел он, наваливаясь на стол.

— Давай! — отозвался Симфориан.

Тут я сделался свидетелем человеческого умопомрачения. Симфориан и Роктов поднялись и взяли стаканы с молоком. Потом они крепко зажали пальцами носы, зажмурились и мигом опрокинули содержимое стаканов в широко раскрытые рты. После того поспешно выдыхнули из себя воздух, набрали заново, опять выдыхнули и так раз до пяти. Видно, напиток был очень крепок, потому что Симфориан корчился, точно проглотив пригоршню живых червей и ощущая во внутренностях шевеленье, а у Роктова запало чрево, как от удара. Наконец оба они отошли и принялись за картошку.

Симфориан вспомнил Истукария:

— Поди, когда надо было поступать на службу — в ноги кланялся, чтобы я его преданность удостоверил. Как прикажете быть, если в человеке нет благодарности?

— Никакой, — согласился Роктов и продолжал: — обидно проявлять активность. В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди! Как сейчас помню, врастил я в полбутылку огурец. Получилось, будто положен в полбутылку огурец, а как положен — неизвестно, вынуть его ни-ни! Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом объявили. А нынче что? Ну, обсадил я резедою могилу нашей жертвы на бульваре, вензелями пустил, с серпом, с молотом, с лозунгами. И хоть бы кто икнул! Ни мур-мур! Руки опускаются!

— Ты насчет лазарета? — спросил меня Симфориан. — Лазарет у вас будет, верно.

— Неужели не окажут снисхождения, — воскликнул я, — и к какому начальству следует обратиться, присоветуйте, ради господа!

Симфориан взглянул на меня столь мрачно, что я прикусил язык.

— Обращайся, куда знаешь. Я для вашего брата пальцем о палец не ударю. Нету мне на земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые. Не люблю святых.

Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:

— Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла. Может, один человек, один единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили.

— О ком говоришь? — спросил Роктов.

— Не о тебе, ты тоже — рыло.

— Согласен, — сказал Роктов.

— Единственный человек в Наровчате — Пушкин, — прочувствованно объявил Симфориан.

— Этот — просто дурак, — отвечал Роктов.

— Дурак? — Симфориан вскочил от негодования. — Дурак? Эх, что с тобой говорить! Игнатий, разве Пушкин — дурак?

— Я не считаю Афанасия Сергеевича глупым человеком, — сказал я, — мне кажется, в нем сильная игра воображения.

— Вот — слово: воображение! Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!

— Что же Афанасию Сергеевичу угрожает, что вы говорите, будто бы ему нет места? — спросил я.

— А вот что, — сказал Симфориан и достал из кармана записную книжечку. — Я, братец, — газетчик, у меня здесь все есть, — показал он на книжечку. — Я в человеческом общежитии, как губка в воде. Вчера я копию одной бумаги записал, слушай:

«Гражданину Афанасию Сергеевичу Пушкину,

в дом бывший Вакурова.

Предписываю Вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т. е. в одежде писателя Пушкина, и тем вводить в злостное заблуждение честных граждан и вообще прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры.

Начальник Наровчатской Гормилиции

Прочитав, Симфориан с рычанием забегал по комнате, грозя кулаками. Потом хлопнул по спине Роктова, успевшего задремать, и кинулся к комоду. Оттуда он вынул флакон и показал его Роктову со словами:

— Ну, тройного, что ли!

— Давай, — всколыхнулся Роктов и опять ударил обеими руками по столу.

И тут открылся для меня секрет непонятного напитка. Флакон, который был вынут из комода, оказался наполненным цветочным одеколоном. Симфориан налил стаканы наполовину, добавил воды. Жидкость сделалась молочно-белой.

Я не мог смотреть на то, как пили приятели, зажав носы. Я только слышал страшное кряхтение и, закрывая лицо руками, ждал, когда все кончится. Как только стихло, я осмелился взглянуть на Симфориана, и опять закрылся от страха. На лбу его взбухли синие жилы, рот искажался, глаза налились кровью. Вдруг раздался шум и стук: Симфориан в гневе отметнул от себя стул.

— Что ты корчишься, — закричал он на меня, — точно от дьяволова навождения. Небось, не сгину! У-ух, не люблю святых, жизни мне нет, покуда они не вывелись. Сам был святым, сам попа ломал, не люблю! Роктыч, Роктыч, завопил он, — давай выводить святых, давай стрелять!

Я вскочил и, осенив себя крестом, отбежал к печке.

Симфориан подошел к кровати, достал из-под матраца револьвер, поднял стул, сел посереди комнаты. Я взглянул с последней надеждой на Роктова; он спал сидя. Я заткнул уши и ожидал. Тогда только я разумел, на какое дело поднималась рука ослепленного безумца. В переднем углу висела икона десяти мучеников критских — известный образ греческого письма. В святые лики мучеников и целил Симфориан. Боже мой, господи, за какое злодейство наказал ты меня, окаянного раба твоего, ниспослав такое испытание недостойному моему духу. Я хотел крикнуть, но голос отняло у меня; я попытался двинуться, чтобы отвести руку святотатца, но ноги мои не повиновались мне.

Между тем, Симфориан, ухватив левой рукою запястье правой и держа в последней оружие, прищурился и возгласил по-церковному, что у него, как бывшего иерея, получилось внушительно:

— Иже во святых отец наших мученика Агафонуса…

Весь дом вздрогнул. Я видел, как от сотрясения воздуха погасла и опять зажглась лампа, потом дерзнул поднять глаза на поруганную святыню. Один из десяти мученических ликов был пробит пулею, и вокруг того места лак на иконе обсыпался.

Тогда я, как бы вырванный невидимой силой из неподвижности, бросился к выходу. Но в дверях стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. Бледна, как плат, она протягивала дрожащие руки к мужу, безмолвно взывая к его благоразумию. Взглянув на меня, она умоляюще прошептала:

— Машеньку испугает он до смерти, Машенька — дочка — спит на печи.

Я обернулся к Симфориану, но свирепость его отшатнула меня.

— Уйди! — крикнул он и, поднимая оружие, возгласил: — иже во святых отец…

Авдотья Ивановна всплеснула руками и закачалась. У меня перевернулось сердце от жалости. Я взял Авдотью Ивановну под руки и отвел к кровати, на кухню. Там она, плача, опустилась на постель. Я в растерянности смотрел на нее, не зная чем помочь. Она же убивалась горько, ломая руки. Волосы ее развязались и скатывались по спине, шаль упала до пояса, и я увидел, что Авдотья Ивановна была вполне готова ко сну, но от горя совершенно забыла о виде своей одежды. Тут смешались мои чувства, потому что сострадание толкало меня утешить несчастную, но в подобном положении и столь близко видел я женщину в первый раз от своего младенчества. Не только белые плечи ее, накрытые волосом, но и самые груди находились перед моими глазами. Не помню, какую молитву совершил я про себя. Только почудилось мне, что господь пощадит непорочную мою юность, и в тот же краткий миг обрел я в себе новую силу для христианского участия в Авдотье Ивановне. Я положил руки на ее плечи и приготовился сказать утешение, когда из горницы послышался голос Симфориана.

— … отец наших мученика Помпия…

Выстрел был оглушителен. От страшного испуга у меня подогнулись ноги, и лицо мое само собой очутилось на груди Авдотьи Ивановны, а руки, положенные ранее на ее плечи, крепко держались за них, противу моей воли. Господи, смилуйся надо мной, многогрешным! Не помня себя, я лобызал грудь Авдотьи Ивановны, и в памяти моей ничего, кроме великого жара, не сохранилось.