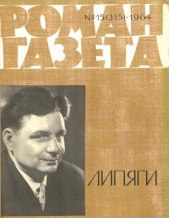

Липяги

Липяги читать книгу онлайн

…В своем новом произведении «Липяги» писатель остался верен деревенской теме. С. Крутилин пишет о родном селе, о людях, которых знает с детства, о тех, кто вырос или состарился у него на глазах.

На страницах «Липягов» читатель встретится с чистыми и прекрасными людьми, обаятельными в своем трудовом героизме и душевной щедрости. Это председатели колхоза Чугунов и Лузянин, колхозный бригадир Василий Андреевич — отец рассказчика, кузнец Бирдюк, агроном Алексей Иванович и другие.

Книга написана лирично, с тонким юмором, прекрасным народным языком, далеким от всякой речевой стилизации. Подробно, со множеством ярких и точных деталей изображает автор сельский быт, с любовью рисует портреты своих героев, создает поэтические картины крестьянского труда.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— А в Липяги-то чё ж? — спросила у партизанки Таня Виляла.

— Да Паша говорил, что шахты у вас тут рядом. Может, там устроюсь. Жить-то где-то надо.

— Оно так, конечно…

— Хватит вам, бабы! Про то, как дальше жить, завтра разговор будем вести! — Пашка снова подлил вина всем. — А нынче за победу. Гуляем нынче! Вспоминаем боевой путь. Вот был такой случай… В сорок третьем году, когда мы еще в Брянских лесах стояли…

…И долог был этот Пашкин рассказ, да короток осенний день.

Незаметно завечерело. Попрощавшись, соседки разошлись по домам: скотину дотемна надо прибрать, ребят накормить. Груня тоже ребят своих умыла, и они отправились спать на печку.

Павел чаю попросил. Самовара у Груни нет, но горячая вода была в чугунке в печке. Груня вышла на кухню. Пока достала чугунок, да отыскала заварку, да заварила, четверть часа прошло, а то и больше. Разлила она чай по чашкам и несет. Вышла из чулана с чашками, а Пашка ее незаметно так одной рукой фронтовую свою подругу обнял, к себе привлек. И сидят они рядом в обнимку, как скворцы весной…

Груня виду не подала. Чаем их попотчевала.

Напились чаю, теперь и спать пора бы.

Видит Груня, мнутся они как-то. Время оттягивают.

Пашка на двор сходил, покурил, а потом и говорит:

— Я, пожалуй, на печку спать полезу, к солдатам!

Груня молча подошла к сундуку, открыла его. Ряднушку новую из сундука достала да ею их старую супружескую постель отгородила и говорит этой новой, партизанке-то:

— Стели сама… Простынь у меня нет…

Павел к Груне метнулся, сделал вид, что обижен очень:

— Груня, дорогая! Да мы!.. Да я!.. Она мне жизнь спасла…

— Чего уж тут! — только и сказала Груня. А сама взяла с вешалки дырявый овчинный полушубок, полученный в наследство от отца-пастуха, умершего на второй год войны, и постелила этот самый полушубок на лавке, ватник свой под голову и — футь! — погасила лампу.

Кто ж знает, сомкнула ли Груня за всю ту ночь хоть на миг глаза или лежала все время и вслушивалась, затихли ли там, за ряднинкой?

Утром поднялась она в обычное время, затемно. Холодно в избе, выдуло за ночь. Зима вот-вот, а избенка не конопачена, не ухвоена.

Груня сунула ноги в стоптанные валенки, телогрейку с лавки взяла, на плечи набросила. Потом заглянула на печку, где спали ребята. Раскрылся младший. Хоть на печи и теплее, чем у окна на лавке, где коротала ночь Груня, но все как-то зябко без прикрыва. Груня укрыла младшего, голубоглазого, и уже слезать с приступки стала, но вдруг опять к ним, к ребятам, потянулась, всех по очереди поцеловала.

Варежки в отдушине печной сушились, она надела их. Бесшумно ступая, на цыпочках вышла в сени, взяла ведра, коромысло и как ни в чем не бывало отправилась к колодцу.

На улице было морозно. Оттаявшую перед этим днем землю покрыло крепкой наледью.

Ни в одной избе еще не светились окна. Только звезды горели на небе.

Груня подошла к колодцу. Поставила ведро. За бадейкой потянулась. Опустила ее. И уж воды зачерпнула. Вынимать стала.

Вынула. Нагнулась над пропастью, чтобы бадейку подхватить и на притолоку поставить — и… Поскользнулась ли она нечаянно?

Голова ли закружилась у нее от бессонной ночи? Или заранее у нее все решено было?..

Кто ж про то знает…

А утром пошел Авданя за водой — сначала варежку ее достал, потом и полушалок.

Баб Авданя тут же покликал. Сбежались.

Достали Груню из колодца, похоронили.

Вскоре Пашка-перепел заколотил окна сторожки, забрал детей и смотался куда-то со своей товаркой боевой. Сказывали, будто в Бобрике-Донском он теперь на шахте клубом заведует.

Неделю, а может, и более, никто к нашему колодцу не подходил. Воду брали из самого дальнего Попова колодца.

Но разве за версту воды натаскаешься?

Бабы заволновались, стали из избы в избу бегать, шушукаться. Наконец договорились: освятить колодец надо!

Своего попа в Липягах давно нет. Как быть? Снарядили Таню Вилялу ехать за попом в Александрово.

Таня выпросила лошадь у бригадира, корзину с яйцами в сани — и поехала.

Поп в Александрове молодой, красивый, второй год только из академии присланный. Он, видать, прослышал про Грунину историю. Встретил Таню ласково, корзину с яйцами взял, обещал на неделе приехать.

Неделя прошла, а попа все нет. Другая…

А тут вскоре завьюжило, сруб колодца забило снегом. Правда, зимой, под самый Новый год, Авданя задумал баню топить и порешил воду из колодца брать. Пудовую гирю на канат привязал, бил-бил, да так и не пробил, отступился.

Весной какой-то заезжий шофер остановил у колодца машину. Видит, исправный колодец и бадейка, как положено, на месте висит. Достал шофер одну бадейку, в радиатор вылил. Достал вторую, поставил ее на притолоку, нагнулся, чтобы попить, а тут ребята подошли и говорят:

— Дяденька, из этого колодца никто воду не пьё… Грунька в нем утопленная…

Шофер как шарахнет бадейку! Слега со всего маху ударилась о землю и переломилась. Ночью слегу эту кто-то унес к себе и поколол на растопку. Потом унесли и подпорки от застрехи, потом нашлись люди посильнее — и самое застреху выломали.

Дальше — больше, и вот на месте нашего колодца, у самой Ефремовой мазанки, появилась яма. Летом бабы стали сыпать в нее золу, в дождливую погоду в яме бултыхались свиньи и гуси.

Прошел еще год-другой, заросла яма беленою и репейником. Редко кто теперь вспоминает, что на месте этих репейников глубоко под землею бил когда-то ключ, да придавило его — живого, теплого — холодной землей.

Привалило, придавило… Кому какое дело! Наша семья уехала. Ефрем с семьей в Каширу перебрался. И разве что какая-нибудь баба-солдатка, проходя мимо этих репейников, вспомнит Груню — бывшую соседку свою — и вздохнет: дай ей господь бог царство небесное?

Мадонна

— О-ох, Палага, в какие хоромы ты забралась-то! Чай, на колокольню легче взойти, чем по этой лестнице… — сказала тетушка Авдакея, откидывая с головы клетчатую шаль.

Мать засуетилась, помогая старшей сестре. Сняв шаль, Авдакея потянула за концы белый платок, покрывавший голову, и потопталась на месте, не зная, куда идти.

Случилось это в пятницу, а в пятницу у меня свободный от уроков день. Я сидел в комнате и корпел над своими «Записками». Услышав голос Евдокии Ильиничны, я оставил работу и вышел навстречу тетушке. Мы поздоровались и еще некоторое время постояли в прихожей.

— Какие тебе хоромы! — сокрушенно покачав головой, отозвалась мать. — Негде повернуться.

И, продолжая ворчать по поводу неудобств коммунального дома, мать пошла на кухню. Следом за ней, грузно переваливаясь с боку на бок, двинулась и тетушка Авдакея.

Я с благодарностью подумал о матери. Она трогательно оберегала мой покой, особенно в те часы, когда я работал: никого в комнату не допускала. И даже такую редкую гостью, как тетушка Авдакея, тоже спровадила на кухню.

Тетушка с трудом протискивалась в нашем узеньком коридорчике. Наблюдая за тем, как она бочком-бочком пробиралась на кухню, я впервые понял, что мать во многом права, критикуя нашу новую «фатеру». До этого мне казалось, что все сетования на неудобства школьного дома вызваны привычкой к старой избе, тоской по ней. Тоска по избе буквально изводила ее. Она нигде не находила себе покоя: ни у нас, ни у братьев, в их станционном доме. Поживет неделю у нас — все в нашей квартире ей не по душе: сходит на станцию — ворчит: лавки Федор из избы повыбросил, то да се.

А теперь вижу: права мать. Коридорчики в нашей квартире вполне современные. Я, например, тесноты не чувствую, а вот явилась тетушка Авдакея, и ей, как говорится, эти коридорчики оказались не по габаритам. Но и другое надо учесть: крупна старшая матушкина сестрица. Не столь высока, сколь в толщину пошла. И не то чтоб уж очень она толста. Просто стать у нее такая.

Стать эта во всем у нее, начиная с обличья и кончая манерой двигаться и говорить. Тетушке Авдакее давно уже за семьдесят перевалило, а старухой ее не назовешь. Лицо гладкое: ни морщин на нем, ни одутловатости. Правда, оно чуть-чуть бледновато, без загара, но эта бледность идет к ее голубым глазам. И лицо и руки у Евдокии Ильиничны не старческие: ладони не изрезаны трещинами, они белы и слегка припухлы, словно караваи из пшеничной муки, испеченные на поду. У запястья руки перехвачены, будто с этого места только что сняли браслетку, а повыше запястья — опять каравай, только соответственно побольше.