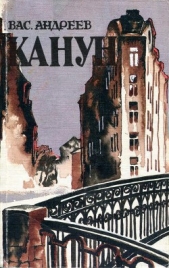

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Это было неожиданно и страшно. Вечером того же дня, как признался Николай Акимович в преступлении, которого не совершал, в камеру угрозыска, где еще пока находился Николай Акимович, пришел новый человек, какой-то Цыбулин, налетчик или вор — неизвестно.

Николай Акимович не обратил на него внимания.

Но ночью, когда новый арестант играл в карты, Николай Акимович, плохо спавший, отправился смотреть игру.

Новичок, по-видимому, проигрался. Играли уже долго.

Он горячился. Ругался матерно.

Игра была непонятная. И называлась непонятно: «бура».

Николаю Акимовичу стало скучно смотреть. Повернулся, чтобы идти спать, но Цыбулин окликнул его тихо:

— Товарищ! Посмотрите вещичку одну.

— Что такое? — обернулся к нему Николай Акимович.

Цыбулин протягивал ему что-то.

— Вот этот чума не верит, что настоящий брильянт! — кивнул он на своего партнера. — Вы, наверно, товарищ, понимаете! Скажите ему.

Николай Акимович смотрел на кольцо в руке Цыбулина и чувствовал, как холодно делается спине и дрожат ноги.

Цыбулинское кольцо было кольцом убитой жены Николая Акимовича.

— Это настоящие брильянты! — сказал слегка вздрогнувшим голосом Николай Акимович.

— Да вы возьмите в руки! — сказал Цыбулин. — Может, он не верит! Возьмите, посмотрите, как следует.

— Настоящие. Я знаю! — глухо сказал Николай Акимович.

Он отошел. Долго ходил по камере. В голове все мешалось: признание следователю, кольцо жены, Цыбулин.

Но как он может его уличить?

Кто может подтвердить? Женина сестра? Она кольца не видала — он только за неделю до смерти жены подарил ей кольцо.

«Теперь все поздно», — думал Николай Акимович.

И вдруг вспомнил о Битюге.

«Что-то надо, — так и подумалось, — что-то надо».

Битюг громко храпел на нарах.

Николай Акимович нагнулся под нары — давно, еще с вечера, видел там большой медный чайник.

Взял его.

— Куда понес? — крикнул кто-то сзади.

Николай Акимович не обернулся. Влез на нары с чайником в руках.

Видел, несмотря на тусклый свет угольной лампочки, лицо Евдошки.

Темное, широкое, с раздувающимися от дыхания ноздрями.

Поднялся на нарах, не спуская глаз с этого лица.

Сзади опять негромко крикнули:

— Куда чайник упер? Даешь сюда!

Николай Акимович поднял над головой тяжелый, почти полный воды, огромный чайник и с силою опустил его на голову Евдошки.

— А-а-а! — глухо, страшно сзади ли крикнули или Евдошка — не мог понять Николай Акимович.

Только видел, как черным чем-то залилось Евдошкино лицо. И еще остро помнил: «Надо углом — ребром дна».

Сзади крик:

— Братцы, убьет!

Быстро взмахнул руками.

Опять мелькнуло: «Ребром».

Кто-то хватал сзади, за плечи, но руки были свободны.

Быстро и сильно взмахивал чайником.

Лилось теплое за рукава.

Потом больно ударило сзади, по затылку. Дернули за руки.

Загремело, покатилось что-то.

Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.

Слышал кругом шум и крики.

Не мог ничего разобрать.

Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:

— Чайником, значит… Вот смотрите — череп своротил… Какой тут доктор…

‹1925›

ПРО МИШУ РАССКАЗ

Куртка кожаная. Клеш — ступней не видать.

Фуражка кожаная тоже, с надломом над козырьком.

На висках — темно-русые прихотливые колечки.

Зорко смотрят серые, беззастенчивые глаза.

Звать — Миша. Года́ — семнадцать.

С малолетства — сирота. Родственников — никого.

У доброго человека жил. У сапожника Кузьмича.

Но надоело. Ушел.

Хорош был с ним Кузьмич. Не обижал. Работать не заставлял много.

Вроде отца Кузьмич ему.

А вот надоело же. Ушел.

Тайком. Без копейки. И в непогодь. Дождь. Ливень прямо.

На улице и жить стал.

С мальчишками сошелся бездомовыми. Вместе — уличным промыслом: бутылки, тряпье, хлам разный собирали, дрова «пикалили», воровством не гнушались подчас. Всего бывало.

Так незаметно до двенадцати лет, шутя, играя, на улице прожил.

Шутка ли? Четыре года на улице, шутя.

Будто не года, а часы: четыре.

Революция…

Ах, веселое для Миши настало времечко!

Фараоны-то с чердаков:

— Та-та-та-та-та-та-та!

А внизу волнами, морем в непогоду, жутко, радостно так:

— У-у-у! Ва-ва-ва! Ого-го-го-о-о!!

Веселое для Миши времечко!

Сроднился словно, уравнялся со всеми. И все точно с ним уравнялись. Поняли как бы, что не в домах-квартирах жизнь настоящая, а на площадях, на проспектах этих, переулках, где с чердаков — пули фараонские.

Веселые Мишины, великие дни!

Тюрьмы громили. Освобождали…

Плакали кандальники, вечники, видел это Миша.

И Миша тюрьмы громил, сыскное. Суд жег окружный.

Двенадцати лет был.

Да, да, да, да!..

Да и он ли один? Меньше его еще. Плашкеты прямо. Порты валятся, под носом мокро и:

— Отречемся от старого ми-и-ира!

Керенского свергли.

Зарвался, заимператорился.

Не по высоте — голова.

При Керенском тоже интересного много было.

Хвосты лавочные. Самосуды. Воров топили в Фонтанке, убивали на раз.

Черный, после, автомобиль.

Летит, стерва, без огней летит.

Охотились милиционеры на него.

— Стой!

И из винтовок.

Поймали, говорят, автомобиль-то этот.

Грозный восемнадцатый год. Великий.

Писатели о нем писали, поэты. И хорошо, и плохо.

Миша рассказывает о нем хорошо. И как господа «с голода дохли», и про налеты, расстрелы.

И про себя, как мешочничал, на крышах поездов — на Званку, в Оршу, в Торошино ездил.

Крепко рассказывает. Например, балда один встал на крыше. А поезд полным ходом. А тут мост железнодорожный. Трах — черепушкою об мост. Ваших — нет.

Ездил Миша много.

Сначала не мешочничества ради, а с машинистом познакомился. И поехал.

Все равно же, где быть.

В Питере, в другом ли каком месте.

В Америку — и то поехал бы, так, без всего, что на себе. Как тогда от Кузьмича восьмилетним — в дождь, в ливень.

Так бы и в Америку.

Белые как на Питер шли — добровольцем пошел в Красную Армию.

Много Мише работы с революцией.

Все нужно узнать: и в газетах что, и на улицах. И на фронт вот пошел, чтобы в курсе быть дела.

Сенька, его товарищ:

— Страшно, — говорит, — убьют еще…

А Миша:

— Ну и пусть.

И еще:

— В прошлом году шкет один на восьмерку залез, на колбасу. Сорвался, и зарезало прицепным. Вот тебе и без фронта без всякого, а без головы.

Сенька поскреб за ухом, помянул «мать» — и на фронт.

В живот в первом, под Гатчиной, бою осколок угадал.

Эвакуировался и умер, а Миша невредимым до реки Наровы дошел. Всю как есть кампанию.

— Черт их знает! Снаряды у белых не рвутся, — разочарованно говорил.

Хотелось быть раненым. Надо же все испытать.

У другого вон ран — пять. Ноги, живот шиты и перешиты, а его хоть бы царапнуло.

После, под Кронштадтом, — опять добровольно.

И опять уцелел.

Рядом убило красноармейца, а его только оглушил снаряд.

Суток двое в ушах перезвон, как у попов на пасхе.

И в голове потешно так: пустая будто голова.

Миша любил…

Из-за любви он и спекулировать стал. Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.

Снабжать нужно было девочку, Лидочку.

Не просила она.

И не из жиганства, не из хвастовства снабжал.

— Смотри, мол, какой я буржуй-спекулянт, ухарь-купец.

Другая была у Миши статья.

Видел: нуждается, голодает девочка, воблу, как севрюгу какую, уписывает; тянут с матерью унылый карточный хлеб — от выдачи до выдачи.