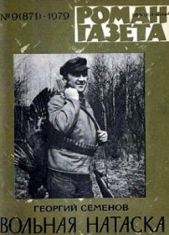

Вольная натаска

Вольная натаска читать книгу онлайн

Роман известного советского писателя Георгия Семенова посвящен нашему современнику. В этом произведении автор исследует сложный и интересный мир двух молодых людей — Верочки Воркуевой и Коли Бугоркова, который привлекает искренностью, чистотой. И вместе с тем писатель говорит о том, как важно воспитывать в себе чувства любви, верности, призывает приглядываться к жизни пристальней, глубже. От этого зависит в конечном итоге и нравственная высота человека.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тьма еще была непроглядная в лесу. Но идти уже стало легче.

И когда дед, ни слова не говоря, остановился вдруг возле сросшихся берез и быстро присел, привалился к ним спиною, жестом приглашая внука сделать то же самое, Коля Бугорков, напрягая зрение, с невольным испугом огляделся вокруг и так же быстро привалился боком к шершавому комельку этих лесных сиамских сестер.

— Поспи полчасика, пока рассвенёт, — прошептал дед и сам как бы вполз по уши в свою перешитую из солдатской шинели, подбитую ватой, топорщащуюся куртку.

— Не-е-е, что ты, де! — шепотом отозвался Коля, с трудом различая контуры березовых стволов, которые уже были чуть светлее редеющей тьмы и елового мрака, черных этих провалов во тьме, которые были елями.

Дед, уйдя подбородком в нутряное, духовитое тепло куртки, засопел сонно, а потом и задышал ровно и спокойно — уснул, словно бы ушел от внука, оставив его одного в лесу.

А Коля Бугорков даже дышать боялся полной грудью, как будто глухари сидели у него над головой. Но, пообвыкнув, привалился к деду, ощутив пустоту вздыбившегося суконного плеча куртки, ощупал землю под собой, холодную прошлогоднюю траву, брусничные листья. Все это было хоть и влажным, но не мокрым и пахло приятно:, смешивались запахи сладкой и терпкой коры, холодной земли и травяной прели.

Скучно шумел лес, рождая в душе тоскливые сомнения, и Коле Бугоркову стало казаться, что в такую погоду глухари никогда не поют, а потому дед так легко и просто уснул, зная наперед о неудаче. И он старался утешить себя, что весь этот ночной переход уже и есть охота, а то, что они теперь сидят с дедом в ожидании рассвета — это тоже охота, тоже надежда на удачу, та надежда, из которой, в общем-то, и состоит вся охота, вся эта древняя страсть. «А убью или нет, — думал он, — это уже не важно. Ну не убью, что от этого изменится?»

Он думал, что ничего от этого не изменится, совершенно забыв о том, что в случае его неудачи останется в живых редкая, реликтовая птица, а уж она-то не будет лишней на нашем задымленном шарике.

Он это сбрасывал со счетов, думая в эти минуты только о своей удаче или неудаче. Он знал из рассказов деда, что здесь — именно здесь! — пели с весны четыре глухаря, а теперь их осталось три. Но в эти минуты он с отчаянием думал, что у него нет никаких шансов убить одного из них.

Еще одного!

Всего лишь одного!

Еще одного, который бы запел на рассвете где-то тут, поблизости, может быть, за этими черными пирамидами старых елей. Лишь бы услышать, как он поет!

Вряд ли кто-нибудь, кроме охотников, назвал бы звуки, издаваемые токующим глухарем, песней. Смесь какого-то вибрирующего шипения, шелестяще-шуршащего змеиного скольжения, восторженного захлеба и вдруг настороженного, почти без перехода токанья, четких ударов по басовым, ксилофонным пластинам, короткий и такой же восторженный пробег по этим клавишам, слитный и возносящийся к небесам перезвон, выливающийся в новый и непередаваемо краткий, захлебывающийся от — восхищения и восторга, стремительно шелестящий звук, который опять отсекается слитным и сочным токаньем.

Я уверен, что далеко не все охотники, прочитав эти строки, вполне согласятся со мной. У каждого из них своя глухариная песня, услышанная по-своему, и так же непередаваема она, как и та, которую слышал когда-то я.

Так и Коля Бугорков, которого от возбуждения бил уже озноб, ждал на рассвете свою песню, о которой он тоже никому не сможет рассказать, чтобы слушающий его человек вполне мог бы, ни разу не слышав глухаря, представить себе, что это такое. О ней можно напомнить человеку. Только тогда она снова зазвучит в душе.

Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала. Было холодно, и хотелось курить. Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли.

Бугорков чутко ловил каждый звук леса. Иногда доносились сверху тихие и глухие постукивания качающихся веток. Дед оказался прав: в лесу было значительно тише, чем на открытом месте, ветер гулял только в вершинах, а внизу, как под какой-то шумовой крышей, таилась в каждой травинке, листике, веточке настороженная тишина — слышно было шуршанье мыши, дыхание деда.

Хрустнула ветка за темными елями: лось или кабан, а может быть, белячок вышел на свадебные свои игрища.

И вдруг… Нет, это опять стукнулись ветки, раскачиваемые ветром. Далеко… И опять застучали, словно бы кто-то их нарочно потряс… А может быть, это не ветки?

Коля Бугорков весь напрягся, затаил дыхание, вытянулся в том направлении, где опять и опять раздались далекие и странные звуки, очень похожие на постукивание веток. Но ведь это было так далеко! Какие же ветки должны были там стучать, чтобы он мог отчетливо слышать их стук?

«Нет, это, конечно, не глухарь… Не-ет… Неужели кто-то идет, кто-то ломает ветки? Зачем? Человек? Непохоже… Кто же тогда?»

— Дед! — шепотом сказал Коля, толкнув его в бок. — Кто-то там? Слышишь?! Вон в том направлении. Слышишь, хрустит… Идет, что ли, кто-то?

Александр Сергеевич хлюпнул носом, вылез из своей куртки и, раскрыв рот, подняв брови, прислушался на мгновение и тут же с каким-то несонным, привычным азартом стал подниматься, ухватив внука за плечо, опираясь на него, и прошептал вдруг совершенно невозможное, совершенно не соответствующее всем тем представлениям, которые уже сложились в сознании Коли о глухариной песне:

— О-он!

Это круглое, долгое и восторженное «о» подбросило Колю Бугоркова, он сжал в руках ружье, передвинул предохранитель, услышав звонкий, металлический щелчок, а дед, который тоже уже был на ногах, ухватил его за рукав.

— Ты куда?! Тихо! — сказал с такой строгостью и страстью, что Коля сразу подчинился ему. — Пусть распоется, а потом пойдем…

— Дед! — взмолился Коля. — А ты не ходи! Я один пойду…

— Тихо ты, дурак! Чего орешь? — злобно прошептал дед. — Он ведь, недалеко, шагов триста, может… А ты орешь — один, один!.. Один ты не подойдешь.

В нем вдруг проснулся охотник. Он забыл о нежных, родственных чувствах, которые питал к внуку, он увидел в нем соперника, человека, который хотел отнять у него последнюю радость в жизни; хотел, пользуясь молодостью своей и глупой силой, оттолкнуть его, не дать насладиться, почувствовать себя счастливым, сильным и ловким мужчиной, точно не птица, а женщина стала между ними.

— Тихо! — снова сиплым шепотом приказал Александр Сергеевич, отстраняя внука, надавливая ему на грудь растопыренными пальцами. — Стой… Темно еще.

Коля в ужасе огляделся. Увидел вершины берез и елок на светлеющем грязно-сизом небе.

— Какой темно! — прошептал он со злостью. — Я уже вижу все! Это ты не видишь, а я вижу. Я пойду… Не держи меня, дед! И не ходи! Сиди тут…

Он уже отчетливо слышал теперь за шумом ветра щелканье глухаря, а вернее, какой-то чередующийся, то отдаляющийся, то вновь приближающийся перестук, никогда еще в жизни не слышанный и ни на что не похожий… Но все-таки что-то сухое и деревянное слышалось в этом стуке, как будто кто-то перебирал в пальцах гигантские коклюшки, выточенные из можжевельника, просохшие и отполированные до блеска.

А Александр Сергеевич словно бы очнулся от своей страсти, от минутного помрачения и, обмякнув душою, стал шепотом просить внука:

— Дурачок. Мне ведь не жалко. У тебя, конечно, глаза позорче моих, но ведь он недалеко! Подойдешь, а увидеть не увидишь. Будешь стоять, дурачок! Подожди минуток пять — пойдешь. Ладно. Обещал, так пойдешь. А сейчас тихо! Стой, Колька… Наш будет… Ишь как распелся… Раз уж так поет — будет петь… Не бросит.

Как услышал Коля, что глухарь и бросить, оказывается, может песню, так опять в нем все напряглось, и его помимо воли опять потянуло туда, где пел глухаре туда, к вершинам леса, словно бы между ним и глухарем протянулась вдруг невидимая и непрочная веревка от его ног и вверх по восходящей линии, к тем смутно и мрачно качающимся вершинам деревьев, которые уже были видны на фоне хмурого рассветного неба.