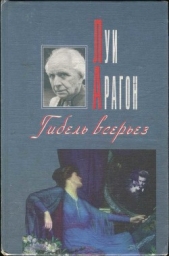

Гибель всерьез

Гибель всерьез читать книгу онлайн

Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Не стоит мучиться, чтобы понять, чем дело кончится, — воскликнул Джонни, возвращая, не дочитав, «Тэнтэн», «взятый у «взятя». («Шутки у тебя плоские, как этот поднос, — рявкнула Полетта, — не суй куда не надо свой нос!») — Куда не надо — что за вопрос! Чего ты все принимаешь всерьез? А я этой кличкой попал в самую точку! (Эдип, съев поданный на верстак завтрак, вновь блаженно храпел, не слыша слов ангелочка.)

— Наверняка, — продолжал ангелок смело, — кончится оно свадьбой…

Оно? Ну конечно — дело. Соседи сыплют на вас рис дождем, фата невесты под колесом, на «ягуаре» надписи углем, все личные и неприличные, а что, разве не так? Если же автор такой весельчак, что и после бракосочетания не оставит своего повествования, то уверен: Эдип оставит свои притязания. Перевоплощения — его мания, то он твой спутник, то он преступник, а от тебя останется трупик с трещиной в черепке, хотя почему бы и не уйти вот так налегке?..

Милому нашему мальчику никогда не узнать, что тапочка «мейд ин Итали», которой по его славному личику хлопали, принадлежала леди Стенхейл, любовнице Феликса Фора, президента Франции и законной половине лорда и пэра Англии, и тут же затесалось преступление в тупике Ронсэн — непревзойденный образец в любимом всеми эдипами жанре, поскольку никто не знает, кто был убит, кем был убит и зачем. Итак, едва продрав глаза, «убийца 18 марта» обнаруживает на верстаке чашку кофе с молоком и томик Бернардена де Сен-Пьера[161], которого никто не читал со времен победы под Трокадеро, и, как водится, в одно мгновенье осуществилось перевоплощенье убийцы в нежного Поля. Впав в элегическое настроение, будто ему лет девятнадцать, а то и менее, он встает из хаоса простыней, выставляет на всеобщее обозрение то, что положено прятать от младшего поколения, скрещивает руки на волосатой груди и возглашает: «Виргиния, дрянь ты этакая, куда задевала мой золотой крестик, подарок матушки в день крещения?!»

Разбитое зеркало

Рукопись выскользнула у меня из рук, листочки разлетелись. Я собрал их, не слишком задумываясь, что за чем — собственно, какая разница, — торопясь засунуть их в красную папку. Рассказ написан давным-давно. Но навязчивая идея Антоана, пусть поданная в несколько иной тональности, — это же моя навязчивая идея, предвосхищение ее, протаптывание для меня дорожки, — и я понял: за Антоаном уже стоял я, я, подбирающийся к своей идее, обыгрывающий ее пока на юмористический лад, словно можно шутить с убийством. Я, похожий на того, в Ангулеме, что тайком нащупывал в кармане револьвер. Тогда я еще не отваживался думать о смерти Антоана, о гибели его всерьез, и позволил, да, именно, позволил Антоану облегчить мне доступ к подобной мысли, еще не к идее убить его, но к мысли об убийстве вообще. Игра зашла слишком далеко. Смогу ли я остановить ее? Как помешать себе из ночи в ночь возвращаться к наваждению бессонницы или болезненному сну? Я больше не властен над развивающимися событиями, их поворотами. Развитие мысли подобно падению: невозможно вернуться к исходной точке, нужно приземлиться, довести логическую цепочку до вывода, до дна пропасти, остановиться на полпути нельзя.

Игра в Антоана положила начало навязчивой идее. Нет, она не порождала желания убить, и убить именно Антоана, но она подводила к решению, решению убить, точнее, к мысли, что ты уже убил. Подобные упражнения не свойственны моей натуре, и я бы не преуспел в них без принуждения намеренной спешкой, которая не давала мне возможности остановиться, побыть самим собой и внять добрым побуждениям, препятствующим превращению в убийцу. Сработало ускорение.

Случилось так, что я вновь взялся за «Юнца» Жана де Бюэля, о котором уже столько говорил. Но, сказать честно, чтение непрестанно возвращало меня к моему наваждению. Перечитывая этот удивительный роман, я вдруг подумал, что в каком-то смысле юнец для сира де Бюэля был его Антоаном… заметьте, под этим углом зрения я мог бы читать и другое и сказать то же самое о мадам Бовари для Флобера. Но я-то читал «Юнца». И, наверное, та же подспудная мысль толкала меня на другие, еще не ясные для меня поиски: у меня были причины, побуждающие другое мое «я» на создание истории об убийце, но для того чтобы возник Эдип, нужна была зацепка или приманка, логическая или психологическая. Читая «Юнца», я нашел ее и там же, должен признаться, почерпнул словесную конструкцию, которая сегодня может показаться архаичной, но я, наткнувшись на нее, после шока подпал под очарование: никогда еще сочетание слов не выглядело в моих глазах столь удачно найденным, передавая немыслимую быстроту действия, которое уже в разгаре, а сознание только включается. Я списал у Жана де Бюэля первую фразу «Эдипа»: «Сделалось прежде, чем было помыслено». Свершилось прежде, чем было задумано. И подарил ее Антоану, чтобы передать ощущение того, как было совершено убийство, как вызрело оно в убийце и выплеснулось, прежде чем он успел его осознать. Антоан и никто иной должен был узаконить раздвоение, которое ведет к преступлению.

И чем больше я вдумываюсь в раздвоение доктора Джекиля, от которого под воздействием химии отделяется юный мистер Хайд, убийца, тем больше нахожу оснований считать его метафорой кризисного душевного состояния, своеобразным нравственным самооправданием. Более того, я могу счесть это версией для зала суда, для судей, для общественного мнения; преступник не в силах отменить преступления, но в силах стройной цепочкой фактов представить его логически неизбежным, фатальным, а следовательно, простительным… А если заговорить при этом и о скорости мысли, которая в свое время так заботила сюрреалистов, желавших научиться реализовывать поэтический гений (а преступление, как и гений, тоже своего рода точка наивысшего напряжения), то тогда и преступление становится автоматическим письмом, посягательством на естественный ход вещей действием, сродни словесному творчеству… Раздвоенность, игра в Антоана поначалу показалась мне такого же рода соблазном — не знаю, правда, удалось ли мне сделать это понятным моим читателям. Нет? А если нет, то простите, как же тогда вы поняли все предыдущее?

Главная помеха (trouble[162] — пользуясь франглийским смыслом этого слова, как сказал бы господин профессор Этьямбль) для понимания моей истории в том, что все описанное я подал через призму игры в Антоана и нигде не определил ее правил, сделав вид, что они всем известны, как в любом другом романе предполагаются известными правила морали людей определенной эпохи и определенного слоя общества. Принимаясь за «Госпожу Бовари», я знаю, что в провинции осуждается адюльтер. И мне не нужно дополнительно объяснять, что же в «Арманс» так осложняет отношения героини с Октавом. Обычно романы предлагают игру, в которую умеют играть все читатели. У моего же нет внешних параметров, и как мне задать их, оставаясь внутри? Я не могу заняться развязкой, не объяснившись. И не потому, что хочу оправдать убийство. Вы мне не судьи. Разве что свидетели.

Кто и когда следил за Антоаном? Повстречавшись с ним, никто не задумывался, где нахожусь в эту секунду я. Долго-долго я жил от алиби до алиби, я был алиби Антоана, он — моим. Не знаю, кто из нас был пороком и кто добродетелью. В наблюдаемой нами игре линия раздела была иной: быть или не быть любимым Омелой — мораль, стоящая любой другой. И чего стоят, собственно, наши представления о добре и зле, если и дьявольские козни не без промысла Господня. Шекспир сказал об этом лучше меня: a soul of godness in things evil[163]. Антоан не мог видеть себя в зеркале, отражением ему служил я. Что не исключает и обратного: он был моим отображением. Все начиналось, как в «Алисе»: let’s suppose, иными словами, с «предположим, что», сказанным Омелой. Этой игрой она не отсекла преступника от филантропа, а раздвоила меня: на человека по имени Альфред, предмет всяческих нареканий, это я и есть, неважно, так ли меня окрестили, — и идеал, который она вообразила, чтобы меня в нем любить, а точнее, любить его — Антоана.