«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

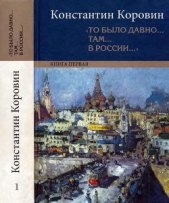

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— А не жутко вам в лесу жить? — чтобы переменить тему, спросил я лесничего.

— Нет, ничего. Лес, вот какая красота. Он ведь живой. Он душистый. Друг на друга овевает ароматы. Он дышит, он дремлет, он живет… Он в перемене всегда — когда темный, когда в свету солнца сияет. В сиянии луны он дремлет, спокоен, и волнуется в бурю, шумит, — всегда разнен, и жить в нем радость, особый покой… Вот однажды ночью постучался ко мне путник и просил ночлега. Я пустил. Вижу, небольшого роста человек, лицо чистое и худое, длинные волосы. А за спиной мешочек и скрипка в чехле. Поставил я ему на стол молока, хлеба — закусить. Он поел и поблагодарил меня. Потом спросил: «Позвольте, — говорит, — я перед сном всегда играю немного на скрипке. Позвольте поиграть теперь, тут, около, в лесу?» И вот хорошо он играл, так хорошо, что даже слезы пошли у меня. «Жаль, — говорю я ему, — что я один вас слушал». — «Что вы, — отвечает, — а лес? Он меня тоже слушал». Чудно так ответил и так благородно. А утром опять играл. Тут приехала жена моя от матери — она гостила с дочерью у родных. Тоже его спросила: «Что же это, господин, вы в лесу играете, не на людях?» А он улыбнулся и говорит: «Я больше люблю играть лесу и себе». Вот какой чудной. А играл хорошо.

— Не помните фамилию его? — спросил я.

— Нет, забыл. Постойте, немецкая какая-то… Кажется — Шуберт.

— Шуберт! — удивился я. — Что за вздор! Вероятно, он сказал вам, что играет музыку Шуберта?

— Во-во, верно. Он сказал: «Я играю музыку человека, который лесу играл и умер с голоду. Хорошо, — говорит, — что есть такая страна наша Россия, в которой нельзя умереть с голоду».

— Вот какой музыкант бывает, — удивился Герасим. — А верно сказал. В России с голоду не помирают. Что потом будет — невесть, а ноне… нет, не помирают. Какой хочешь Шуберт, а хлеба дадут…

Плясавица

Как-то летней ночью, на террасе моего усадебного дома, выходящей в большой старый сад, сидели мои городские приятели да сосед из деревни — рыбак Павел.

Хорошо этак в дружеской компании, в летнем безделии вести разговоры разные! Жизнь проста, от города далеко, место глухое, лесное, красоты неизъяснимой.

Рыбак Павел вел разговор о том, что это место, где дом мой стоит, старинное и ранее здесь стоял другой дом, куда больше моего, и сгорел. «Осталась вот только эта беседка, — показал он с террасы, — да сарай».

— Аллее этой и березкам огромадным, — добавил он, — им лет по двести, почитай, есть. За куртиной, что у беседки, видали вы, насыпана горка? Над ней скамейка. Тут и есть могила барина старого, Ступишина. Он тут допрежь жил, в доме-то. Вот я про него от остряков слыхал, которые еще его помнили в те поры, когда молодые были. Ну, крепостные его, значит. А был этот Ступишин такой барин — во! Роста саженного и всегда сердитый. Ходил постоянно в халате, и зимой, и летом. Жил один, вдовый был — овдовел молодой. Был он раньше военный, как полагается. Женился, супротив начальства, на плясавице. В зале висел портрет во весь рост, а на нем барыня нарисована была — плясавица-то, в белом платье. Это его-то жена молодая. Сказывали, что видали, как он, значит, перед сном на коленях молился на нее, а потом подойдет к портрету и ногу поцелует, что внизу списана была в белом сапожке с ремешком… Кто знает, верно то али зря говорили, — у него старуха жила, так она сказывала, что будто видала, как он ночью-то не спит, а сидит в кресле и вино пьет один. Ну, а на столе канделябры горят — свечи, значит. Только покойная-то барыня выходила с картины, как живая, и танцевала ему. И до того ловко, что он мундир свой наденет уланский, глядит на нее и тоже танцует. А старый уж был. Вот, будто все это старуха видала.

— Жил он здесь, значит, — продолжал Павел, — ни с кем не говорил и никому не велел с собой говорить. Ну а сам что приказывал — только делай и молчи. Так что, ежели кто слово скажет, он повернется и уйдет, а то тряхнет разок, так узнаешь да похвораешь. Потому сила в нем была до ужасти. Вот слушайте… Приезжали к нему начальники — губернатор, городничий. А он слугам велит: не пущать, я, дескать, их не звал. Архиерея тоже. Ну, вот озорство в нем какое было. Все кругом на него серчали. И мужики. И захотели мужики его порешить. «Довольно, — говорят, — ему характер свой на людях показывать. Кончим его. Довольно терпели обиды». Сговорились его кончить. Собрались, да и пришли ночью и принесли с собой двенашину, бревно — двенадцать аршин. Раскачали бревно-то, да двинули в окно, прямо в то место, где он сидел. Посыпались стекла, потухли канделябры, и потом ни-ни, тихо стало. Убили — значит. Ну и полезли в окно. Кстати, конечно, думали и поживиться чем. Залезли… Чу! Слышат — барин-то, Ступишин, живехонек. «Чего задумали! Вам, — говорит, — меня нипочем не убить». И смеется. Мужики опешили. А он: «Мне, — говорит, — самому с вами, холопами неверными, жить противно. Я сам удавиться хочу. Только мне вина мово жалко, не допито. Ну, убивцы, засветите-ка свет! Попью я вина напоследок, да и пойду в сарай давиться». Принесли, значит, вина. Барин всем налил: «Пейте, — говорит, — убивцы. Пойду я давиться в сарай. А здесь место чистое. Я не хочу перед призраком светлым дело грязное вершать». Мужики достали веревку. Молчат, пьют вино, а потом в сарай пошли. У барина веревка в руках. «Пора, — говорит, — теперь давиться надо… Я только опосля вас». Да троим-то веревку и накинул на шею и затянул. Сила в нем — страх! Затянул троих, остальные — бежать. Так он и их догнал. Всех удушил. Восьмерых кончил… Приехало начальства много. Судили, рядили. И духовенство тоже было. Три дня судили. И решили к нему монаха приставить да епитимью на него наложить. Только в первую же ночь прибежал монах в деревню. Собрал народ и говорит: «Народ честной! Что в доме у барина вашего делается! Там барыня спрятана была. Теперь по комнате кружится, танцует. И все свечи зажжены. И такой она красоты, глаз отвести невозможно. А перед ней молодой улан, с сабелью, поклоны кладет. Что епитимью править? Ведь он притворный: он — молодой. Один нипочем в дом не пойду, боюся…» Трясется монах в страхе и народ зовет. Собрались, кто посмелей, — боятся, ведь удавит. Ну, кто косу взял, кто топор, пошли. В доме свет, канделябры горят. Вошли — никого, тихо. Глядят в зал и видят: канделябры на столе горят и две чашки хрустальных стоят с вином. Большой портрет: барыня вся в белом глядит и вроде как смеется. А барин лежит на полу в мундире, эполеты и сабель золотая. Лицо белое: старый. И глаза открыты, на портрет глядят. Подошли, кто посмелей, поднять его, а он закостенел — помер, значит. Монах и все, кто были, старуха и мальчик-казачок, все ушли на деревню. Вдруг глядят — осветило в саду. Пожар, дом-то занялся! И от дома бежит по аллее, за беседку, да к реке вниз, белая барыня в кринолине. Да под гору — как летит, да за деревьями и пропала над рекой в тумане… Приехали начальники, дивовались. Жалели — портрет сгорел. Нашли его обгорелое тулово. Вот тут у вас в саду зарыли, за беседкой, где скамейка стоит. Неча говорить: верно. Он и теперь, Ступишин-то, по ночам похаживает да вздыхает. Наши-то когда слышат.

— Но это только так слышится им, — заметил приятель мой Вася.

— Слышится, да! А вот Сергею Макарову, от вас шел, так он ему как по уху — раз! Тот бегом, да кричит: «свят, свят». Тоже покойники такие бывают, долго от них житья нет. Крепко мстят. Есть это.

— Ерунда, Павел, выдумки. Зря пугаешь, этого не бывает.

— Выдумки? Нет не выдумки. Я ведь жил здесь, когда вы дом строили, так слыхал. Как ночь лунная, в полночь, в беседке кто-то вроде топает…

Вдруг мы все замолкли. В беседке послышались будто шаги…

— Что это?

И опять, да так явственно — шорохи в беседке… Мы насторожились. Невольная жуть охватила нас.

В самом деле, что же это такое?

Беседка, освещенная полной луной, среди осин и елок казалась призрачным видением прошлого… И вдруг тихо отворилась дверь, и женщина в белом платье показалась на пороге. Тонкие руки ее были подняты: она как бы поддерживала ими свою голову.