«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

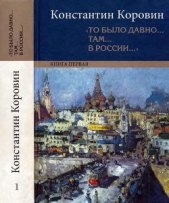

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Что за ерунда», — подумал я.

— Красивая? — спрашиваю.

— Нет, чего! Толстая. Лет за пятьдесят. Жена сапожника. В подвале живут. Бе-едные. Двое детей.

— Что же ты ерунду порешь… Рассуди: за что студентам жену сапожника резать?

— Вы никогда не верите… Студенты народ озорной, чего тут… Созорничали. И вот она кричала. Ужасти!

— Чушь. Не может быть…

— Не верите! Так в газетах прочтите.

И он подал мне «Московский листок» [261].

Действительно, в отделе происшествий там было напечатано, что в доме Соловейчика — Тверской части, Садового участка — в припадке острого алкоголизма мещанка Юдина нанесла себе несколько ножевых ран и в карете «скорой помощи» скончалась. А затем… была и другая заметка: такие-то студенты Московского университета за непосещение лекций и невзнос платы увольняются…

В Архангельске я был с художником Головиным, с нами был и Василий Белов. Как-то я попросил Белова сходить посмотреть на уличную афишу, что идет вечером в театре.

Василий, возвратясь, повесил картуз на гвоздь и бойко, по-солдатски, доложил:

— По всему городу капеллой.

— Что такое, Василий?

— Ну, вот опять не верите. Чего ж, верно: «капеллой по городу», боле ничего.

Василий любил читать и сокращать написанное: все прочитанное поэтому превращалось у него в абракадабру, а события извращались и преувеличивались до чудовищности.

На сей афише было указано, что «проездом через город Архангельск капеллой Славянского [262] будет дан концерт».

— Ну что — верно же? Сами читали! — сказал Василий.

— Верно, Василий. Капеллой… Голые по всему городу поедут. На санях!

— Вот, — возмутился Василий, — голые! Это что ж такое? На санях, летом! Да это нешто город! Чего тут и делать-то.

И он, сморщив глаза, махнул рукой и вышел…

— Ежели наш Государь захочет, все державы победит, — сказал Василий в тот же день за работой.

— А тебе бы хотелось, чтобы всех победил? — спросил его зашедший ко мне В. А. Серов.

— Еще бы! Чего глядеть…

— А зачем?

— Как — зачем, а чего они по-нашему не говорят? Да и в церковь не ходят.

— Они в свою ходят.

— Ну вот, «ходят»! Турки-то. Что вы, нешто это церковь? Там и святой водой не кропят, детев не хрестят. Чего тут! Узнали б тогда, что и как…

— Василий Харитоныч, — вмешался я в разговор. — А вот японцев-то не победили наши [263]. А ты говорил — наша возьмет.

— Всех бы в море японцев… Да что тут. Измена да горы.

— Горы, — повторил он. — Верхушек не видать. Страсть какая. А там тучи. Они оттуда наших-то и жарят ночью. А наши-то в Порт-Артуре, сердешные. Выйти и некуда. Ежели бы не тучи, прощай! Всех бы взяли. Да нешто это война? Воевать выходи на ровное место, в чисто поле. А то горы!

Как-то, уже во время революции, я пошел в мастерскую взять свои эскизы.

У ворот дома Соловейчика, где была мастерская, я увидел Василия Белова.

Он стоял один и глядел рассеянно; под глазом у него был большой синяк. По улице шли люди, несли знамена с надписями: «Дворцы народу», «Свобода, свобода»…

— Василий Харитоныч, — спрашиваю. — Что это? Ушибся? Глаз-то у тебя затек.

— Ну и свобода, — ответил Василий. — Это что же такое? Вчера я на метенге [264] был у Страстного… Народу… Говорил, как новое начальство дома делить начнет. Кому — ежели я солдат — одно, а ежели мастер — другое. Мне, чисто Шаляпину, хлопали. Да один какой-то стрюцкой [265] мне в морду — хлясть. Ну, за меня народ. «Как драться? Полное право!» А стрюцкой на меня показывает: «Ишь, у него бриллиант на пальце». А у меня кольцо с бирюзой, когда в Самарканде с вами был, вы подарили. «Давай кольцо, — кричат, — бриллиант носит, сволочь!» Сняли кольцо. Чуть палец не оторвали. Насилу сбежал.

В это время мимо нас по Садовой повалила толпа: «Свобода, соединяйтесь».

Шли дворники с метлами и пели: «Черные дни миновали» [266].

Василий смотрел сердито. Вдруг перед ним остановились двое и стали его разглядывать.

— Это городовой переодетый, — сказал один из остановившихся, показывая на Василия. — Ишь, морда бита.

— Городовой это, тащи его. Ишь, переоделся!

Василий закричал:

— Какое полное право!

Но Василия уже держали за руки.

Я вступился за него:

— Это вот из этого дома мастер, — говорю. — Рабочий, сознательный. Из мастерской.

— Веди его туда, узнаем, кто, — загалдели в толпе.

Василия и меня привели в мастерскую.

Когда вошедшие увидели краски, кисти и часть декорации, над которой была написана большая голова египетского фараона в тиаре (декорация изображала барельеф к балету «Дочь фараона» [267]), один из освобожденных граждан сказал, сморкнув носом:

— Э-э, товарищи, и верно… Художники… Ишь, Карлу-Марксу малюют. Вот за это, знать, его и били несознательные. А пошто у Карлы-Марксы бутылка на голове?

— Монополия, что ли?

— Монополия, знать.

— Ишь ты!

Через неделю Василий пришел ко мне серьезный и важный.

— Теперь я за старшого, — сказал он. — Бумагу мне дали. Главный мастер. Весь двор меня слушает, ходит смотреть Карлу-Марксу.

Говорил это Василий строго, и лицо его было умственное и гордое.

Вдруг, совершенно другим голосом, Василий сказал:

— Ну, чтó теперь денег награбят — страсть! Часы карманные делить будут. Мне золотые обещали.

— Нехорошо, пожалуй, будет, Василий…

— Чего ж? Народ гуляет. Никто не работает. Кто что. Свобода потому. Очень антиресно. Где подожгут, где стащат, своруют, потом ловят, кого бьют. Кто кого. Антиресно. Гуляют. Карла-Маркса велел. Ну, и рады все. Ходят смотреть в мастерскую: голова большая. Ну, спрашивают: что за человек такой намалеван? А я говорю: Карла-Маркса, Фундуклей [268], царскую дочь за себя взял, в дочери фараона, в балет. Она танцевала да веретеном, от жисти такой, сквозь себя проколола. А его от должности уволили.

— Ловко, — говорю, — ты, Василий, придумал.

— А чего ж? Всем ндравится. А один пожилой так даже заплакал. Говорит — у него тоже вроде было с дочерью. — Так, говорит, в больнице и померла.

Он посмотрел на меня с укоризной:

— А вы, Кистинтин Лисеич, все не верите, смеетесь, а мне вот муку, крупу, сахару за это дают…

Через неделю Василий опять пришел, но грустный, подавленный. Глаза ходили во все стороны.

— Ну, начальство теперь, плюнуть стоит, — сказал он.

Оказалось, что в мастерскую явился человек в кожаной куртке, с портфелем под мышкой и сказал про декорацию: «Это не Карл Маркс», — и велел бороду прималевать.

— Карла-Маркса фабрикантом был, — горячился Василий. — Все фабрики рабочим отдал, капитал на книжку положил… А декорацию взяли и сказали, что из нее знамя сделают.

— Взяли, — повторил с грустью Василий. — Знамя! Какое же из этого знамя выйдет! Знамя есть священная хоругвь против врагов унутренних и унешних, а он чего понимает? Так, какой-то стрюцкой. Чего тут. Говорили, часы делить будут. Вот тебе и часы! Фабрики рабочим отдал Карла-Маркса, а сам, поди, с золотыми часами ходит. Тоже суфлеры, знаем их.

И, посмотрев на меня, еще раз укорил:

— Вот вы все не верите, все смеетесь… Эх, досмеетесь вы, Кинститин Лисеич…