«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

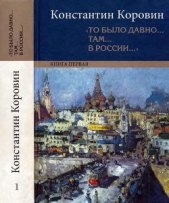

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Но Каменев не прожил пяти лет и умер в ноябре осенью в том же году.

Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины — «Грачи прилетели». И многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях.

А. К. был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы остатка оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь.

— Да, да. Уж в Сокольниках фиалки цветут. Да, да. Стволы дубов в Останкине высохли. Весна. Какой мох! Уж распустился дуб. Ступайте в природу, — говорит он нам. — Там — красота неизъяснимая. Весна. Надо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть художником, не надо.

— А как, Алексей Кондратьевич, нужна в пейзаже даль — деревья большие и воды? — спросил его однажды ученик, Мельников.

— Не знаю, — ответил Саврасов. — Не надо, а может быть, и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется, — хорошо только написать. Нужна романтика. Мотив. Романтика — бессмертна. Настроение нужно. Природа вечно дышит. Всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт.

— А как же писать, с чего начинать? — спрашивают его ученики.

— Не знаю, — опустив глаза, говорит Алексей Кондратьевич. — Нужно любить. Форму любить, краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу — тогда можно писать.

— А если я влюблен в музыку, — говорит ученик, — то все же, не умея, не сыграешь на гитаре.

— Да, да, — ответил Саврасов. — Верно. Но если он влюблен в музыку, то выучится и будет музыкант, а если нет, то трудно, ничего не будет.

Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды и говорили друг другу, указывая — «это не прочувствованно», «мало чувства», «надо чувствовать», — все говорили про чувства.

Как прекрасны вечера, закаты солнца, сколько настроения в природе, ее впечатлений. Эта радость, как музыка, восприятие души. Какая поэтическая грусть.

— Вот, говорят, в Швейцарии настоящий пейзаж? — спросил как-то Саврасова кто-то из учеников.

— Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. Прекрасно, — сказал Алексей Кондратьевич. — Но кому что. А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет, разнообразие, весна какая, и осень, и зима. Поет, все поет. Только небо прекрасно в Италии… А пейзаж в Швейцарии. А у нас нет разве неба, гор нет? Как быть? Да, плохо, нет озер… Да… А там Женевское озеро.

Саврасов опустил голову в раздумьи.

Помолчав, Алексей Кондратьевич встал, надел пальто, взял палку и собрался уходить из мастерской.

У дверей он остановился и, подумав, сказал:

— Там, в Италии, было великое время искусства, когда и властители, и народ равно понимали художников и восхищались. Да, великая Италия. Теперь во Франции прекрасные художники. И у нас было искусство. Какое! Какие иконы. Новгородские. Прошло. Забыли. Мало, очень мало кто понимает. Жаль. Что делать? Да, бывает время, когда искусство не трогает людей. Музыка тоже. Глохнут люди. Странно, что люди есть, которые понимают и чувствуют искусство, музыку, живопись. Да, а есть глухие, вечно слепые, не слышат и не видят. Есть такие. И их больше. Это совсем другие люди, и думают они как-то иначе. Я заметил это. Как быть?

И Саврасов, повернувшись, ушел в дверь.

Осенью, по приезде моем из Саввинской слободы, перед окончанием Училища, когда мне было двадцать лет, А. К. Саврасов все реже и реже стал посещать свою мастерскую в Училище. Говорили, что Саврасов болен. Однажды мы, ученики его: Мельников, Поярков, Ордынский, Левитан, Несслер, Светославский, Волков и я, приехавшие из разных мест, показывали друг другу свои летние работы, этюды. Неожиданно к радости нашей в мастерскую вошел Саврасов. Он очень изменился, в лице его было что-то тревожное и горькое. Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно: на ногах его были серые шерстяные чулки и опорки; черная блуза повязана ремнем; на спине был плед; шляпа с большими полями, грязная и рваная, шея повязана красным бантом.

— Ну, что? — сказал он, как-то странно улыбаясь, — давно я не был у вас. Да, да… давно. Болен я, и вообще…

Мы показывали ему свои работы, с каким-то трепетом ждали, что он нам скажет, удивленные его печальным взглядом и странностью одежды. Раскладывали на полу этюды.

А. К., сидя, смотрел их, прося некоторые поднять и держать в руках.

— Как молодо, как прекрасно, свежо! А вот тут «замучено», старался очень — не надо стараться… Муза не любит. Да, да… А вы знаете, муза-то есть, есть… редко с кем она в дружбе, капризна муза. Заскучает и уйдет. А как вы думаете, муза легкомысленна или серьезна? — И Саврасов как-то вопросительно посмотрел на нас и, странно улыбаясь, добавил: — Муза — умная дама и дружна бывает с самым легкомысленным человеком… Как странно!.. Ну да. Прекрасно, молодо, мне нравится, что вы никому не подражаете… А вот недавно погас юный, как вы, Васильев… Это художник был огромный, я поклонялся этому юноше. Умер в Крыму — горловая чахотка. Я просил одного дать ему под картины денег, нет — боялся, пропадут деньги… Да, да — боялся. И погиб юноша… Сколько он стоил, Васильев-то? Никто не знает. И, вообще, — как расценивать? — в голосе его была горечь. Вот это… — показал он на пол, где лежали этюды… — Я не знаю, чтó стоит серенада Шуберта или две строчки Александра Сергеевича Пушкина:

Да, да… Ничего не стоит… На ярмарке вот все известно, что стоит. Вот, да, да… А так это вот — ничего не стоит…

Саврасов как-то рассеянно посмотрел кругом и продолжал:

— А я долго не был, хворал несколько. Да… Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа, возвышайтесь чувством… Велико искусство…

И Саврасов встал и как-то торопливо пошел. У двери он остановился, обернулся и, растерянно улыбнувшись, сказал:

— Я не совсем здоров… Ну, до свиданья…

И ушел.

Алексей Кондратьевич все не приходил. Вечером как-то солдат Плаксин, убиравший мастерскую, сказал мне:

— Да ведь он запил, запой у него случился. Человек ён голова, добрейший. Летом-то вот он писал здесь картины… Хороши!.. Пьет, пьет, а закуска цела.

Плаксин встал передо мной, уперся в метлу и так серьезно продолжал:

— Пьешь ежели, то закуси, а ето что без закуски, оченно вредно… У нас во втором взводе и… полковник был, и… человек-душа прямо — сгорел, себя вином сжег, без закуски потому… Ты выпил, значит, — дэк закуси, оченно пользительно. А они не евши. Водка — она прямо кого хошь в гроб кладет, не глядит, будь ты хошь генералом или вот што я. Ей все одно — сгубить.

В марте, когда уже чувствовалось дуновение весны и снега разрыхлялись, дворники кирками кололи московские тротуары, шел я с вечернего класса, пробираясь к себе в Сущево, где жил. Великий пост. Колокольный звон уныло разносился над Москвой. Задумывалась душа.