«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

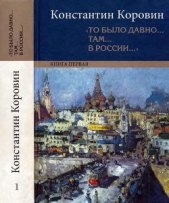

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Как? Ты, значит, на войну хочешь ехать, Коля?

— Во, во. Да как это надоть ехать, дело мне не знамо.

— Коля, тебя не возьмут — ты же мальчик, — говорю я, — молод ведь ты.

— Н-е-ет, возьмут. Я чего-нибудь буду там пособлять. Драться мне где же, а так, кому што надо, носить я могу али пошлют куда.

— Как же это ты отца найдешь? Где он, в какой части, ты знаешь?

— Знаю. Сапер он, более ничего. Это вы не говорите тут, а я уйду. Вот собаку вот тоже охота, кривого-то, взять. Он тоже отца знал, он бы рад был… Я и полушубок возьму, и сапоги евоные, новые есть.

Колька говорил так просто и ясно, и восторженное лицо его было бледно, и искрились большие глаза. Он поднимал руку кверху над собой, когда говорил: «у Престола буду сидеть с отцом и я»…

— Сидеть… Почему сидеть?

И, смотря на него, я не знал, что ему ответить.

Потом сказал:

— Послушай, Коля, у тебя мать, ты один сын, ты ее жизнь, на кого же она останется?.. Ты ее надежда, подумай, мать-то оставишь…

— Да, это все верно, — сказал Колька равнодушно, — только я никак не могу… Чего здесь делать? Только я уйду, вы не говорите никому. Прощайте, — вдруг сказал Колька и ушел.

Через три дня дедушка-сторож, утром, сказал мне:

— Колька-то в ночь ушел и собаку кривую увел с собой.

— А как же мать-то, что же она? — спрашиваю я у дедушки.

— Плачет… — ответил дедушка, — говорит, ничего с им не сделаешь, давно затеял. Отец, говорит, зовет меня. Чего… Сапоги взял его новые и тулуп. Мать думает, вернется, он ведь вне себя, пройдет. Да нет. Слышь, на машину сел, с солдатами. Жандар на станции видал, так сказывал — конвойный его взял. Нельзя, знать, по эдакому делу отказ чинить.

— Ведь он мальчик, — говорю я. — Сколько Кольке лет?

— Тринадцать, — ответил дедушка.

Через месяц, вечером, вошел ко мне сторож-дедушка и сказал, что мать Колькина, Авдотья, пришла, и принесла письмо мне прочесть — от мужа получила.

Ко мне вошла Авдотья, женщина высокого роста, подала мне письмо и фартуком закрыла глаза. Я читаю:

«Любезной супруге моей Авдотье Михайловне земным поклоном кланяюсь. Любимому сыну мому Миколаю Григорьеву шлю отцовское благословение, на послушание матери своей и почтение родительское. Сохранять в вере святой. Штыковою раною сквозь лежу в госпитале втором Гренадерского дивизиона. Рукою не мощью, жду часа преставиться к Престолу Творца Всевышнего. Отдай, Авдотья, сапоги новые Миколаю, пускай сенца вставит, по ноге, может, придется. Суконну поддевку продай, смотряй, обманом не обманись. Мене двенадцати не отдавай».

Зима. Засыпало снегом. Вижу я, на деревне в сумерках светятся огоньки в окнах изб деревенских. В окне избы Авдотьи не горит огонь. Стоит Авдотья в рваном тулупе у плетня и смотрит в даль дороги, на поворот, в лес. Долго смотрит. И пойдет домой, наклоня голову. Затеплит лампаду у иконы, покроет скатертью стол, накрошит редьки, польет квасом, сядет за стол, напротив положит ложку. И говорит:

— Поешь, Андрюша… Найдет ли Колька тебя? Где найти?.. Убили, знать, тебя вороги. Не хочу я чай без тебя пить, не буду. Говорил Колька — найду отца. Да где же?.. Мал он еще. «До Престола дойду, а найду», — говорил. Где ж найти… Эх, горе… вот оно што… Рать на рать идут… Пошто велел Арханген?.. Поешь со мной, Андрюша, люб ты мне, ох, люб. Светел, как сине утро. Ишь, краса в тебе какая — нездешняя, кровины нет капли в тебе, полил землю родиму…

И все говорит, говорит Авдотья. Заполночь уже. К утру заснет за столом…

Утром затопит печь и ничего для себя не печет — неохота. Кому есть, для кого готовить. Пожует краюху хлеба и пойдет к плетню — посмотреть на дорогу дальнюю…

Никуда не ходит в гости. Да и к ней никто не идет. Скушно.

— Эх! — говорят. — Авдотья горе мыкает. Все ждет — думает, муж приедет. Да, приедешь оттелева. Эка там чего: немцы, турки, арапы, еще хранцуз да штанглинец с им. И-и… И сколько их на Рассею идут… Где ж тут вернуться. Нет, не вернется.

Потом деревенские говорили:

На холмах Галиции к утру смолк вой артиллерии. Шел долгий бой. В окрестностях Кременца снесен артиллерийским огнем какой-то городок. Кусок церковки белеет, как срезанная пасха; мусор разбитых домов, щебень, грязь, глина… Кой-где торчит остаток печи… Стаи воронья носятся и с криком опускаются кучей, отыскивая добычу. Из глины и мусора выглядывает грязный сапог и в нем часть ноги: расшиб снаряд, и человека нет. Около сапога — собака кривая, Волчок. Не дает клевать воронам ногу… Смотрит Волчок одним глазом, и в глазу кривой собаки скорбь тяжкая и недоумение. Глядит, сядет, поднимет морду кверху и тихонько завоет…

Издох кривой Волчок у сапога друга своего Кольки…

Баба-Яга

Едем со станции до дому. Ко мне в деревню. Со мной приятели — охотники. Ехать восемь верст. Метель. Метет мягкий снег. Ползут розвальни.

Со мной — мой приятель Василий Сергеич. Отвернулся, закутался, сидит, молчит. Лошадь стала. Снег бьет в глаза.

— Чего, и не знамо что, куда ехать, — говорит возчик Батранов. — Иде и мост, не знаю. Чего еще поехали, надо бы переждать. А тут что?

— Да не замерзнем, — говорю я, — тепло, трогай.

— Где ж замерзнуть? А ехать куда, вот что. Ничего и не видать.

— Поезжай назад, — говорит мрачно Василий Сергеич.

— Назад, — отвечает возчик Батранов, — а где зад-то? Эх, грех неровный. Трогай, — дергает Батранов лошадь.

Поехал и опять стал.

— Знать, лес, — говорит Батранов. — Вот справа. Видать маненько. Во соснину. Лес, знать. Н-ну!

Лошадь тихо пошла. Розвальни качнулись, наклонясь, и задели пень. Батранов слез. Взял за узду лошадь. Пошел, мотая перед собой руками. Остановился.

— Я пошарю пойду — что тут. И кликну вам.

И он ушел. Долго ждали. Потом крикнул:

— Справа надоть.

Я откликнулся ему. Он подошел, сел и круто взял вправо.

— Как бы с кручи не чертануть, — сказал он про себя.

— Стой! — крикнул Василий Сергеич.

И Батранов опять стал, вылез и пошел. Возвращаясь, говорит:

— Эвон, там, в теми, что — огонек будто в окошке. Э-эвона, там. Я поведу лошадь.

И мы тихо едем среди невероятной мглы. И только перед глазами белые хлопья бьют в лицо. За шею, за ворот набивается снег. Батранов встал. Перед нами что-то темное.

— Эх, во что, — говорит Батранов. — Заехали. Далече. Прямо к Бабе-Яге. Вот сейчас поведу. Завернем за сарай. Эвона, тут, видать, оно и есть. Выселок, значит. Она тута, Баба-Яга.

— Какой вздор, — осердился гофмейстер. — Какая Баба-Яга. Что за чушь!

— Верно, барин. Она тута. Вона, огонек светит. Я знаю, эта самая. Ну и баба, эх, вдова.

Приятели вылезли из розвальней и стояли передо мной как враги.

— Ну ее к черту! — кричал приятель Вася. — Это какая-то ловушка. Опять какой-то вздор, чушь!

Генерал сердился. Ему в рот попал снег с рукава Сучкова. Он поперхнулся.

— Ехали на охоту, а приехали… к Бабе-Яге! Только у тебя такие истории.

Я тоже рассердился.

— Да что вы, на самом деле, обалдели все? Я в первый раз про нее слышу. Я сам не знаю, что эта баба, и что за баба такая… И притом — я боюсь щекотки, смертельно боюсь.

— Опять ерунда. Щекотка. Нет, нет, довольно. Я с тобой больше на охоту не еду, — кричал Павел Александрович.

— Щекотка — это русалки. Я тоже терпеть не могу этого вздора. Кругом метель, неизвестность, а тут чепуха такая, — сердился гофмейстер.

— Во, — говорит Батранов, подходя. — Она самая. К ей попали. Эка, куда заехали, на Выселки. Сейчас поведу лошадь. Садитесь. Хорошо, что попали. А то просто пропадай.