«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

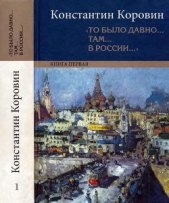

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тихо идем на лыжах. Все кругом белым запорошило. Вот и след, первая петля — напрыгал заяц. Вторая. Мы встали. Кусты. Сейчас выскочит… Тихо двигаемся. Я остановил приятеля. Заяц выскочил и сел. На фоне запорошенного леса, покрытых снегом сараев деревни, вдали, он был как какая-то необходимая, живая, чудная брошка на груди красавицы русской зимы, двигал ушами, слушал… Кроткий профиль его был трогательно забавен. Заяц…

— Знаешь, — шепнул я, схватив за ружье, — не будем стрелять. Так много жратвы я приготовил, пускай живет.

С веселыми, смеющимися глазами приятель крикнул: «Беги!»

И заяц понесся стрелой по снегам, удаляясь, и пропал в кустах.

— Ничего? — удивился Юрий, когда мы вернулись домой.

Мы ему рассказали, как нам помешало что-то стрелять в зайца: завтра праздник — не хотелось.

— Какой сентимент! — улыбнулся Юрий. — А я зайца люблю. Должно быть, промазали. Все равно его волк съест. Почему же не я?

— Зайцу-то, брат, все равно, — сказал Коля, — кто его съест, волк ли, ты ли, но почему лучше, что ты его съешь, это еще неизвестно…

Едем мы в розвальнях снежной дорогой.

Впереди толстый Юрий Сахновский.

С ним Коля в полушубке тетки Афросиньи, голова закутана бабьими платками, — с черненькими усиками и в пенсне. Встречаем под деревней нарядных баб и мужиков. Едут, кланяются. Подъезжая к нам, останавливаются, и спрашивает мужик:

— Это с требой-то к кому едете?

— К Герасиму Дементьевичу, — говорю я.

— Пошто? Захворал, што ли, соборовать?

— Да нет, — говорим мы, трогаясь, — водку пить.

Мужик махнул головой, сказал:

— Ништо, а я думал, помирает.

— Юрий, — кричим мы, — правильно, ты на попа смахиваешь. А Колька на псаломщика.

Проезжаем деревней, избы в снегу, из всех труб идет дым кверху, тихо… А в огоньках окон — уют, радость ожидания, какой-то дружбы, надежды. Что-то родное и доброе поет в сердце. Большие леса, запушенные. Опускаемся вниз. Вот видна мельница, и весело светятся окна дома Никона Осиповича. На крыльцо высыпали все: Никон Осипович, дочери. Работник Василий Князев [394] говорит мне:

— Хорошо поймал, в лунке: лещи и налима много.

Тепло у мельника. В углу горит у икон розовая лампада. Сын мельника Санька рад. Говорит:

— Василь Сергеич, вот здесь, недалече по краю, медведь прошел надысь, спугнули, знать, с берлоги. Вот бы тебе его.

Санька хитрый, пугает приятеля Васю…

В горнице мельника пахнет хлебом. Хлопочет хозяйка и дочери. В корзинке — замерзшие кружками налимы, большие. Сковороды покрыты карасями. Жарится гусь. Утки с груздями будут.

— Пойдем смотреть поставушки на омут, рыбу таскать.

— Ну, — говорит Вася, выйдя на крыльцо. — Мне что-то не хочется… Поставушки смотреть, а он эдак сзади обойдет, да череп свернет… Вот и разговенье.

Большой лес по бугру шел до самого омута. Темная мельница, крыша, бревна покрыты снегом. Колеса обвешаны заледенелыми глыбами.

Из прорубок во льду омута вытаскиваем длинные шнуры лес. Вертящиеся черные налимы тут же замерзают на снегу. Уж месяц встал над лесом. Тихо и таинственно дремлет огромный лес, покрытый снегом.

Самовар, горит лампа. Окна в доме мельника стали темно-синие. Хорошо, тепло в доме.

— Этакое дело, — говорит Никон Осипович, сидя за чаем. — Поехал я, а чего это с лошадью, прямо не пойму. Я стегнул, и что сталось. Как я ее хлыстну, она встанет и безусловно (он любил слово «безусловно», от нас выучился) на меня рычит. Обернется и начинает прямо, как собака, лаять. Вот что это, а? Завсегда под праздник эдакое выходит… Я ее «Маша, Маша», а она пуще… Эдакой грех с ей.

Весело шло разговенье. Все за столом. Настойка гонобобелевая замечательная. Ну и березовка тоже. Брага шипит. Никон Осипович рассказывал:

— А однова на мельнице я нечистого видел под самый праздник… Уехали помольцы, а я у вешек сел, у колеса-то, и деньги считаю… Поглядел, батюшки, против меня эдакий чертина, здоровый, лохматый… Сидит и на меня прямо глазищами смотрит, говорит: «Ты что это, — говорит, — мельник, все деньги чертовы считаешь?» В колесья бултых, и пропал. Я домой прямо не в себе прибежал: свят, свят… Так кропили водой святой. Ну, теперь ничего…

Много говорили о леших, ведьмах, кто что видел. Вася все принимал всерьез. Юрий смеялся.

В это время внизу окна постучала в стекло рука.

Никон Осипович встал, и мы все.

— Чего это? — сказал он. — Вишь, знать, кто-то…

Он пошел, и мы все за ним. Никого не было за стеклом, и нельзя было достать рукой до окна — высоко.

— Не угодно ли, — заметил Юрий. — Да это восхитительно…

— Видали руку? Рука женская, — прошептал Коля.

— Странно, — повторил Юрий. — Но весело.

— Да ведь это монашенка! — сказал Санька. — Она ночью ходит завсегда, долгая, чисто хворостина. Она и постукала в окошко, Христа ради просить, она без ума, ну и ходит. Это она постукала. Она ничего — смирная, боится народу. Есть такие — бьют, побьют — она потом ходит по лесу и плачет. Вот, знать, побили, теперь и ходит.

— Верно, — подтвердил Николай Осипович [395]. — Она отсюда недалече, из деревни Живой Ключ. Она подкидыш, безродная и осталась сирота. Кто и принял — померли, никого родных. Увезли ее, значит, в монастырь, как только через год пришла назад в деревню — без ума, памяти. А красивая какая, высокая, не в меру. Ну, парни над ней потеху да утеху свою держат. Родила она, и били ее много и шибко. Ну, стало-то, что все гонют, смотреть на нее — жалость берет, побирается, а она протянет руку, последний кусок хлеба сама отдает, ягоды наберет — отдаст ребятишкам, любит дитев, все смотрит — погладит, да боязно, гонют… Не украла бы… А живет где — под стогом али сараем, — в лесу… От людев спасается. Бегает, в дупле прячется, думают — померла, вдруг опять появится. Теперь уж плоха стала, боле теперь бьют. Это вот, верно, постучала она, потом испужалась.

Летом ест траву, грибы сырые, просит Христа ради, но робеет, в деревню редко приходит, парней боится. Однова к ней монах пришел, священник такой, поп. Тогда она в угольной яме жила, в заимке малой в лесу. Ну какая жисть. Слушала она его, потом в разум вошла, сказала: «А что надо вам, я несчастная». А поп-то ей и говорит: «Помочь тебе хочу, увести отсюда, отдохнуть». — «Помоги, — говорит, — отец, Христа ради, уйди от меня». Вот и все. Однова по лету, вот тут, у речки, вверху, у осыпи песчаной, глядит Наталья, жена, и говорит: «Никон, погляди-ка, чего это женщина у воды сидит, красивая». Я гляжу — монашенка, знать. Сказал работнику: «Отнеси-ка крынку молока да хлеба, дай ей». А она увидала да бегом по осыпи от него и в лес. «Оставь, — говорю, — придет, может, съест». Пришла и ест, чисто зверь, оглядывается, не поймали бы. Вот она, — показал он на жену, — видела…

— Верно, — сказала и жена Наталия. — Нече, — говорит, — блудная она, точно, но мне так жалко ее.

В соседней комнате настелено сено.

Поздно. Ложимся спать. Вася посередке, и видно ему комнату, в которой пировали: и стол, и иконы. Я потушил лампу. Тихо, уж кое-кто засыпает. И вижу, как Вася сел и, вытаращив глаза, смотрит вперед и крестится, побледнев. Вскакивает и кричит:

— Вставайте, скамейка пошла…

Действительно, в соседней комнате сама по себе прыгала скамейка, как лошадь. Вася в отчаянии кричал:

— Ружье скорей, стрелять!

Все ошалели, даже Юрий растерялся, говорит:

— Как странно…

Я бросился к скамейке и снял с нее незаметно шнур. Это Санька, хозяйский сын, как было со мной условлено, тихонько залез на чердак и оттуда спустил в люк потолка скамейку на бечевке. Я осветил комнату. Пришел мельник и все.