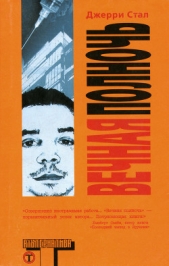

Вечная полночь

Вечная полночь читать книгу онлайн

«Вечная полночь» — яростная динамичная и до боли забавная исповедь дзенского мастера саморазрушения. Она более чем достойна занять место в одном ряду с такими классическими произведениями, как «страх и отвращение в Лас-Вегасе» и «Голый ланч». Как напоминает нам Стал, жизнь — временное мероприятие. Он, как никто другой, иллюстрирует пословицу «было бы смешно, если бы не было так грустно». «Вечная полночь» — и то и другое.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Меня там прекрасно подготовили. Но совсем не к алгебре. Нет, оказывается, из остальных обитателей «Хилла» в летний лагерь согнали одних распиздяев. Способных, но склонных к нарушению дисциплины. Что в 1969 году правления нашего Каменного Господа означало наркоманов.

Можете себе вообразить, как отчаянно я хотел стать своим, когда один из пацанов постарше заявился ко мне палатку и дружелюбно представился. Его звали Сайпс. Он ходил в мешковатых шортах и топ-сайдерах — ни то, ни другое я доселе не видывал — и один в один напоминал молодого Лесли Говарда.

— Короче, Стал, — спросил он, плюхаясь на раскладушку моего отсутствующего соседа, — что ты больше хочешь: мескалин или кислоту?

Ну, не то чтобы я хорошо шарил в том и другом. Я раз пробовал мескалин, когда в четырнадцать мне сестра немножко выделила и все. И разумеется, я сообщил ему всю правду. Как можно небрежнее я произнес: «Кислоту. Сколько я могу взять? Сколько съем?».

Вот так все и произошло. Моя судьба решилась. То были дни, для тех из вас, кто их не застал или забыл, когда люди делились на две группы. Нарки и приличные. Спортсмены и хиппи. Нефоры и цивилы.

Когда учебный год пошел своим ходом, и я попал в сам Поттстаун, стал каждый день ходить в форменном пиджаке и при галстуке и вместе с остальными ребятами ныть насчет обязательной стрижки — короткие волосы никого не радовали — я успел закрепить за собой репутацию неформала. Именно в «Хилле» я научился правильно торчать: постоянно и как будто ты совсем не торчишь.

Мой кореш Сайпс и другие до абсурдности денежные сынки промышленных воротил обучили тупорылого пролетарского дегенерата из Питтсбурга, как глотать 800 микрограмм промокашек и не запалиться за обедом перед директором и его женушкой с крысиной мордашкой или в капелле не заорать при виде крови, капающей со святых из цветного стекла.

Когда я вернулся в нормальную школу после папиной смерти, будучи в старшем классе, то меня уже сопровождало чудесное, освобождающее душевное умиротворение, что ОТНЫНЕ НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Если человек вроде отца, кто никогда не сделал никому вреда, кто, вообще-то, весьма помог человечеству, если человек вроде него может вот так умереть, так в чем, собственно, дело?

После этого мое уже солидное употребление взмыло до категории безграничного. Случается нечто, когда убиваешься по галюциногенам ежедневно в течение нескольких недель. Проходишь сквозь дверь в собственном мозгу. Она захлопывается за тобой, а тебе плевать.

Это все связано с неизменной невозмутимостью. Где можно больше узнать о наркоте, чем в компании приличнейших в мире людей? Подготовительная школа стала чем-то наподобие наркотической учебки.

Все старшие ребята, вызывавшие у меня симпатию, принимали дикие количества веществ. Конечно, я сейчас не могу назвать их по именам. Впоследствии все они заняли свои подобающие места среди индустриальных магнатов, верных и солидных республиканцев, чью юношескую придурь было бы нечестно выдавать. Ко времени моих последних двух лет в подготовительной школе я не умел представить земного существования, проведенного без бурного до неприличия кайфа. Пусть даже о нем никто, кроме тебя, не знает.

С течением лет, надо думать, химия изменилась. Но не отношение к ней. В некотором роде, я думаю, наркотики помогли мне пережить подростковый период, эту абсурдную бунтарскую позицию «на хуй цивилов», державшуюся, пока я не слез с геры в последний раз.

Только окончательно развязавшись с наркотиками я почувствовал себя мужчиной. Только пройдя через их огонь, я сумел представить себе, что вообще-то значит это слово.

Такое чувство, будто из пубертального возраста я перескочил сразу в пожилой. Но что тут будешь делать? Мне повезло обрести себя. Я мог кончить единственным обитателем дома престарелых, кто бы тащился от Керуака.

Короче, я общаюсь со своим знакомым писателем, Хьюбертом Селби-младшим, автором «Последнего выхода в Бруклин», человеком, переборовшим собственную травму, наркотики и прочее за шестьдесят пять лет своего земного существования. Я говорил про то, что до настоящего момента я верил, что мое детство прошло нормально. Не особо здорово, но более или менее нормально. Но теперь, когда пишу о нем, то выходят сплошные кошмары. Ужасающие интерлюдии, врывающиеся трещинами в нормальную здоровую реальность. Что бы там ни было… Так что все повествование становиться неким шоу ужастиков. А Селби говорит, надо думать, так и надо.

«Чего ты хочешь?» — смеется он от моего признания, что мне смертельно плохо, потому что не получается написать счастливый рассказ о детской неожиданности. Получается только мрачный текст. «Чего ты, блядь, хочешь?» — ревет он и по-дурному кудахчет. Это хрупкий человечек, почти нереальный, у него отсутствуют практически все ребра и три четверти легких. Он утверждает, что начал умирать задолго до рождения. Оно заметно. Кажется, что весь его вес сосредоточен в глазных яблоках. Он похож на сумасшедшего Дональда О’Коннора, смуглого ирландца с ненормальным смешком и выгоревшими голубыми глазами, которые глядят во вселенную сквозь твою голову.

«Слышь, мужик, ты же не станешь расписывать, что ты лопал каждый день на завтрак… Не станешь описывать три блюда, который мама с папой подавали на стол. Ты будешь писать про то, что тебя задевает. Что тебя заебывает… Только убедись, что, когда пишешь, ты делаешь это с любовью. Вот в чем фишка. Пиши про страдания. Но перед тем, как сесть про них писать, помолись…»

Что, по-моему, очень точно. В хронику попадают ужасающие интерлюдии, как противопоставленные нормальной дремоте реальности. Я не описал наш дом — рассказал вам лишь про дыры, которые отец пробил в дверях и стенах. Вот как оно складывается.

Это словно существует ландшафт — мы называем его детством — и он присутствует в нашем сознании. Он нам полностью знаком. Невыразимо знаком. Пока в полночь, когда небо темным-темно, небесный свод не раскалывает молния. И в громовых раскатах посреди безумия и ослепляющей вспышки вам открывается ваш мир: дом, деревья, плоские крыши, ваша собственная рука — в совершенно ином свете. Освещенный огнем. Мелькнувший на полсекунды и затем исчезнувший. И именно эта картина, это дикое, спарывающее шторы видение сохраняются в памяти. Не реальность, которую каждый день лицезреешь. Не мир, по которому бродишь. Нет, тот самый мимолетный образ дома с привидениями, сжигающий взгляд в темноту — именно они запечатлеваются в мозгах.

Вот их вы запомните. Или, если вы писатель, о них напишете… Вот что странно. Иногда я чувствую себя писателем, иногда стукачом. Хотя в конечном итоге единственный, кого я сдаю, — я сам. Тут я не подразумеваю разницы между истиной и позором. Если от этого больно — если я не желаю об этом говорить — тогда это, скорее всего, истина. Это мой единственный компас.

Фокус в том, чтобы подготовить к погребению душу, но позволить мозгу и телу плыть все дальше и дальше.

Его-то, с баяном в руке, как тебе кажется, ты и делаешь. Пока не осознаешь со всей неизбежностью, что ошибаешься. Что ты всего-навсего порождаешь еще больше боли, усугубляешь грех, который ты не в силах совершить еще раз. Грех, что ты родился.

Часть пятая

ТВ-Нарк

К тому периоду, когда я попал на программу «тридцать с хвостиком», я обзавелся дурной привычкой рисовать огромную кровавую Z на кафеле во всех сортирах телестудий, где мне довелось бахаться. Типа внутривенного Зорро. Так я заявлял: «Только оттого, что мне случилось оказаться здесь и сочинять эпизод „тридцати с чем-то“, я не превращусь в ОДНОГО ИЗ ВАС, ПРИДУРКИ В „РИБОК“!»

Может, я и вправду переиграл, задерганный гаденькой подсознательной догадкой, от которой не в силах был избавиться: я не чужой на этом празднике жизни. Кошмар. Потому что я имел жену, дом, и, вероятно, скоро появится ребенок. И какая-то часть меня всего этого хотела. Я ненавидел признавать меру, которая была обусловлена для меня вещами, которые я находил наиболее презренными.