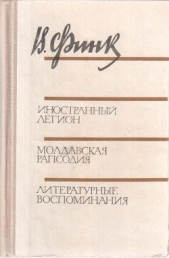

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн

В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Всякому было бы совершенно ясно, что сейчас мы отправимся под арест не меньше чем на две недели и что Лум-Лум носит свою нашивку солдата первого класса в последний раз.

Но врач оказался чудаковатым малым. Он вырвал зуб мне, вырвал зуб Лум-Луму и дал каждому из нас по три франка на вино. При этом он порекомендовал нам зайти в некий гостеприимный дом, от церкви за угол направо, в переулке, две каменные ступеньки вверх... Там есть добрая женская душа, и мы сможем подкрепиться.

Так и есть, мы попали обратно к вдове.

Все началось с самого начала. Опять появилось на столе вино, Лум-Лум опять увел вдову'колоть дрова.

Я бросил шинель на скамейку и успел изрядно выспаться, раньше чем они вернулись. Мы наполнили вином свои двухлитровые африканские баклаги и наконец отправились назад, в роту.

Лум-Лум был пьян. Кроме того, его совершенно разморило от усталости и восторга. Он обнимал меня, целовал и стал горланить знаменитую песню колониальной пехоты:

Жила на свете прачка, Она белье всем мыла,

А муж стоял с ней рядом И подавал крахмал.

Жила на свете швейка, Она белье всем шила,

А муж сидел с ней рядом И петельки метал.

Безумье — в бабьи страсти Запутывать себя!

Солдат, коль хочешь счастья,

Люби всегда шутя.

В изменчивой сей жизни Твое занятье — бой!

Сжимай винтовку крепче И песни громче пой.

Лум-Лум не пел, он горланил. Вид у него был неважный. Идти дорогой нам было невыгодно: первый

встречный сержант мог отвести нас под. арест. Я решил, что надо свернуть в лес.

В лесу Лум-Лум перестал петь. Мне даже показалось, что у него прошел хмель. Он сделался сосредоточен и хмур и стал рассказывать о себе. Навело его на откровенность воспоминание о гостеприимной вдове.

— Понимаешь, она страшно похожа на мою жену, на Луизу, которую я едва не искрошил топором. Да, старина, я все больше убеждаюсь, что это все-таки было глупо с моей стороны. Мы жили с ней в Белль-вилле, как голубки, и могли бы так жить еще сто лет, если бы не этот итальянец. Понимаешь, завелся итальянец! Чуть я из дому — он в дом! Чуть я из дому — он в дом! Ну, я раз побил ему морду, ну, два! Однако не могу же я каждый день подкарауливать его и бить — ведь мне работать надо. Ведь я плотник, не правда ли? Ну, и что ты думаешь? Прихожу однажды вечером домой, а мои голубчики сидят растерянные и неодетые. Тут у меня кровь прямо вмиг свернулась в сыворотку, и я как схватил топор да как пошел крошить... Покуда не прибыла полиция и не увела меня, я продолжал работать топором. Я даже не заметил, что их самих оттащили соседи и что я крошу только мебель. Правда, им тоже попало, тем голубчикам. Все-таки повалялись они в больнице. Конечно, меня судили. Но присяжные поняли, что я не злой малый, — всякий поступил бы на моем месте точно так же... Меня отпустили....

Я уже успел полюбить Лум-Лума. Меня привлекали его душевная прямота, его мужество, к его солдатской грубости примешивалась какая-то скрытая мука. Я полюбил Лум-Лума.

— Давай, старик, присядем покурим, — предложил я.

— Давай, — согласился Лум-Лум и сразу плюхнулся маземь. — Кстати, объясни мне: зачем ты пришел в Легион? Ты и все остальные русские волонтеры? Откуда вас взялось столько дураков у господа бога? Был бы ты один. Ну, нашелся бы еще один. Наконец, еще три... Но ведь вас тысячи. Неужели вы все такие идиоты там у вас, в России? Расскажи мне подробно.

— Долго рассказывать, — ответил я.

— Но ты хоть одно объясни: верно, что вы защищаете право и цивилизацию?

— Верно.

— Значит, как раз поэтому вам и надо видеть, какого цвета требуха у немцев?

— Да, примерно так.

Он был озадачен и, подумав, спросил:

— А я чего торчу в этой драке? Прав я никаких не имею. А цивилизация?! Я даже не знаю, что это за слово такое смешное... Чего я торчу в этой драке?

— А ты не торчи! — сказал я.

Меня злили его дурацкие вопросы: в ту пору я уже не знал, как на них ответить самому себе. Всего несколько месяцев назад, в августе 1914 года, нас уверяли, что вот наконец начинается священная война за Право, за Цивилизацию, за Свободу, за Освобождение человечества, великая и последняя война в истории народов. И мы поверили. Но пришло время, и многих стало терзать сомнение. Мы еще недостаточно ясно понимали, что нас обманывают, но многих стало терзать сомнение. Вопросы Лум-Лума злили меня.

— А ты? — спросил я. — Тебя кто звал? Тебя какие черти занесли в Легион?

Он долго и угрюмо молчал и наконец буркнул:

— Я и сам не раз задавал себе этот вопрос. И всегда находил только один ответ: она одна виновата. Во всем...

— Кто — она?

— Жизнь! Падаль, незаслуженно называемая жизнью.

— Ты мне дымовой завесы не пускай! — с раздражением сказал я. — Отвечай на вопрос: какие черти занесли тебя в Легион? И без разглагольствований!

— Что ж мне сказать тебе, старик? — начал он после раздумья. — У меня ведь все произошло не так, как у тебя. Никакой цивилизации... Я тебе сказал, что присяжные меня оправдали: «Можете идти». А куда идти? Домой? К Луизе? Она меня «и разу в тюрьме не навестила. А я просидел полгода. Даже пачки табаку она мне не принесла. И в суд она не пришла. Она выехала из Парижа й черт се знает куда. И этот Умберто тоже выехал. Я думал, меня запрут на несколько лет. И при этой мысли меня точило одно: я не увижу Луизы, я ее потеряю. Но когда она даже на суд не пришла, я понял, что уже все равно потерял ее. А больше мне терять было нечего... Ну вот, выхожу, значит, на свободу, иду на фабрику, где раньше работал. На меня смотрят, как на уголовного. Такие не нужны. Иду в другое место, в третье, в двадцать третье — везде одно и то же. Во время суда моя мордашка была напечатана во всех газетах, все меня сразу узнавали, и никто не хотел пустить на порог человека, который сидел в тюрьме. Что же мне, думаю, делать? Где мне жить? Чем мне жить? Зачем мне жить? На что мне жить? Воровать я не умею. Очень жаль, но это так. Хожу голодный, а украсть не умею. И вдруг я встречаю одного земляка. Это был жулик первого класса. Я его давно не видел и считал, что он гниет где-нибудь на каторге. И вдруг мы сталкиваемся на улице прямо носом к носу. Смотрю, он военный, этакий молодцеватый вид, сержантские нашивки. «Как?! — я говорю. — По тебе виселица плачет, а ты сержант?» — «Сержант, — он говорит. — В Иностранном легионе. И тебе того желаю. Идем выпьем по стаканчику». Выпили по стаканчику, а когда я рассказал ему все о себе, выпили по бутылке, назавтра еще по одной, и заметь — все он угощает. Угощает и угощает и все убеждает меня, что я должен идти в Легион и не надо мне никакой другой дороги. «Будешь, говорит, сыт, одет, обут, никаких забот. Ведь в Париже ты без мозгов останешься, пока найдешь кусок хлеба. А там, у нас, в Легионе, ты еще утром глаза не протер, а тебе уже принесли горячий кофе прямо в помещение. А работы никакой. Какая это работа — посматривать, чтобы арабы сидели смирно и уважали французское знамя?» И эту мазь он втирал мне в мозги, и в печенку, и во все потроха. Я еще не знал тогда, что это отродье гнеты — вербовщик и получает с головы, — я слушал. Но я все-таки сопротивлялся. Я, понимаешь, терпеть не могу казармы и «левой-пра-вой», и, главное, терпеть я не могу стоять навытяжку, руки по швам, перед каким-нибудь болваном с золотыми галунами. А тот мне доказывает, что навытяжку я все равно стоял, и стою, и буду стоять всю жизнь, потому- что я рабочий, а не хозяин. «Перед хозяином тянуться— действительно унижение, — говорил он. — А когда ты стоишь навытяжку перед любым идиотом в казарме, это не унижение, потому что ты стоишь навытяжку перед отечеством». И вот я мало-помалу начал склоняться, покуда он меня не добил окончательно. «Разумеется,— сказал он, — если бы ты был из богатеньких и президент республики добивался, чтобы ты женился на его дочке, тогда другое дело. Тогда я первый сказал бы: «Женись, старик, и зови меня на свадьбу». Этим он меня, мерзавец, и добил. Я как-то сразу увидел, что я не нужен ни президенту и ни одному псу во всей республике. Я на все плюнул, на все надежды, и пошел в военное министерство. Через неделю я выехал в Африку, в Иностранный легион.