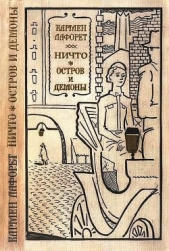

Ничто. Остров и демоны

Ничто. Остров и демоны читать книгу онлайн

Сюжет романа «Ничто»: приезд молодой девушки — Андреи, из деревни в Барселону, взаимоотношения ее с родственниками и новыми друзьями. Едва вступив в дом на улице Арибау, девушка почувствовала, что все в нем пропитано чем-то гнетущим. И хотя Андрея в конце концов привыкнет к этому дому и его обитателям, ее всегда будет поражать, как здесь «умели превращать в трагедию любой пустяк». Сделав рассказчицей юную, впечатлительную девушку, писательница получила возможность передать ощущение кошмара, возникающее из житейских мелочей.

В центре романа «Остров и демоны» — большая семья, члены которой связаны тяжкими, гноящимися, как старые запущенные раны, отношениями. И как переплелось в этих отношениях искреннее и лицемерное, страстное и расчетливое! Как тут отделить ревность, ущемленное самолюбие, обиду от потаенной алчности и хитрости? Где кончается благодарность и любовь, а начинается страх? Где проходит граница между истеричностью и хладнокровной спекуляцией?.. «Демоны» — хитросплетения человеческих страстей, которыми одержимы персонажи романа, не очень-то значительны и могучи. Это, скорее, вульгарные бесы, они повелевают не всесильными страстями, а жалкими страстишками. Но ведь в этом заключена и большая житейская правдивость…

Романы написаны в одном ключе — они как бы продолжают и дополняют друг друга, что и позволило объединить их под общей обложкой.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Рассказывая, Роман ласково трепал Грома за уши, собака жмурилась от удовольствия. Служанка, стоя в дверях, не спускала с них глаз, она вытирала о фартук руки, натруженные руки с черными ногтями, не замечая, что делает, и все смотрела, смотрела, упорно, уверенно, на руки Романа, теребившие собачьи уши.

Живя на улице Арибау среди всех этих людей, я часто удивлялась тому, как они умели превращать в трагедию любой пустяк, а ведь у каждого было истинное горе, у каждого на душе лежала тяжесть, но именно на эти настоящие язвы намекали чрезвычайно редко.

На рождество они впутали меня в скандал, который произвел на меня особенно тягостное впечатление, должно быть, оттого, что я уже привыкла держаться в стороне от их ссор, а может, и из-за особого душевного состояния: я потеряла всякое уважение к Роману и не могла не смотреть на него с глубоким отвращением.

Скрытые корни нашей ссоры уходили в мою дружбу с Эной. Вспоминая впоследствии об этом, я подумала, что какое-то предопределение с самого начала соединило Эну с жизнью на улице Арибау, куда почти невозможно было проникнуть человеку чужому.

Наша дружба с Эной была такой же, как и любая подобная дружба между двумя однокурсницами, горячо симпатизирующими друг другу. Благодаря Эне я снова вспомнила прелесть позабытых школьных привязанностей. От меня не укрылись и выгоды, которые мне сулило ее предпочтение. Даже мои товарищи по группе относились теперь ко мне куда лучше. Конечно, они полагали, что так им легче будет подружиться с моей хорошенькой приятельницей.

Безусловно, вести себя в университете так, как вела себя Эна, было для меня слишком большой роскошью. Каждый день она тащила меня в бар, единственное место, какое я помню во всей каменной громаде университета, где было тепло (тепло было еще на солнце в саду), и платила за меня, так как по договоренности мальчикам запрещалось платить за девочек: все они были совсем зеленые, и у большинства денег не водилось. У меня денег не было даже на чашку кофе. А если мне удавалось обмануть бдительность Ангустиас и пойти погулять с Эной, то не было денег даже на трамвай, даже на жареные каштаны, которые мы грызли, сидя на солнышке. За все платила Эна. И меня это ужасно мучило. Все радости моей тогдашней жизни несколько омрачались одной навязчивой идеей: я должна как-то отплатить Эне за ее деликатность. Никто из тех людей, которых я любила, не заботились обо мне так нежно, как Эна, и меня мучило такое чувство, будто мне необходимо дать ей нечто большее, чем мое общество, чувство, обычное для всех неизбалованных судьбой, — хочется сделать какой-то подарок, чтобы отплатить за такие совсем невероятные вещи, как интерес и симпатия к тебе.

Не знаю, какое то было чувство, возвышенное или низменное (тогда мне не пришло в голову его анализировать), но благодаря ему я сделала ревизию сокровищам, хранившимся в моем чемодане. Вынув и свалив в кучу книги, я стала их по очереди разглядывать. Все они были взяты из отцовской библиотеки, которую Исабель хранила на чердаке. Книги пожелтели, переплеты у них потемнели от плесени. Белье и жестяная коробка дополняли картину: это было все, чем я владела. В коробке я нашла старые фотографии, обручальные кольца моих родителей и серебряную медаль с датой моего рождения. А на самом дне лежал завернутый в шелковую бумагу чудесный платок из старинных кружев, который бабушка прислала мне в день первого причастия. Я совсем забыла, какой он красивый, а теперь обрадовалась, что могу подарить его Эне, и эта радость вознаградила меня за многие мои огорчения. Она сторицей вознаградила меня за те старания, которые я прилагала, чтобы не ходить в университет грязной, чтобы выглядеть пристойно рядом с холеными и ухоженными моими товарищами. Эта радость вознаградила меня за горечь, которую я испытывала, зашивая дыры на перчатках, стирая блузки в мутной ледяной воде, прямо в раковине на галерее, тем же самым мылом, которым Антония отмывала кастрюли и которым я по утрам натирала под холодным душем свое тело.

Оказывается, я могла сделать Эне такой изысканный, такой изящный подарок, и эта возможность вознаграждала меня за всю скудость моей жизни. Помню, что подарок свой я принесла в университет в последний день перед рождественскими каникулами, позаботившись скрыть это от родственников, и не потому, что считала предосудительным подарить принадлежащую мне вещь, — просто я полагала, что это касается только меня, а в область моих личных отношений доступ моим родственникам был закрыт.

Уже тогда мне представлялось абсолютно невероятным мое прежнее намерение рассказать Роману об Эне или хотя бы о том, что кто-то восхищается его искусством.

Эна была тронута и очень обрадована, найдя в пакете, который я ей вручила, такой прелестный пустячок, и эта радость сблизила меня с ней куда больше, чем все прежние ее изъявления чувств. Эта радость позволила мне почувствовать себя такой, какой я никогда не была: богатой и счастливой, и я уже никогда об этом не забывала.

Вспоминаю, что после этой истории я пребывала в хорошем настроении и в первые дни каникул относилась ко всем ласково и куда терпимее, чем обычно. Я была мила даже с Ангустиас. В сочельник я оделась, чтобы идти с нею к рождественской службе, хотя Ангустиас меня и не звала. К моему изумлению, она вдруг разнервничалась и сказала:

— Нет, девочка, этой ночью я лучше пойду одна…

Подумав, что я огорчена, она погладила меня по щеке.

— Пойдешь причащаться завтра с бабушкой.

Я не была огорчена, я только удивилась, потому что Ангустиас всегда заставляла меня посещать с нею вместе все церковные службы; ей нравилось следить за мной и потом упрекать в том, что я недостаточно набожна.

Спала я долго, а когда проснулась, рождественское утро сияло во всем блеске. Мы с бабушкой и в самом деле пошли к мессе. При ярком солнечном свете старушка в черном пальто походила на маленькую сморщенную изюминку. Она шла подле меня, довольная и радостная, и мне стало совестно, что я не так уж и сильно люблю ее.

На обратном пути бабушка сказала, что просила господа о мире в ее семье.

— Пусть братья помирятся! Это, доченька, мое единственное желание. Да вот еще пусть Ангустиас поймет, какая Глория хорошая и какая она была несчастная…

Еще на лестнице мы услышали крики, доносившиеся из нашей квартиры.

Бабушка сильно сжала мне руку и тяжело вздохнула.

Войдя, мы увидели в столовой Глорию, Хуана и Ангустиас, они громко ссорились; Глория истерически рыдала.

Хуан пытался ударить Ангустиас по голове стулом, она тоже схватила стул и стала прыгать по комнате, защищаясь им, как щитом.

Дико орал попугай, на кухне пела Антония — во всей этой сцене было даже нечто комическое.

Бабушка сразу же вмешалась. Размахивая руками, она пыталась усмирить вошедшую в раж Ангустиас.

Ко мне кинулась Глория.

— Андрея! Ты-то ведь можешь сказать, что это вранье!

Хуан опустил стул, чтобы видеть меня.

— Что Андрея может сказать? — закричала Ангустиас. — Я отлично знаю, что ты его украла…

— Замолчи, не смей оскорблять Глорию! Не то я тебе голову проломлю, ведьма!

— Что я должна сказать?

— Ангустиас говорит, что я взяла твой кружевной платок…

Я почувствовала, что краснею, глупо, нелепо, словно это меня в чем-то обвиняли. Мне стало жарко. Кровь заливала щеки, уши, билась в венах на шее.

— Я зря не говорю, — крикнула Ангустиас, тыча пальцем в Глорию. — Кое-кто видел, как ты выносила этот платок из дома, чтобы продать его. А у племянницы, кроме этого платка, в чемодане ничего ценного не было. Не спорь. Тебе не впервой рыться у нее в чемодане, таскать из него! Два раза я тебя уже поймала — ты брала девочкино белье и носила его.

Так оно и было на самом деле — отвратительная привычка всегда немытой и оборванной Глории относиться без особой щепетильности к чужой собственности.

— Но платка она у меня не брала, это неправда, — сказала я, чувствуя себя несчастным, понапрасну обиженным ребенком.