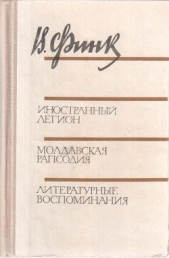

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн

В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Все поднялись и направились к выходу. Тогда я заметил, что Роллан чуть тянет левую ногу и не совсем свободно владеет левой рукой. Потом я узнал, что это следы несчастного случая, который произошел с ним в 1910 году: он попал под автомобиль и три месяца пролежал в больнице между жизнью и смертью. Одна из морщин на лице — не морщина, а шрам.

Во дворе стояло два такси. Друзья Роллана и Мария Павловна сели в одно, предоставив мне удовольствие ехать с Ролланом.

По дороге он объяснил мне, что имела в виду его супруга, когда писала о предстоящей поездке по Франции в поисках жилища. История была совсем в духе Западной Европы времен Гитлера.

Гитлер давно имел зуб на Роллана. В 1933 году германское правительство присудило Роллану медаль Гёте. Честь была велика, но Роллан от нее отказался да’еще объявил об этом в газетах, прибавив, что питает отвращение к фашистскому правительству, которое позорит Германию.

Шум поднялся на весь мир. Надо было опасаться последствий.

Правда, Роллан жил в Швейцарии, в кантоне Во — это сердце Швейцарии. Но у германских фашистов были длинные руки. Они сумели, например, схватить на улице Женевы антифашистского литератора Якоби, бросить его в автомобиль и увезти в Германию, в знаменитый и зловещий лагерь Дахау. Роллан не был огражден от такой опасности. Она усилилась после его поездки в Москву. Ежедневно он получал подметные письма с угрозами. Какие-то подозрительные личности постоянно бродили вокруг его дома. Роллан не носил оружия. Рассчитывать на защиту властей тоже особенно не приходилось: они сами боялись и Гитлера и собственных фашистов.

— Вот и вриходится мне покинуть Швейцарию,— с грустью закончил Роллан свой рассказ.

После небольшой паузы беседа как-то сама собой коснулась истории нашего знакомства.

Примерно за год до описываемой встречи я получил от Роллана письмо. Он сообщал, что его супруга, Мария Павловна, русская по происхождению, устно перевела ему мой роман «Иностранный легион», то есть по-французски прочитала вслух русскую книгу. Роллан писал, что намерен посодействовать напечатанию отдельных глав во французских журналах, а также выходу в свет полного перевода книги. Отмечу, что свое любезное обещание Роллан сдержал полностью: главы из «Легиона» были напечатаны благодаря ему в журналах «Эроп» и «Вандреди»; несколько поздней вышел и весь роман.

Теперь, в такси, Роллан спросил, почему я написал «Легион» так поздно, почти через семнадцать лет после окончания войны.

Я ответил, что если бы не Горький и не Бабель, книга, пожалуй, и вовсе не была бы написана.

Упоминание этих двух имен заинтересовало Роллана, он попросил рассказать подробности.

Я1 повторяю их сейчас, потому что они показывают, чем был Горький для нас, современных ему писателей.

История начинается несколько издалека.

Однажды ко мне пришел Бабель. Он часто бывал у меня. В этот раз он пришел после необычно долгого перерыва, рассказывал всякие истории, пил чай и просил мою жену как можно скорей позвать его на фаршированную рыбу с хреном, потому что его снедает тоска по хорошей еврейской кухне: он проторчал все это время где-то в Воронежской области, на конном заводе, а там никто понятия не имеет, что такое фаршированная рыба.

У Бабеля всюду были «корешки» по Первой Конной. Один командовал артиллерийским полком, другой был директором конзавода, третий объезжал лошадей в Средней Азии и т. д. Бабель часто навещал их. Он был отчаянный лошадник. В Москве Он по целым дням пропадал на конюшнях ипподрома, не на самом ипподроме, а именно на конюшнях. Он был дружен с наездниками и с конюхами, знал родословную каждой лошади и водил меня на конюшни, как водят знакомого в дом Друзей.

Итак, он рассказывал обо всем, что видел на конном заводе, потом — я даже не заметил, в какой связи,— разговор перешел на литературу, и тут Бабель сказал, что у каждого писателя есть заветная тема, о которой он мечтает всю жизнь, а добраться до нее не может.

Не знаю, кого он имел в виду. Возможно, самого себя. Некоторые мелкие детали заставляют меня так думать. Что-то он не написал и мучился. Это было мне известно.

Но замечание было верным и в отношении меня. Давно и очень сильно хотелось мне написать об Иностранном легионе, о моей службе и войне. Я даже считал себя обязанным сделать это, потому что дал себе слово еще во время войны. Но у меня ничего не получалось.

Я сказал Бабелю, что делал попытки, но выходила такая чепуха, что и вспоминать не хочется.

— Как только возьмусь за эту тему, перо начинает весить пуд, невозможно водить им по бумаге, — сказал я.

На это Бабель возразил, смеясь, что перо, «если только оно хорошее», всегда весит пуд и водить им по бумаге всегда трудно.

— Однако, — прибавил он, — этого не надо бояться, потому что бывает и так: помучаешься над страничкой месяц-другой и вдруг найдешь какое-то такое слово, что даже самому страшно делается, так здорово получилось! В таких случаях я удираю из дому и бегаю по улицам, как городской сумасшедший.

Роллан рассмеялся в этом месте рассказа. Он знал от Горького, что Бабель — писатель необыкновенной силы и своеобразия.

— Что же было дальше? — спросил он после небольшой паузы.

Было то, что, придя в следующий раз, Бабель снова пил чай, шутил, рассказывал всякие истории и вдруг, точно вспомнив что-то такое, что чуть было не вылетело из головы, сказал, что прожил две недели у Горького на даче, что Горький затевает Альманах и спрашивал Бабеля, не знает ли он, что люди пишут сейчас такого, что можно было бы пустить в ближайшие номера.

— Тогда я сказал Горькому, что вы пишете об Иностранном легионе, — выпалил Бабель прямо мне в лицо.

Я пришел в ужас.

— Вы с ума сошли! — закричал я. — Зачем вы обманули Горького? Я ведь ни строчки не написал!

— Какое это имеет значение? — невозмутимо ответил Бабель. — Я сказал, что вы уже давно пишете и много написали, и старик сразу же внес в список: «Финк об Иностранном легионе». Он даже буркнул: «Хорошо. Очень хорошо».

Бабель подчеркнул деталь, которую мне трудно было перевести Роллану. Горький сказал «хорошо».

Но Роллан воскликнул:

— Знаю, знаю! Это волжский диалект. Жена мне говорила, что он сохранил волжский диалект.

Бабель подчеркнул эту незначительную, в сущности, деталь неспроста: он хотел, чтобы я лучше услышал Горького.

— Хотите — верьте, хотите — не верьте, — сказал я Роллану, — но вскоре началось нечто странное: расстояние между моей мечтой написать книгу о Легионе и возможностью написать ее, ранее казавшееся мне непреодолимым, стало как-то само собой сокращаться. Прошло еще немного времени, и я уже чувствовал, что не могу не написать этой книги. Несколько дней я ходил как одурелый, несколько ночей не спал, потом сел за работу и работал как одержимый. Я уже не смог бы променять эту работу ни на какую другую. Это был период самого большого подъема, какой я знал в жизни: я осуществлял свою мечту. Я берег себя, свре здоровье; я боялся, как бы случайная болезнь не помешала мне написать мою книгу. Я осторожно переходил улицу — как бы не погибнуть под трамваем, не закончив книги. Вероятно, то же самое переживает женщина, готовящаяся стать матерью.

Конечно, дело было прежде всего в самом материале книги, в том месте, какое описываемые события занимали в моей собственной жизни, то есть дело было в страстном чувстве протеста против войны. Все это так. Однако все сии важные обстоятельства все-таки пролежали у меня на дне души бездеятельно почти двадцать лет. Они пришли в движение только тогда, когда я почувствовал интерес Горького, его доверие, его веру в мои возможности.

— Вы были с ним близко знакомы? — спросил Ролдан.

Он был крайне удивлен, когда я сказал, что Горький никогда меня в глаза не видел. Горький действительно знал меня не больше, чем прочих, весьма, кстати, многочисленных, московских писателей: нас было тогда несколько сот человек. Но он всех знал по произведениям. Он читал все, решительно все. Сотрудники, разбиравшие после его смерти архив, говорили мне, что нашли там какую-то мою не то газетную, не то журнальную статью с пометкой Горького на полях: «Финк мог бы написать лучше». Он все читал, потому что ему важно было знать нас всех, каждого в отдельности, возможности каждого. Он был наш организатор, и учитель, и наш великий пример.