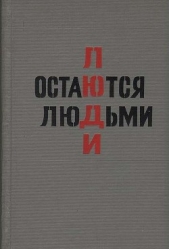

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Ты полежи еще. — говорит мне сестра. — Я затоплю печку Только дров маловато…

— Принести?

Из-за материнской юбки, держась за нее, выползает вторая моя племянница. Двух с половиной лет. Голубоглазое, с розовыми щечками чудышко.

— Сейчас…

Я одеваюсь, натягиваю на себя телогрейку и иду в сарай. Готовых дров нет: надо напилить и наколоть. Отрезаю от сухого бревна несколько чурок, берусь за топор — неожиданно появляется сестра. Мы с ней еще не поговорили как следует, с глазу на глаз, так, чтобы нам никто не мешал, и я рад, что она пришла. Она присаживается на бревно…

Оказывается, она все-таки получила мою открытку. Ей переслали из Рыбинска. И еще получила одну открытку от моего товарища по Мэутхаузену — Быковского. Тоже переслали из Рыбинска. Быковский спрашивал, где я и что со мной, беспокоился. И мама в каждом письме спрашивает и очень беспокоится. Вчера вечером я наконец написал ей.

— Почему все же ты не писал маме? И вообще почему не писал, если было разрешено писать? — говорит сестра.

— Я объяснял тебе, почему.

— Но ведь если ты не чувствовал за собой вины, то как же мог сомневаться?

— А папа? — говорю я.

Наш отец, школьный учитель, погиб в 1939 году. Больше года, невиновный, он просидел в тюрьме. В конце концов его оправдали, но когда его в последний раз привели к прокурору и тот без всякой подготовки объявил отцу, больному, старому человеку, что он свободен, отца разбил паралич, и он тут же умер…

Сестра не отвечает на мой вопрос. Мы вообще никому не говорим, что было с папой. Это только наше личное горе. Так мы думали всегда.

— Хорошо. А дальше как? — спрашивает сестра.

— А дальше, по-моему, все будет как надо. Пока поступлю куда-нибудь на работу, а осенью — в институт.

— Мы с Петей сегодня много разговаривали. Ты знаешь, может быть, Адя тоже жив. Может быть, он тоже попал в плен и сейчас проходит проверку и тоже не пишет, до выяснения…

— Не надо, Катя, ведь Андрея похоронили.

— Петя еще надеется, а я, я…

Она проглатывает слезы и медленно встает.

— Пойду за водой. — И голос ее делается тоненьким и дрожащим, как у девочки, и нос краснеет…

Очень трудно уйти от прошлого и все забыть. Как может забыть мать сына? Как могут забыть другие мои сестры своих мужей, погибших на фронте? Один из них, танкист, был убит летом сорок первого, второй — в начале сорок третьего, третий, муж моей младшей сестры, учивший меня валить лес лучковой пилой, — весной сорок пятого: его, командира батареи, убило прямым попаданием снаряда… Попробуй забудь, что ты вдове и твои дети — сироты!

Я колю чурки, бросаю поленья в кучу и чувствую, что никогда, никогда, как бы я этого ни хотел, из избавлюсь я от своего прошлого и ничего не забуду.

— Ну, здорово? — спрашивает Володька. Я стою как завороженный и не отвечаю. Опять, будто сон или сказка: я на Красной площади, возле Кремлевской стены, рядом с Мавзолеем Ленина. Много раз видел я б кино и на фотографиях Кремлевскую стену и Мавзолей, и все равно, кажется, вижу впервые, и все кажется немного не таким, каким видел в кино и воображал.

Мавзолей Ленина представлялся мне огромным и темного цвета, а он совсем не огромный, не подавляет своей величиной, он тепло-красный, с сиреневым оттенком. И собор Василия Блаженного иной, чем я думал: поменьше и разноцветный, и вообще это не собор, а какая-то загадка, ожившая сказка о царе Салтане. И площадь поуже, и зубчатая Кремлевская стена пониже, и все равно волшебство, диво дивное!..

Но не только и не столько красота заставляет меня неметь, сколько сознание, что я, вчерашний пленный, смертник Маутхаузена, я, живой, свободный, стою сейчас на Красной площади — перед символом того, во имя чего шли мои товарищи на смерть, на плаху палача, во имя чего поднимались в последнюю свою атаку…

Я живой, счастливый, и мне ли держать зло на сердце за то, что при возвращении из плена нам пришлось пилить лес или просто посидеть за колючей проволокой, ожидая, когда с нами разберутся; ведь нас отпустили, ведь даже бывших рядовых власовцев, таких, как Павло и Гришка, простили, по сути дела: шесть лет вольной высылки им, изменникам, — смешно сказать! А мы, концлагерники и «чистые» пленные, поехали домой на правах демобилизованных, а я даже сюда, в Москву. Да будь я проклят, если сейчас же, сию минуту не выброшу из сердца обиды за Цветль, Фокшаны, за командировку «Почтовая»!

Володька понимает мои чувства и терпеливо ждет. Он не все, конечно, понимает — для этого он слишком мало был в плену. Он думает, что я потрясен только красотой, — пусть так думает; сам он не новичок в Москве…

— Слушай, — говорит он, потирая перчаткой посиневшее лицо, — может, для первого раза хватит?

— Ладно, пойдем. — Я предпочел бы постоять здесь, на Красной площади, с Валерием Захаровым, Иваном Михеевичем, Виктором Покатило или с теми, кто пел марш танкистов 1 Мая 1943 года в шталаге-319 под дулами немецких пулеметов, но… Володька ведь тоже свой парень.

— У тебя же ноги, наверно, закоченели, — словно оправдываясь, говорит он.

Насчет ног — верно. Сапоги Бахмайера, жестковатые и низкие в подъеме, совершенно не приспособлены для нашей зимы Зато Володька, я вижу, блаженствует в теплых, на меху ботинках; на шее у него пушистый шарф, на голове новая пыжиковая шапка.

— А ты чего посинел? — спрашиваю я.

Мы с ним уже спускаемся вдоль Кремлевской стены к заиндевевшему саду, обнесенному чугунной оградой.

— Жира нет, крови мало, — отвечает Володька. — После нашего уральского курорта долго еще не будет жира. Между прочим, моя тетушка находит у меня малокровие, очень трогательно, знаешь. Она кандидат медицинских наук.

— Это от нее? — Я носком сапога показываю на Володькины ботинки.

— Да. Вернее, от ее сына. Убит под Курском. А шапка дядькина, его подарок.

— Значит, родственники ничего?

— Сродственники у меня мировые, сродственники! — оживляется Володька. — Увидишь сам. Они ждут нас к обеду в три. А сейчас… — Володька отгибает конец рукава и смотрит на новенькие, сияющие никелем часы, — тридцать пять первого. Времени уйма. Пойдем перекусим где-нибудь? Ну, в «Национале», например? — небрежно роняет он.

Мы пересекаем улицу возле Истерического музея, потом еще раз — возле Музея Ленина.

— Понимаешь, — говорит Володька, — до «Националя» надо переходить еще две улицы на ветру. Да и есть невтерпеж. Пошли сюда, в ресторан «Москва»!

И все-то он знает, где какие рестораны, думаю я. А я ни черта не знаю и даже, по правде говоря, ни разу не был в настоящем ресторане, если не считать вокзальных.

— Насчет финансов не беспокойся, — предупреждает Володька. — Я получил кое-что на карманные расходы.

— Богатые сродственники-то? — Мы останавливаемся у массивной застекленной двери, за которой виден толстый, в золотых галунах швейцар.

— Ничего, неплохо живут, дьяволы! — Володька наклоняется к моему уху. — Дядька — начальник главка, член коллегии министерства. Разумеешь?

— Еще бы! — с уважением шепчу я. Швейцар в золотых галунах величественным жестом приоткрывает перед нами массивную дверь.

Володькин дядька оказался маленьким веселым человеком, разговорчивым и очень простым в обращении. Он доктор технических наук, ученый. Вот уж не ожидал, что могут быть такие ученые: без никакой седины и даже не рассеянный! Впрочем, ученый — член коллегии министерства, конечно, не должен быть рассеянным.

Мы с Володькой сидим за шелковой портьерой в полукруглой нише и листаем иллюстрированные журналы.

Они технические, и мы не знаем английского, и все же шикарно: мы сидим на диване, накрытом ковром, сбоку большое окно, чистый, снежный свет, а мы сидим себе в тепле на восточном ковре и листаем журнальчики!

— Каторжники, обедать! — кричит нам хозяин.

— С наслаждением, — отвечает Володька.

Мы выходим из ниши и видим белую скатерть на столе, салфетки, тарелочки, фужеры, как в ресторане «Москва».