Русские святыни

Русские святыни читать книгу онлайн

В книге философа, историка Н.А. Бенедиктова идет речь о системе ценностей русского народа. Помимо общих представлений о русских святынях, в ней дается описание ключевых периодов становления народа. Без знания национальных смысложизненных ценностей невозможно управлять страной, о чем, похоже, не подозревают нынешние руководители России.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить всей русской литературе, и художественной и политической, или поверить герру Золоневичу". [207]

"Вся немецкая концепция завоевания Востока была целиком списана из произведений русских властителей дум. А потом — получилась форменная ерунда. "Унылые тараканьи странствования, которые мы называем русской историей" (формулировка М. Горького), каким-то непонятным образом пока что кончились в Берлине и на Эльбе. "Любовь к страданию", открытая в русской душе Достоевским, как-то не смогла ужиться с режимом оккупационных Шпенглеров. Каратаевы взялись за дубье и Обломовы прошли тысячи две верст на восток и потом почти три тысячи верст на запад", [208] "откуда-то возникли совершенно непредусмотренные литературой люди железной воли. Откуда они взялись? Неужели их раньше и вовсе не было? Неужели сверхчеловеческое упорство обоих лагерей нашей гражданской войны, и белого, и красного, родилось только 25 октября 1917 года? И никакого железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить самый тщательный литературный анализ?". [209] Известно, что немецкие профессора были не одиночками в своем мнении. Так, Н. Бухарин в свое время назвал русских "нацией Обломовых", на что писатель Иван Катаев (не путать с Валентином) возразил, сказав, что Обломовы не делают революций. Как видим, спор серьезный и практический. Пластичность русского характера нередко принимают за слабость, за женственность. Однако сравнение русской идеи и германской вряд ли может быть проведено по линии между силой и слабостью. В. Розанов, ссылаясь на Бисмарка, говорившего о женственном русском характере и мужественном германском, добавил: "Муж, положим, «глава»; но — на "шее". [210] Легенду о железном (по сравнению с мягким женским русским характером) и мужественном немецком характере, организовавшем аморфное славянство, развеивает и то обстоятельство, что во Второй мировой войне никакую немецкую голову на советской стороне и на сто верст к фронту не допускали, нашли железо и (голову свою, а не заемную) своя голова, а не чужая, обеспечила победу.

Как же быть с литературой и Словом? Думается, что И. Солоневич, что называется, перегнул палку. Дело в том, что русская литература не столько «зеркало» (это было бы очень по-европейски), как «рупор». Она привносит с собой мир оценок (как и говорилось выше о слове) и старается этим миром заразить читателя: "Русская литература есть сплошной гимн униженному и оскорбленному", [211] она хочет выразить сочувствие и сострадание слабому, младшему, меньшему, призывает к любви: "Есть ли во всей русской литературе хоть одна страница, где была бы сказана насмешка над "оставленной девушкою"? над ребенком? матерью? над бедностью?". [212] И когда Л. Солоневич критикует «зеркало», он, как и немецкие профессора и Н. Бухарин, европейски понимает русское слово и русскую литературу как слово, противоречащее миру и стоящее напротив как зеркало, как отражение. Но это совсем не так: "Укажите «объевропеившегося» русского, который объевропеился бы с пылом к «власти», "захвату", «грабежу», чтобы мы немечились или французились по мотивам к движению, завоеванию, созиданию". [213]

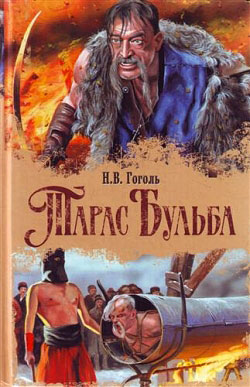

Итак, русская литература не будет воспевать силу и не воспевала силу грабежа, захвата. Этого не было в былинах, не было в христианской русской литературе, этого не было в литературе XIX и XX века. Зачем ее воспевать? Милость к падшим призывать, к униженным и оскорбленным жалость и сострадание вызывать — вот задача слова. Можно воспевать стойкость защитника родины, ибо руководствуется он любовью, можно воспевать силу духа или стойкость в дружбе-товариществе страдающего, но остающегося человеком героя, но не силу драчуна, грабителя, захватчика. И тогда мы увидим в русской словесности (термин, соединяющий слово и литературу) и русских богатырей, и Сергия Радонежского, и Александра Невского, и Стеньку Разина, и Тараса Бульбу, и Григория Мелехова. И слово тогда становится делом, ибо укрепляет жизнь!

Не случайно Томас Манн назвал русскую литературу святой и больше, чем литературой. Можно сказать, что и русское слово больше, чем слово. Оно не противостоит жизни и делу по-европейски. Жизнь, мир, дело выше и значительнее слова. И это ощущение, что любое слово и любая теория менее значительны, нежели мир, жизнь, — очень русское ощущение. Оно пронизывает собой право — от митрополита Илариона до Ленина ("благодать выше закона" у одного и "юридически — значит, фальшиво" у другого), философию и верующих, и неверующих, идеалистов и материалистов, и литературу — "ценности в литературе должны были подняться из действительности". [214] И тогда право не творится "из головы" или из одного или другого факта, но из жизни и ее смысла, но из постоянной корректировки с миром ценностей и вечностью. И тогда философия русская не творит систем, она все время пытается говорить о жизни. Русский философ видит источник философствования не в рациональности и логике, но в жизни, в деле, и в самой философии видит не отвлеченную систему, но учение о смысле жизни, о делании дела и людей. И тогда задача литературы — не остаться литературой (нередко слышишь: "Ну, это литература", т. е. развлекательное чтиво, а в жизни — она ведь выше книг — все по-другому), не остаться чтением для избранных, но дойти до народа и воздействовать на него, став народной литературой. Народный писатель — это не просто акын, а своего рода вечный писатель, человек, которого будут читать всегда и все, например, Пушкин.

Но встает вопрос: тогда русское слово, которое всегда меньше жизни, слабее и менее значимо, чем европейское Слово, претендующее на равностояние с жизнью, не так ли? Нет, не так. Слово и теория, сочинение и произведение, по мнению Шекспира и Гёте, всегда ниже и слабее жизни — "суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет", и "есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Высшие европейцы это понимали. Значит, за европейским Словом с большой буквы стоит уважительная, но гордыня и претензия. Иначе в России: слово не претендует на равностояние с жизнью, о равнопорядковости речь не идет. Но оно — слово — теснее связано с жизнью, является продолжением и завершением дела жизни. Слово учения, которое своей жизнью преподал подвижник, приобретает его силу и, становясь исихастским завершением, последним штрихом его жизни и его дела, получает силу жизненного начала, силу, подвигающую других на подвиг, на жизнь. И жизнь преобразуется в житие, и слова перестают быть болтовней или вежливыми знаками, но преобразуются во что-то большее, чем слова, — становятся Началом жизни и Дела. И тогда они действительно воплощают в себе библейское — вначале было Слово, и слово было Бог. И чтобы возвыситься до этого, слово должно помнить свое место в жизни, и тогда ему — слову — суждена жизнь Слова — Логоса. И тогда становится ясно тютчевское:

Слово получает силу перчатки, надетой на руку Господню, или меча в руке пророка, и тогда владеющий словом превращается в пророка, — таковы русские писатели и русские философы, чьей рукой и языком руководила не гордыня, не тщеславие, не скудоумие от многочтения, но любовь к миру, России, униженным и оскорбленным, желание им реально помочь. Ч. П. Сноу отмечает: "На западный взгляд, странность — короткие личные отношения политических лидеров с писателями. Горький был близок со Сталиным, Шолохов с Хрущевым. Не уверен, но готов держать пари, что Черчилль никогда не встречался с Т. С. Элиотом, разве что на официальных церемониях. Нам, на Западе, нелегко уяснить, что писатели — и слово письменное (курсив мой. — Н.Б.) — в России имели куда более важное значение. И это одна из причин, по которой Сталин взял на себя роль верховного цензора; если вы считаете, что у людей письменное слово воздействует на поведение, то упускать его из виду не станете. Цена нашей полной литературной свободы на Западе та, что в реальности, коль скоро доходит до дела, никто не верит, будто литература имеет какое-то значение. Русские же со времен Пушкина убеждены, что литература непосредственно сопряжена с делом, поэтому место и функция их писателей в обществе разительно отличаются от того, что выпадает на долю западных коллег. За свое место и за свое значение советским писателям приходится расплачиваться частенько ущемлением гражданских прав, порой — жизнью. Писатель у них — это глас народа до такой степени, какую мы чаще всего абсолютно не способны ни постичь, ни оценить.