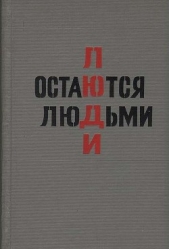

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Рассказываю об окружении немецких армий. Он кое-что уже слышал. Я говорю, что за зиму немцев разобьют и будем свободны. Зимодра качает головой.

— За зиму не успеют. Слишком далеко они забрались. А вообще — здорово… Значит, правду говорили кухонные рабочие.

— Насчет Сталинграда?

— Да, и насчет всего. Постреляют нас эти гады. Он опускает лицо в трухлявую солому. Паршивое дело, думаю я.

Глухая ночь. В землянке черно, как в могиле. Воздух спертый даже у двери. Мы лежим на правом боку, притиснутые друг к другу. Теперь я понимаю, почему здесь многие спят днем. Ночью, когда все в сборе, места на нарах не хватает и спать почти невозможно. И все-таки я сплю, точнее, дремлю, а еще точнее, пребываю в каком-тс темном, тревожном полузабытьи.

— Не поджимай ноги, не поджимай! — истошно выкрикивает кто-то напротив.

— В ухо заработаешь, Пашка, не ворочайся, — раздается через некоторое время на нашей, стороне.

Кто-то скрипит зубами и постанывает. Кто-то подавленно вздыхает. Кто-то тихо, яростно ругается.

— Рука-а! — жалуется кто-то поблизости. — Раненую ру-уку отлежал… Старшой, а старшой!

Потом тишина. Чернота, дурман. Я сплю. И вдруг:

— На-а левый бок! — Это командует старший. Шумно поворачиваемся, притираемся друг к другу и опять как будто спим.

— На-а правый! — снова слышится голос старшего.

Вновь шум, шуршание соломы, стон и тихие ругательства.

И так всю ночь.

Рано утром скрипит дверь, струя ледяного воздуха бьет в ноги.

— Auf! Auf! — лает шеф.

— Подъем! — кричит старший.

Нас выпроваживают на улицу. Приказывают построиться. Шеф пересчитывает нас. Затем он берет шесть человек и отправляется на кухню за кофе. Мы должны дожидаться его, не выходя из строя.

Серый, холодный рассвет. Над внешним забором еще светятся лампочки — они все более тускнеют. Освещено и низкое барачное строение кухни слева от зондерблока…

Кто бы из нас год тому назад мог подумать, что в середине января 1943 года мы, командиры, политработники и бойцы Красной Армии, будем стоять под морозным небом где-то в Польше, в немецком штрафном лагере для военнопленных, окруженные рядами ржавой колючки, часовыми-пулеметчиками и предателями в форме и без формы, стоять и ждать, когда нам принесут теплое горьковатое пойло, именуемое кафе, пригодное, пожалуй, лишь для того, чтобы прополоскать наши пустые желудки. Мы были готовы ко многому: к вечной усталости, к страху, к боли от ран, даже к смерти в бою, но не к этому. Плен казался чем-то немыслимым и невероятным; никакие уставы не предусматривали случая, когда раненые или просто окруженные и расстрелявшие патроны бойцы могут попасть в лапы врага. Что же им делать теперь, как вести себя?

Мы стоим и ждем. Поеживаемся от холода. Терпим.

Наконец приносят кофе. Получаем по четверть литра и заходим внутрь. Выпиваем на ходу и вновь забираемся на нары. Не успеваем еще согреться после часового стояния на морозе, как угрюмый шеф снова гонит нас вон.

— Raus! — кричит он. — Raus! Raus!

Не кричит, а лает. Что за манера объясняться по-собачьи!

Толкаясь в узкой двери, опять выбираемся наружу. Лампочки уже погашены: светло.

— Становись! — командует старший.

Строимся в колонну. Нас человек сто пятьдесят— больше роты.

— Marschieren! — приказывает шеф.

Начинаем маршировать. Старший идет сбоку мелкими шажками и подсчитывает ногу:

— Раз, два, три! Раз, два, три! Левое плечо вперед… арш!

Огибаем землянку, похожую на овощехранилище. Низкая крыша ее засыпана снегом. На нем — следы ног.

«Клац, клац, клац», — хлопают наши колодки по утрамбованному снегу. Очень неудобно маршировать в деревянной долбленой обуви.

«Клац, клац, клац»…

Шеф цепко следит за нами. Старый подлый бюргер, злой длинноносый гном!

— Halt! (Стой!) — кричит он, подходит к нам и вытягивает из строя Ваську.

— Не сбиваться с ноги! — командует старший. — Раз, два, три! Левой! Левой!

Проделываем очередной круг.

— Halt! — опять орет шеф и вытягивает еще двоих. Продолжаем старательно печатать шаг. Но шеф снова к кому-то придирается. Рядом с Васькой уже четверо.

— Стой! — вслед за шефом командует старший. — Напра…во!

Смотрим, как подлый немец заставляет наших товарищей взбираться на крышу и сбегать по другому скату. Он гоняет их минут десять, потом разрешает вернуться в строй.

— Петь, — по-русски приказывает шеф. — Если сафтра фойна…

Мы снова маршируем вокруг землянки. Высокий осипший голос запевает:

Мы подхватываем:

Что это — глумление? Конечно, глумление, но странно другое: как фашист не боится советской песни? Он стоит, выставив ногу в начищенном башмаке, и преспокойно крутит сигарету.

— Раз, два, три! Раз, два, три! — в паузе командует старший.

А запевала уже поет:

Нет, не такой мы представляли себе будущую войну. Совсем не такой. Даже враги издали нам казались другими: слабее и, может быть, примитивнее.

Шеф взмахивает перчаткой.

— Стой! — командует старший. — Разойдись!

В землянку пока не пускают. Там убираются дневальные. Разыскиваю Худякова. Здороваюсь с Костюшиным и Типотом.

Худякова трудно узнать. Шинель висит на нем, как на палке. Ноги обмотаны грязными тряпками. На одной колодке — трещина, он ее перетянул веревкой. Торчат острые скулы, кожа шелушится, в глазах — скорбь.

Я предлагаю ему походить.

— Знаешь, — говорит он, — натер ноги. Давай лучше постоим.

— У вас что-нибудь болит?

— Ничего… кроме сердца. Только сердце. — Он оглядывается по сторонам и горячо шепчет — Правду надо было говорить народу, пусть горькую, но правду. На правде воспитывать бойцов, а не так… как с этой малой кровью, на вражьей земле. — Он умолкает, потом, подняв голову, строго смотрит на меня. — Пойми правильно. Я и себя тоже критикую, я ведь тоже в какой-то мере в ответе за все, что с нами произошло. Мы начали поправлять свои ошибки, но какой ценой, какой ценой!..

— Вы насчет Сталинграда знаете? — спрашиваю я, желая приободрить его. Глаза Худякова оживают.

— Да, спасибо. Да ты не беспокойся за меня, я как-нибудь справлюсь. Пошли в барак, кажется, стали пускать.

Немцы в трауре. Немцы вывесили с черной каймой флаги… Весь февраль, словно в отместку за свое поражение на Волге, здешние немцы с особенным усердием измываются над нами. Метут метели, мокрый снег лепит лицо, а мы с утра до вечера маршируем и поем. От деревянных колодок кровавые мозоли на ногах, кружится от голода и слабости голова, а мы маршируем и поем. Злой гном, наш шеф, придумывает новое наказание для провинившихся: приказывает садиться в снег и сидеть, не шевелясь, пять минут. Кто не выдерживает — лишается обеда. «Раз, два, три!» — хрипло командует старший. «Если завтра война», — кажется, в тысячный раз ослабевшим, дрожащим голосом запевает запевала. «Клац, клац, клац», хлопают наши колодки… Тяжело, но и радость на сердце: наконец-то большой перелом в войне.