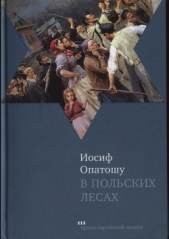

В польских лесах

В польских лесах читать книгу онлайн

События, описываемые в романе «В польских лесах», разворачиваются в первой половине и в середине XIX века, накануне Польского восстания 1863 года. В нем нашли свое отражение противоречивые и даже разнонаправленные тенденции развития еврейской идеологии этого периода, во многом определившего будущий облик еврейского народа, — хасидизм, просветительство и ассимиляторство. Дилогия «В польских лесах» и «1863» считается одной из вершин творчества Иосифа Опатошу.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Мартын распряг лошадей, напоил, задал им овса и пошел со своими пассажирами к хозяину. Хозяин обитал в большой квадратной комнате. Там, образуя угол, стояли две кровати, на которых обычно спали владельцы заезжего дома. На одной кровати теперь лежал старик с седой бородой, на второй — пожилая женщина в белом, опущенном на глаза ночном чепчике. У ее изголовья расположилась черная кошка. С кровати неслось странное ворчание. Трудно было сказать, от кого оно исходит: от женщины или от кошки.

На полу, не раздевшись, спали крестьяне. Высокая каменная печь занимала почти треть комнаты. В печи стоял большой железный котелок, охваченный пламенем. Стены были увешаны вилами, топорами, пилами и множеством кнутов разной величины. В углу, около полки с вычищенной медной посудой, висел на белом шнурке кусочек мацы. Стены, пол и кровати были облеплены мухами так, что казалось, они покрыты черным платком.

В комнате было душно, к тому же пахло дымом, и от махорки сильно першило в горле.

Скоро пришел владелец дома, осмотрел пассажиров, велел им положить вещи в большой деревянный сундук и указал пальцем на котелок, стоявший в печи:

— Вы, может, хотите стаканчик чаю?

Реб Иче не ответил и спросил у еврея:

— Далеко отсюда до синагоги?

— Недалеко, подождите минуту, — начал тот одеваться, — я тоже иду.

На улице было еще тихо. Но с другой стороны моста уже доносился отдаленный шум — это пробуждалась Варшава. Из переулка выехал арендатор с бидонами молока. Появились женщины, почти все в красных полосатых юбках, с незаколотыми, растрепанными волосами. Они, видно, только что встали с постели. Женщины напали на арендатора, словно рой пчел. Одни с кувшинчиками, другие с кастрюлями лезли на колеса, на воз, протягивали руки, кричали, шумели:

— Молока, сыра, масла!

Арендатор гнал от себя женщин, ругался, но его никто не слушал.

Высоченный, худой еврей бежал из синагоги, держа под мышкой мешок с талесом. По дороге он купил на лотке пучок лука и, видно, мечтал теперь о миске картофеля с щавелем, которую приготовит ему жена, о том, как он накрошит лук в сметану и наестся вволю.

Около синагоги, держа в руках две корзины с яичным печеньем, стоял еврей в белых полотняных брюках и белой от муки рубашке, словно сам выпеченный из муки.

Евреи, помолившись, останавливались в передней у открытого книжного шкафа; с бутылкой водки в руке и с пробкой в зубах служка продавал там по рюмочке — кому за деньги, кому в кредит. Все брали свежее печенье, закусывали им водку и торопились домой.

— Недаром говорят: «Варшавские обжоры»! — засмеялся хозяин заезжего двора, обращаясь к реб Иче.

Синагога была полна. Все облачились в талесы и тфилин [23]. Одни поднимали головы вверх, закидывали назад руки, другие закрывали лицо талесом, стучали руками по засаленным, ободранным стенам — каждый по-своему говорил с Господом Богом, изливал Ему душу. Вдоль стен за широкими дубовыми столами сидели над фолиантами Талмуда молодые люди, и даже мальчики сидели с серьезными лицами и нараспев тянули священные слова.

Вопли евреев, хоть на короткое время жаждавших освободиться от забот о хлебе насущном, стряхнуть с себя будничные тяготы перед лицом Господа Бога, их вздохи, хлопанье в ладоши, тихое, заунывное бормотание трех юношей над книгами Талмуда — все это сливалось под сводами синагоги в единый крик боли, прерываемый только проклятиями нищих; нищие сидели у печи с самокрутками, ссорились от безделья и громко злословили обо всех.

Реб Иче быстро помолился, по своему обыкновению сунул руки в рукава и в задумчивости начал ходить по синагоге. У печки он остановился. Скверный запах ударил в нос с такой силой, что ему чуть не стало дурно. Ребе посмотрел на печку. На дырявом мешке с соломой лежал пожилой человек и стонал. Окружающие рассказали, что больной приехал откуда-то из Литвы, лежит здесь уже более недели, ходит под себя и некому даже перестлать ему постель.

— Что значит — некому? — удивился реб Иче. — А вы? Вы ведь тоже евреи! Как можно оставлять больного в таком положении?

— Про что он болтает? — неприязненно бросил кто-то в толпе нищих.

— Должно быть, магид [24], — пожал плечами кто-то рядом.

— Дяденька, вы можете получить это удовольствие, — прошептал на ухо реб Иче нищий, слепой на один глаз. — Когда вам еще случится сделать такое благое дело!

Реб Иче повернулся и подозвал Мордхе как раз в тот момент, когда сорванец-мальчишка, крутившийся возле нищих, скомкал какую-то тряпку и хотел было запустить ему ею в голову.

— Послушай, нужно достать горшок и корыто. И сейчас же! Мы разведем огонь в печи и нагреем воды. Впрочем, дай служке несколько грошей, он обо всем позаботится.

Нищие переглянулись, убедившись, что это не магид, и все разом выразили готовность принести горшок и корыто. Они начали спорить друг с другом, ссорились, торговались, пока один из них, совсем еще молодой парень, назло остальным не взялся принести все даром.

Когда вода нагрелась, реб Иче раздел больного, посадил его в корыто и начал обмывать.

В синагоге вдруг стало тихо. Все смотрели, как реб Иче моет несчастного. Почти все они держались за носы — так силен был смрад, идущий от тела больного. Их удивляло, что незнакомец возится с больным, вдыхает идущий от него тяжелый запах, ничем не обнаруживая отвращения.

Потом реб Иче на глазах у всех, как будто вокруг никого не было, снял с себя рубашку и кальсоны, надел их на больного, благословил его, вывернул собственные карманы, отдал ему деньги и начал одеваться.

Люди стояли потрясенные, не веря глазам своим, потом поодиночке начали подходить к Мордхе.

— Это твой отец?

Все смотрели на бледное лицо реб Иче, на черную бородку и белые кривые зубы, видели тихую улыбку на устах этого человека, видели бесконечную жалость в больших черных глазах, и каждый вздрагивал, словно узнав его, хотя никто из них никогда его не видел.

Реб Иче был уже одет и искал глазами Мордхе; он хотел скорее уйти из молитвенного дома, остаться наедине со своими мыслями. Но в синагогу вдруг вошел низкорослый человек, всмотрелся в него и, пробираясь среди людей, воскликнул:

— Это же реб Иче!

Этого было достаточно для толпы; она зашумела, хотя знала теперь о реб Иче не больше, чем раньше. Все бросились к реб Иче, окружили его со всех сторон, подавали руку, просили прощения, прикасались к его платью. Реб Иче поначалу растерялся. Его взгляд умолял, чтобы его оставили в покое, но постепенно он успокоился.

Мордхе не спускал глаз с реб Иче, а тот стоял среди толпы сияющий, с любовью ко всем в черных глазах, подавал руку, благословлял, и толпа, глядя на него, забыла про свои бесчисленные горести; мрачные лица начали проясняться.

Вдруг реб Иче подошел к Мордхе, положил руку ему на плечо.

— Мордхе, пора ехать. Поторопимся! Толпа увеличивается. Идем!

После обеда Мордхе отослал Мартына домой, нанял кибитку, и они поехали дальше. Мордхе был погружен в себя. Он почти не глядел по сторонам и думал только о реб Иче. Он даже не замечал, как кибитка останавливалась и появлялся новый пассажир — какой-нибудь еврей из тех, что тащатся с талесом и тфилин по польским дорогам, оставляя дома жен и детей, меряют Польшу шагами из конца в конец, лишь бы попасть к ребе.

Лошади быстро неслись, вздымая столбы пыли по обеим сторонам дороги. Кибитка скрипела, ковш, висевший меж задних колес, громко стучал. Какой-то хасид затянул напев, все тотчас подхватили его, выпив заодно по рюмке водки. Чувствовалось, что едут не куда-нибудь, а к ребе.

Мордхе сидел в стороне от общего веселья, думая о том, что никогда не сумел бы сделать даже такую простую вещь, как обмыть больного, от которого идет дурной запах. Он вспомнил толпу людей, затыкавших себе носы. Он и сам не мог дышать, его мутило, а реб Иче даже не поморщился, хотя запах был ужасен. Человек должен думать не о себе, а о ближнем. Мордхе решил в Коцке пойти по стопам реб Иче и всей душой отдаться служению Богу. А Рохеле? Он зажмурился и стал воображать, что произошло бы, если бы бричка поломалась или — кто знает? — он вдруг заболел бы чем-то серьезным, например тифом или воспалением легких. Ну, тогда он уже не поехал бы к ребе. Тотчас же повернули бы назад, домой. Отец утверждал бы, говоря с матерью, что Мордхе болен, опасно болен из-за Рохеле… Привести же ее в дом неприлично. А он лежит в тяжелой лихорадке… Бредит. И вдруг умирает…