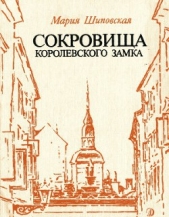

Сокровища Королевского замка

Сокровища Королевского замка читать книгу онлайн

Действие повести происходит в оккупированной Варшаве в начале второй мировой войны. Жители польской столицы отвечали оккупантам упорным сопротивлением, самоотверженное участие в борьбе против фашистов принимали и женщины и дети.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Галя жила неподалеку, напротив памятника Мицкевичу, там, где Краковское предместье сливалось с улицами Козьей и Трембацкой. Такое расположение дома придавало ему довольно странную форму, срезанный с одной стороны, он напоминал Кристине кусок торта. Это впечатление усиливалось еще и тем, что фасад дома украшали многочисленные карнизы, карнизики, небольшие колонны, эркеры и ниши, словно выдавленные из крема рукой трудолюбивого и искушенного в своем деле кондитера. «Домик‑торт!» – говорила Кристина. У нее прямо‑таки слюнки изо рта текли, быть может, при воспоминании о великолепном торте мокко, которым иногда угощала ее Галя в темноватых кондитерских военных лет, где изготовлялись эти лакомства, а быть может, при мысли о мягких, нежных, чуть матовых из‑за глазури цукатах, которые приносила им в комнату Гали на тарелке панна Дыонизова.

Девочки были знакомы уже много лет. Поначалу они встречались в скверике возле памятника Мицкевичу, где чахлая трава, грязный песок и пыльный кустарник давали детям иллюзию свободы, а на скамеечках в песчаных аллеях располагались стерегущие их няньки.

Галя, приходившая вместе с панной Дыонизовой, всегда вежливая, спокойная и послушная, восхищалась дерзкой независимостью Кристины. Панна Дыонизова – худая и плоская, как стиральная доска, высокомерно осуждавшая каждую соседку по скамейке на скверике, которая по ошибке сказала ей «пани» вместо «панна» или не очень отчетливо произнесла «ы» в ее фамилии, – с неожиданной доброжелательностью отнеслась к дружбе Гали и Кшиси. А когда изредка вместо суровой панны Дыонизовой в скверик приходила ее родная сестра, пани Марцинова, которую обычно звали Марцинкой, состоявшая словно бы из сплошных округлостей и сердечной доброты, – игры становились еще веселее. Время, когда Галя выходила на прогулку – одиннадцать часов, – было для обеих девочек праздником, которого они ожидали с утра и помнили весь день до самого вечера. Летние или зимние поездки Гали, уезжавшей иногда вместе с дедушкой и бабушкой, казались девочкам смертельной разлукой, после которой маленькие подруги встречались, словно возвращенные к жизни.

От этой поры у них осталось множество воспоминаний, примет, общих тайн, о которых знали только они, а также Галины куклы, особенно самая большая из них – Галинка. К тайнам был приобщен и плюшевый медвежонок Кшиси, но это было позднее, когда обе уже стыдились своей привязанности к куклам.

Средняя школа, где во всех классах они сидели на одной скамейке, укрепила их дружбу. Школа располагалась близко, на углу Сенаторской и Подваля, неподалеку от Замковой площади. Они шли туда и возвращались, держась за руки и поверяя друг другу бесчисленные секреты. Панна Дыонизова шла позади, в нескольких шагах, а потом перестала их провожать. Кшися теперь часто приходила в гости к Гале в «домик‑торт»; быть может, это название она придумала уже тогда, а не в темноватых кондитерских военной поры.

Дедушка Гали Миложенцкой, орнитолог, ученый с мировым именем, «профессор по птицам», как говорила о нем панна Дыонизова, смотрел на внучку и ее подружку весьма снисходительно, как на двух щебечущих пичуг самого распространенного вида.

Бабушка, казалось, в основном была занята служением своему знаменитому мужу, который время от времени улетал на какие‑то научные конгрессы, откуда потом приходили письма с восхитительными марками.

– Райская птица!.. А это птица‑лира!.. – шептали девочки, рассматривая извлеченный из почтового ящика конверт с заманчиво пестревшей экзотической маркой. Все кончалось вздохами удивления.

Письмо попадало в руки бабушки, которая несколько раз его внимательно перечитывала, после чего осторожно вырезала из конверта марку и вручала ее Антеку, старшему брату Гали, в его коллекцию.

Внук, после мужа, был самой большой любовью бабушки. Она буквально готова была достать ему луну с неба, тем более что Антек страстно увлекался астрономией. Полученные от бабушки марки он раскладывал в альбоме в только ему понятных сочетаниях, изображавших звездные миры, а потом снова возвращался к любимым учебникам, солидным и трудным для его возраста, и к своим сделанным бисерным почерком расчетам. В свои тринадцать‑четырнадцать лет он переписывался на трех языках с несколькими зарубежными астрономическими обществами. И если какой‑нибудь варшавский симпозиум был посвящен его любимой теме, Антек непременно принимал в нем участие, не выступал, конечно, но внимательно слушал, а дома делился своими впечатлениями с бабушкой.

– Это все из‑за Антония… – шутил дедушка.

В большой гостиной на стене висела выполненная в темно‑голубых тонах картина художника Кендзерского «Антоний‑астроном», на которой был изображен сельский пастушок, заглядевшийся на звездное небо.

– Антек сделает мировую карьеру! Вот увидите! – шутил дедушка и снова отправлялся к своим птицам.

Картина была авторской копией оригинала, приобретенного музеем в Сан Луи и получившего в свое время золотую медаль на международной выставке в Сан‑Франциско. Бабушка то и дело подходила к картине и метелкой из перьев заботливо смахивала с золоченой рамы пыль.

Иногда в гостиную заглядывали девочки. Кшисю всегда поражало и то, что она такая огромная, и то, что пол здесь неровный: у входа из коридорчика, по которому можно пройти и в Галину комнату, он куда ниже, чем в остальной части гостиной. Такого рода возвышения Кшисе довелось видеть только в костелах.

– А в концертных залах – большая эстрада со ступеньками, и там выступают знаменитые артисты. И артистки в длинных белых платьях. Они играют или так чудесно поют… – сказала как‑то Галя мечтательным голосом, но тотчас умолкла, испуганная, не отвечая на вопросы заинтригованной Кшиси.

В гостиной на возвышении стояло большое черное фортепьяно, словно онемевшее, покрытое сверху золотистой материей.

Как‑то Галя призналась бабушке, что она хотела бы учиться музыке, как многие ее подружки. Кшися, которая случайно присутствовала при этом разговоре, думала, что за разрешением дело не станет. И заранее огорчилась, зная, что занятия музыкой отнимут у Гали весь досуг. Но бабушка ответила «Нет!» с таким ужасом в голосе, что Галя никогда больше не возвращалась к этому разговору.

В те давние, довоенные времена в «домик‑торт» заглядывал иногда и Галин отец, офицер, в военной форме, сверкающей серебром орденов и нашивок, в сапогах со шпорами. Он приносил дочери коробки великолепных конфет, удивлялся тому, как быстро она растет. Спрашивал Антека: «Ну, что там на небе нового?» И, узнав, что дед сейчас на очередном конгрессе, шел к бабушке, где у них начинался долгий разговор. По пути к ней в коридоре он обычно спотыкался о невидимую в темноте ступеньку, точно такую же, какая была в гостиной, что‑то бормотал недовольным тоном о неудобствах жилья, сделанного из двух квартир, помещавшихся в разных домах, где балки и полы на разных уровнях. Потом отворял двери в комнату бабушки, и тогда можно было увидеть прямую темную фигуру, застывшую перед иконой Скорбящей Божьей Матери.

Девочки, которые частенько покидали треугольную Галину комнату и носились по всему дому, испытывали страх перед этой иконой; их пугал меч, пронзающий сердце мадонны, и этот контраст между удивительной добротой ее светлого лика и жестокостью меча, изображенного с такой страшной правдивостью, что, казалось, им и впрямь можно наносить удары.

Они невольно переносили взгляд на небольшую богородицу с младенцем. Время приглушило яркость красок, кое‑где обнажился медный фон, но сохранило выражение трогательной заботы, проступавшее во всем ее облике, и теплую белизну груди, к которой прильнул беззаботный младенец.

Запах яблок и сухой лаванды, которой бабушка перекладывала белье, навевал легкую грусть. Под потолком на длинных серебряных цепочках висела лампада, тоже из серебра, тонкой работы, с чашей пурпурного стекла, она всегда чуть вздрагивала, а в ней стлался огонек, это горел погруженный в масло фитиль. Тихо, робко потрескивали половицы, тихонько скреблась мышь. Казалось, через минуту кто‑то скажет что‑то самое важное, приоткроет все тайны, а может, все вокруг сделает таинственным. На цыпочках, с замирающим сердцем выходили они из бабушкиной комнаты, боясь, что вот‑вот столкнутся с панной Дыонизовой или с Марцинкой, и что сердитый голос одной из сестер или беспечно громкий – другой развеет все очарование их вылазки; пожалуй, еще скажут, что она затевалась ради изюма и фиников, – здесь у бабушки всегда стояла серебряная вазочка с фруктами.