Небесные верблюжата. Избранное

Небесные верблюжата. Избранное читать книгу онлайн

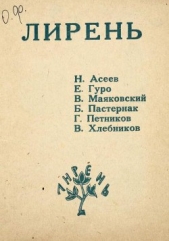

Интерес к творчеству поэта и художника «классического» русского авангарда, «тишайшей» Елены Гуро (1877–1913), оказавшей влияние на литературу «серебряного века» и на целый ряд писателей советского времени, растет с каждым годом. В Швеции, Италии, США, Финляндии и других странах выходят посвященные ей монографии, издаются ее стихи и проза; проводятся конференции, устраиваются выставки, «освященные» ее именем. В России переиздание книг Гуро и публикация неизданных произведений поэта начинаются лишь в последние годы ушедшего тысячелетия.

В том «Избранного» Е. Гуро вошли тексты из ее сборников «Шарманка», «Осенний сон», знаменитые «Небесные верблюжата» и произведения, печатавшиеся в разные годы в журналах и коллективных сборниках.

http://ruslit.traumlibrary.net

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Он становился ужасно неудобен и докучен, — взрослый невоспитанный мальчишка, которого навязали себе в порыве излишнего человеколюбия и общительности. «Молчите! — Вы уже слишком заходите далеко, молодой человек!..» Но он не мог молчать, в нем уже запылало солнце. Он даже себе позволил — спорить с их гостями… Тогда его выбросили, то есть ему довольно ясно показали, что он здесь — лишний. Для него сразу погасли звезды и сломились крылья… Он даже сам понял, что уж нельзя оставаться, — он тихо ушел. Можно было просто не останавливать его… Когда его согнутые плечи исчезали в сгущавшейся темноте за калиткой, они переглянулись: «Собственно, жаль, что как раз теперь такая холодная ночь!» — «Почему бы ему не дождаться до утра!» — подумала она с досадой. Супруг направился просто облегченными шажками домой, и потом об этом забыли. Зажгли прелестную лампу. Они были счастливы вдвоем. Мимо их дома шла ночь и длинная дорога…

И все-таки красота жизни была для него, а не для них. И березы шумели для него, а не для них.

Еще был один.

Он кричал, как галчонок, добиваясь, чтобы его впустили туда, где было светло.

— Пустите меня, там у вас красиво.

— Позвольте спросить, кто вы, что? — Я…

— Почему же вы думаете, что вам есть место там, где красиво?

Мы создали красивое и светлое, мы жрецы его — и наши избранники.

Но Вы?

— Я, видите ли, очень… Я страстно люблю искусство, и жизнь так невыносимо сера и скучна без него.

— Ну, так что же?

— Да я за него готов отдать жизнь, — так я его люблю.

— Ну, что же нам-то это?!

И они закрыли дверь.

Мы собрались у лампы в общей комнате.

Вечер прильнул и, казалось, чуть-чуть дрожал за стеклами.

От любви к кому?

Стекла были с тонкой белой молоденькой решеткой. Они были тонкие, чистые, выкрашенные белой краской. Это придавало выражение крайней молодости.

Мы никак не могли отделаться от мысли, что кто-то этим вечером должен был прийти.

Его надо было позвать и впустить к нам. Открыть ему двери сердца.

Наконец-то поэта, создателя миров, приютили. Конечно, понимавшие его, не презиравшие дыбом волос и диких свирепых глазищ. С утра художники ушли, а вечером застали его бледным. Весь дрожал и супился. Забыл поесть или не нашел целый день, со свирепыми глазами и прической лешего. Случайно узнали и хохотали:

— Да, не ел! Забыл поесть, — ну, малый! Дрожит, как курица, согнувшись и живот в себя вобравши.

Меж палитрами консервы оказались. Колбасы купили с заднего крыльца лавочки.

Был час ночи. Купили и вернулись. После дрыхли наповал.

Рассвет шалил. Вода замерзла в чашке. Все выспались. Один поэт озябнул. Потому что одеяла ком на плечах и ком на пятках оказался, а спина довольствовалась воздухом. И Норны провещали ему:

— Не быть тебе угретым, поэт, — хотя бы имел два теплых одеяла, тьму знакомых и семь теток, не быть, не быть тебе ни сытым, ни угретым.

Я боюсь за тебя. Слишком ты сродни пушистому ростку земляники, вылезающему из земли. И неспроста ты целуешь котят между ушками.

Я боюсь, как бы тебя не обидели люди.

Может, к тебе придет маленький дьявол в маске и скажет:

— Все вздор, кроме звука шарманки на дворе…

Как охотно ты ему поверишь…

А ведь проспектом в это время также будут катиться автомобили.

И красные, кирпичные, рассвирепевшие корпуса фабрик будут стукотать, стукотать, стукотать.

Пока таких маленьких, как ты, город прячет в карманы своих тихих, заросших дворов окраин, как тысячи других безделушек, но после, после…

Одному мальчику обижали мать. Он хотел бы драться, а мог только молча сопротивляться и увертываться, потому что это был большой, сильный и грубый враг.

Ему не позволили ходить в школу учиться: «Расти невеждой!» Он ничего не рассказал матери и спрятал молча книжки.

У него хотели отнять его озера, его милые голубые озера. И он решился опускать белобрысые ресницы и молчать: в этом была его защита и другой не было. Он стал угрюм.

— Видишь, какого змееныша воспитали! Мы его справедливо наказывали, ведь он всех нас ненавидит.

Он должен был выслушивать все молча, машинально вертя в руках ручку корзины. Это был бледный северный мальчик. В широкий упорный пролет меж его глаз вошло честное небо и море. Широкий, голубой взор моря.

Он бы мог хитрить, но мать же и выучила его ходить в кирку и быть честным. Он любил ее безуздное качание вершин, ее кирку и таратайку, и шарф, намотанный в июльский жар на шее, и песню, и песню…

Это все была его мать. У него отобрали его деревянные игрушки, — он молчал. И за то, что он не любил их, хотя и молча, — у него отняли свободу.

Лесные мысли

Мне уже 34 года, но я убежала от собственных гостей. Какое чудное чувство спасшихся бегством! Чтоб не заметили с опушки, пришлось низко прилечь лицом ко мху, к старым еловым шишкам. Дно леса выстлано мхом и тонкими прутиками. В лесу все одето собственно своим лесным излучением. В лесу — с каждым мигом ты леснее. Все лесное очень требовательно, — все «не тронь меня». И недостижимо прячется от чужих. Ярко-оранжевые чешуйки, упавшие с темной елки, прутики седые, святые от дождя: их враг никогда не видел и не касался, — не тревожил их нежную лучевую воздушную оболочку. Требовательные, неприступные, гордые лесные вещи: иглы рыжие, блестящие и старые, сверху упавшие. Какая-то пурпуровая штучка. Все это можно и не заметить. Когда наконец оторвешься почти с болью от леса, ото всего этого отнимешь душу, как щенка от пищи, и пойдешь занимать гостей, — точно в детстве шла готовить уроки. Боль потери кровно своего. Наверно и тогда это был такой же непоправимый непозволительный ущерб.

Думается тут легко, само собой. Вчера в воду ванны насыпалось много лесных еловых игл. В окно был лес.

В ванне думала. У меня есть знакомая девочка светло-соломенного цвета, и с прозрачной почти облачной плотью. Ее жизнь — один из моих снов. Она воспитана с нежной, нежной бережливостью, она знает, что она небесный ягненочек, бог матери и домашних. Девушка мыла меня и рассказывала мне про нее, — она ее любила. «У нас Танечка всегда так балует в ванне». Барыня нарочно скажет: «Принесите песку Танечку мыть песком!» — «Нет не смейте! — скажет, — что это там еще за песок! Осторожней, Саша, у меня все ведь такое нежное! Ноги нежные, спинка такая нежная!» И назовет: одна нога у нее Маша, а другая Глафира. Маша умная, а Глафира шалунья. Начнет бить по воде своей Глафирой и обольет нас всех. И не могут удержаться, чтобы не потеребить, не заласкать. А еще была другая девочка. Другую совсем не ласкали, и она не знала, что у нее есть тело и им можно любоваться. Ее всегда резко торопили одеваться после ванны: тело было просто малоудобная штука, которую надо прятать. Раз новая девушка, вытирая девочку после ванны, вдруг рассмеялась громко и задорно и хватила ее за живот, где пестрела, как мушка, смешная родинка. Девочка невероятно оскорбилась, сама не зная <по>чему, затопала ногами: «Как ты смела! Как ты смела! Как могла! Как ты смела!» Она вся тряслась от бессильной непонятной обиды и отчаянья. Напугала и разобидела девушку. Она подросла. Была резка непозволительно, и за что-то чудовищное «против этикета» ее хотели высечь. Но едва мать протянула к ней руку, та пришла в исступление, — подняла пронзительный крик, разорвала на матери платье. Ее удалось оторвать только после того, как мать отбросила хлыст. Все, вероятно, подумали, что она кричала из страха боли, никто никогда не догадался, конечно, что она так кричала от панического смертельного страха оскорбления, что ее коснутся.

Знают ли вообще создающие законы, что эти законы карают не одинаково, что одному смертельный холод, — другому… А обоих присудили одинаково. Или неужели законникам, как и родителям, это все равно?